現在の地球は約24時間で1回転する自転運動をしていますが、地球の自転周期は少しずつ減速し続けていると考えられており、過去の地球はより速く自転していたと考えられています。その減速率は一定だとこれまでは考えられてきました。

ところが、中国科学院のRoss N. Mitchell氏とエバーハルト・カール大学テュービンゲン校のUwe Kirscher氏の研究チームは、今から約20億年前~約10億年前までの10億年間は自転速度がほとんど低下せず、1日は約19時間でほぼ固定されていたことを明らかにしました。この期間は地球史における「退屈な10億年(Boring Billion)」と呼ばれる期間とほぼ一致しており、興味深い発見です。

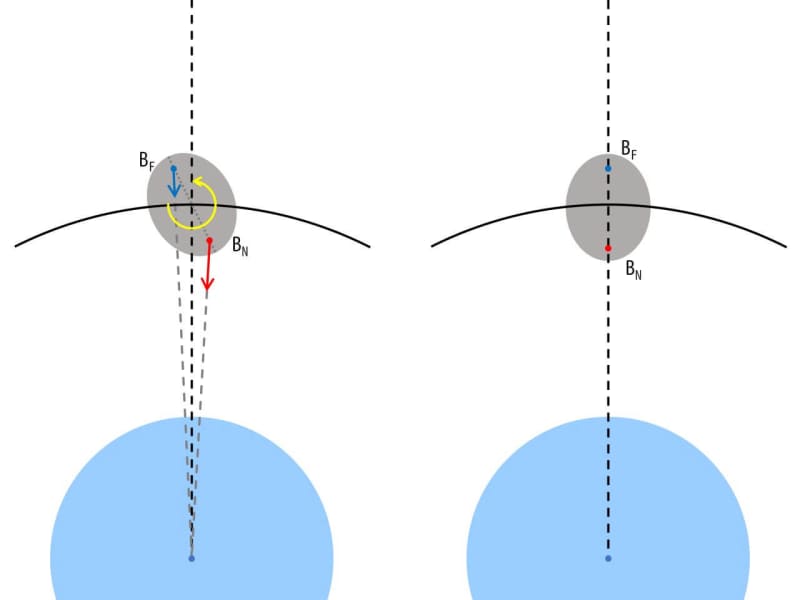

【▲ 図1: 潮汐トルクの概念図。ある天体A (青) を公転する別の天体B (グレー) の公転周期と自転周期が一致している場合、天体Bの長軸は天体Aと一直線に並ぶ (右図) 。しかし、公転周期と自転周期が一致していない場合には一直線に並ばなくなり、ズレを元に戻そうとする力が働く (左図) 。この作用によって天体Bの自転周期が変化する現象のことを潮汐トルクと呼ぶ(Credit: WikiMedia Commons / Matryosika)】

そもそも、地球の自転周期が長くなっているのはなぜなのでしょうか?それには地球唯一の衛星である月が関係しています。月は重力によって地球を引っ張るため、地球はわずかながらもラグビーボールのような細長い形に変形します。この時、力学的に安定するのは、わずかに変形した地球の長い側の頂点どうしを結んだ線が、月と一直線に並ぶような配置です。

ところが、月の公転速度と比べて地球の自転速度は約30倍も速いため、変形した地球の長い側の頂点は、月と地球の重心を結んだ直線を追い越してしまいます。この時、月は追い越していった部分を引っ張って一直線上に戻そうとするため、地球の自転にはブレーキがかかります。この現象は「潮汐トルク」と呼ばれています。

潮汐トルクの影響を受け続けているために、地球の自転速度は少しずつ遅くなり、自転周期が長くなっているというわけです。液体である海水は固体である地殻と比べてずっと変形しやすく、潮汐トルクの影響を受けやすいため、月からの潮汐トルクは「海洋潮汐トルク」とも呼ばれます。

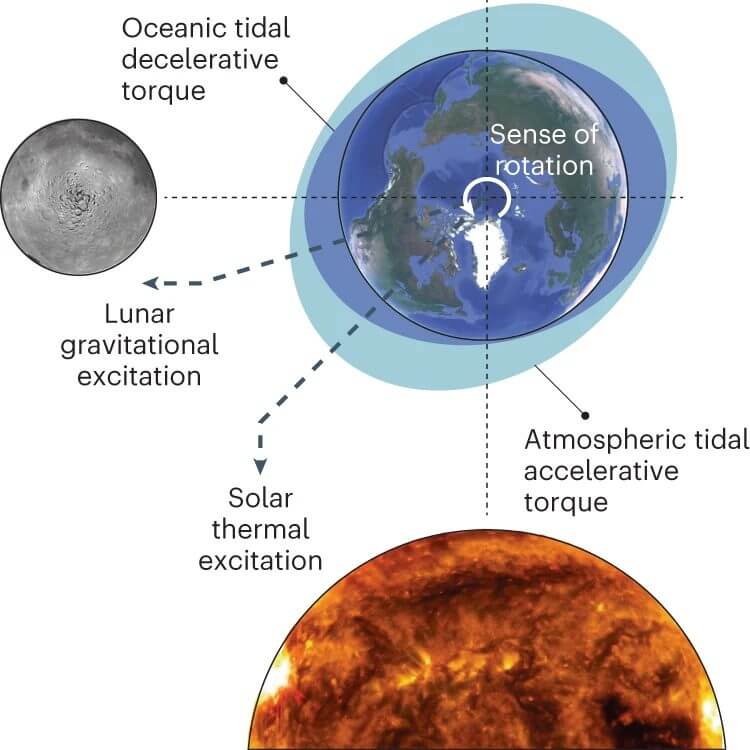

しかし、地球には月からの海洋潮汐トルクだけではなく、太陽がもたらす「熱潮汐トルク」も働いています。熱潮汐トルクは太陽によって大気中の水蒸気やオゾンが加熱され、大気が膨張することで起こります。その効果は海洋潮汐トルクと比べて非常に弱いものの、海洋潮汐トルクとは反対に地球の自転速度を加速させるトルクであることが注目されます。

【▲ 図2: 月の重力で引き起こされる海洋潮汐トルクによって、地球の自転は少しずつ減速している。一方で太陽の熱で引き起こされる熱潮汐トルクは、地球の自転を加速させる。過去にはこれらが釣り合っていた時期があったと考えられている(Credit: Nature Geophysics / Mitchell & Kirscher)】

自転速度が今よりも速かった過去の地球では、海洋潮汐トルクがかなり弱く、ある時期には現在の4分の1未満だったと考えられています。この時期は熱潮汐トルクと海洋潮汐トルクが釣り合い、地球の自転速度が加速も減速もしない停滞期間だったことになります。地球の自転周期の変化に停滞期があったとする考えは、古い時代の地層や化石の記録を詳しく検証できるようになった1980年代頃から提唱されてきました。

しかし、この考えは長いあいだ仮説に留まっていました。最大の理由は地質記録の不足です。過去の地球の1日が何時間だったのかを推定する上ではサンゴや木の年輪のような化石が役立ちますが、そのような大型生物は5億4000万年前から始まる顕生代になるまで現れず、それ以前の先カンブリア時代には存在しませんでした。

顕生代よりも古い時代における地球の自転周期の推定にはストロマトライト (※) が使用されますが、分析に使えるのは特定の条件を満たしたストロマトライトに限られており、そのような標本は滅多に見つかりません。また、分析に欠かせない条件の解釈も極めて困難であり、同じ標本を分析したとしても、研究者によって結果が全く異なることも珍しくありません。そのため、先カンブリア時代の地球の1日が何時間だったのかを答えるのは非常に難しい問題でした。

※…シアノバクテリアなどの光合成を行う細菌と、泥などの粒が交互に積み重なった層を持つ岩石。光合成を行っていない夜間に層が成長するため、日中の時間変動が生じる季節変動から過去の地球の1日の長さを推定することができるが、そのためには層が一定速度で積み重なったことを証明する必要があるなど、いくつかの厳しい条件をクリアする必要がある。

Mitchell氏とKirscher氏の研究チームは、「ミランコビッチ・サイクル」と呼ばれる地球の性質を利用することで、推定が難しい先カンブリア時代の自転周期の算出を試みました。ミランコビッチ・サイクルとは、地球の自転および公転の性質が非常に長い周期で変化する現象のことです。自転周期が短かった過去の地球ではミランコビッチ・サイクルがより短い周期で巡ることになるため、過去のミランコビッチ・サイクルは当時の自転周期を間接的に示すことになります。

【▲ 図3: 分析された堆積物の例。縞模様は海面の高さを反映しており、これを分析することで地球の自転周期を推定することができる(Credit: Ross N. Mitchell)】

ミランコビッチ・サイクルは地球の気候に周期的な温暖化や寒冷化をもたらします。気候の変化は海が凍ってできる氷床の発達度合いに影響するため、結果的に海面の高さが周期的に変化します。海岸線の近くで形成された堆積物には、陸地に近い(浅い)場所ほど粒の大きな石が堆積し、陸地から遠い (深い) 場所ほど粒の小さな泥が堆積しやすいという関係性があるため、「堆積物の粒の大きさ⇒海面変動の周期⇒ミランコビッチ・サイクルの周期⇒1日の長さ」という順番で、地球の自転周期を知ることができるはずです。

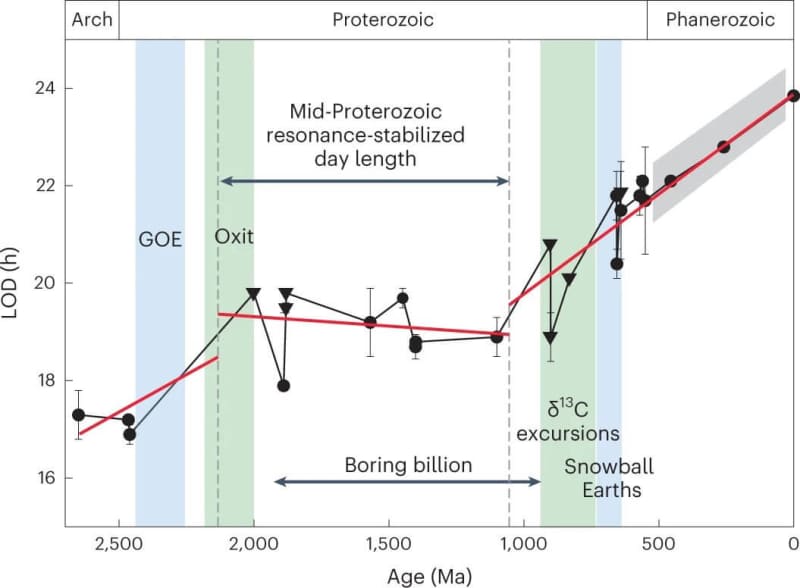

【▲ 図4: 今回の研究で推定された地球の自転周期の変化 (赤線) 。約20億年前から約10億年前までの10億年間、地球の自転周期の変化は横ばい、つまりほとんど変化していなかったことが分かる。また、変化が横ばいとなった時期の始まりと終わりには、どちらも酸素が大量に供給されるイベントがあった(Credit: Nature Geophysics / Mitchell & Kirscher)】

そこで、研究チームは26億5000万年前~5億5000万年前までの22の地層データを分析し、過去の地球の自転周期の変化を調べました。その結果、今から約20億年前~約10億年前までの約10億年間、地球の自転周期はほとんど変化せず、1日が約19時間でほぼ固定されていたことが明らかになりました。分析されたデータは、約24億6000万年前~約20億年前のどこかの時点で海洋潮汐トルクと熱潮汐トルクが釣り合い、自転速度の減速がストップしたことを示唆しています。

自転周期がほぼ変化しなかった時期は、地球の歴史においても興味深い時期です。今回の研究で自転周期がほぼ固定されていたことが判明した時期とほぼ重なる18億年前~8億年前までの10億年間は、地殻や気候がほとんど変化せず、生物の進化も極めて遅かった「退屈な10億年」と呼ばれる時期に相当します。退屈な10億年がなぜ生じたのかは長年の謎ですが、地殻変動の原動力となる月からの潮汐力の変化が乏しかったという仮説が候補の1つとして上がっていました。地殻変動が乏しければ火山活動による気候変動は起こりにくくなり、生物の栄養となる無機物(いわゆるミネラル)の供給も乏しくなります。

また、退屈な10億年の始まりと終わりには、それぞれ遊離酸素(O2)が大量に供給されるイベントがあったことが知られています。酸素供給の大幅な変動が退屈な10億年の開始と終了にどの程度影響したのかは現在でも議論されていますが、今回の研究からすると、少なくとも地球の自転周期に影響した可能性はあります。遊離酸素は紫外線の作用によってオゾンを形成し、オゾンは水蒸気よりも効果的に熱を吸収します。つまり、遊離酸素の増加は熱潮汐トルクを増大させた可能性があるのです。

一方で、退屈な10億年の始まりでは酸素濃度が上昇してから減少するという順番だったのに対し、終わりでは酸素濃度が減少してから上昇するという順番で変化しました。この違いが自転周期の変化に関わっていた可能性もありますが、はっきりとはわかっていません。

今回の研究が果たしてどこまで正確に地球の歴史を描写しているのかは不明ですが、 “特徴がないことが特徴” とも言える退屈な10億年について、より深い理解をもたらすきっかけになるかもしれません。

Source

- Ross N. Mitchell & Uwe Kirscher. “Mid-Proterozoic day length stalled by tidal resonance”. (Nature Geoscience)

- Uwe Kirscher. “19-Hour Days for a Billion Years of Earth’s History”. (Curtin University)

- J. P. Grotzinger. “Upward shallowing platform cycles: A response to 2.2 billion years of low-amplitude, high-frequency (Milankovitch band) sea level oscillations”. (Paleoceanography and Paleoclimatology)

- Kevin Zahnle & James C.G Walker. “A constant daylength during the precambrian era?”. (Precambrian Research)

- George E. Williams. “Geological constraints on the Precambrian history of Earth's rotation and the Moon's orbit”. (Reviews of Geophysics)

- Timothy W. Lyons, Christopher T. Reinhard & Noah J. Planavsky. “The rise of oxygen in Earth’s early ocean and atmosphere”. (Nature)

- Malcolm S. W. Hodgskiss, et.al. “A productivity collapse to end Earth’s Great Oxidation”. (Proceedings of the National Academy of Sciences)

文/彩恵りり