少子化に歯止めがかからない中、子どもたちが毎年、似通った背景や原因で命を落としている実情をご存じだろうか。新生児のうつぶせ寝による窒息や水辺の事故、進学問題で悩んでの自殺…。

同じような「不幸な死」をいかに防ぐか。対策として注目されているのが「チャイルド・デス・レビュー(CDR)」と呼ばれる制度だ。医師や行政などが連携して原因を分析し、具体的な予防策につなげる仕組み。欧米では一般的だが、日本ではまだ一部の自治体が先行して取り組み、課題を洗い出す「モデル事業」の段階だ。

取材を進めると、参加する自治体の一部からは「『防ぎ得た可能性がある』子どもの死が3割あった」との回答も。分析結果を再発防止策につなげた自治体もあり制度の意義は示されつつあるが、いまだに全国導入のめどは立たないままだ。何が課題となっているのか。小さな命を守る社会をどう実現するのか。CDRの現状を追った。(共同通信=山口恵、兼次亜衣子)

▽医療機関・警察・行政が情報収集、検証などで連携

CDRとは何か。子どもの死因をさまざまな角度から検証し、再発防止策に取り組む制度で、「予防のための子どもの死亡検証」と訳される。1970年代の米国の取り組みが発祥と言われている。

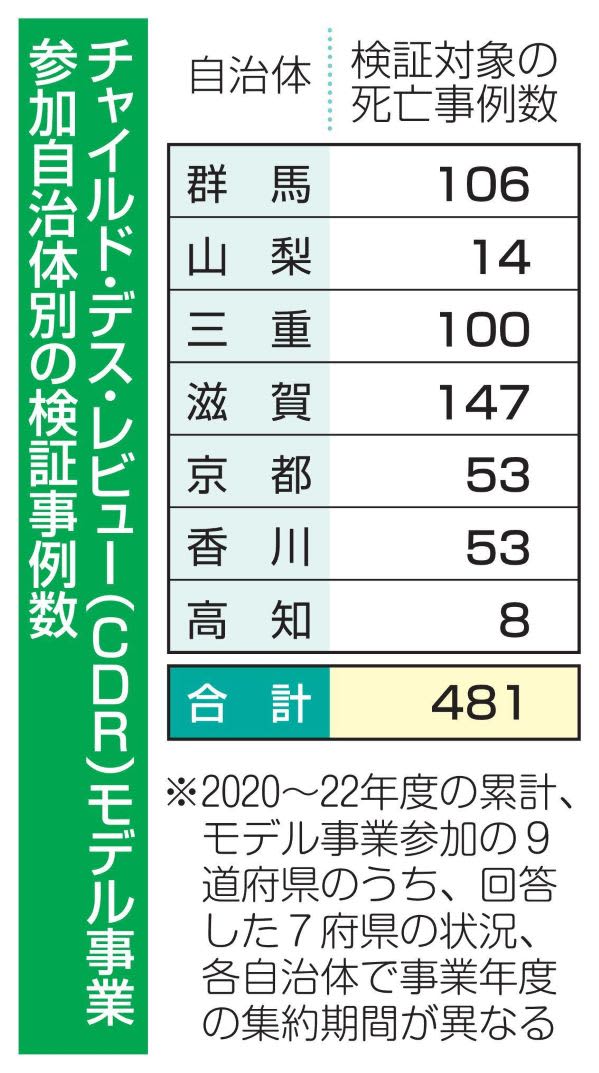

日本では2020年度に厚生労働省がモデル事業を始め、2023年度からは新設されたこども家庭庁に引き継いだ。2020~2022年度の3年間に参加したのは北海道、福島、群馬、山梨、三重、滋賀、京都、香川、高知の計9道府県だ。

各自治体では、医療機関や警察、行政などの機関が連携するための推進会議をつくり、その下に個別事例を取り扱う「多機関検証ワーキンググループ(WG)」も設置。死亡した子どもの既往歴や家族背景、経緯を分析し、事情を十分に探った上で同じ背景による死を減らすことを目指している。

自治体によって詳細な進め方は異なるが、例えば香川県では、事例検証に医師や警察だけでなく、児童相談所や教育委員会、助産師会など子どもに関係する様々な機関が関与している。2022年度の予防策として「妊娠期からの継続的支援」「医療的ケアが必要な子どもが転入した際の関係機関の連携」などを取りまとめた。

▽類似の死亡事例には要因にも共通性が

「ベッドと壁の隙間に頭が挟まり、不慮の窒息死」「進路問題に悩んでの自殺」―。これらはモデル事業の中で自治体が実施した検証によって判明した背景だ。類似性がある死亡事例を見てみると、要因が共通しているケースが多いことが確認されたという。適切な支援や情報提供があれば防げた可能性がある。

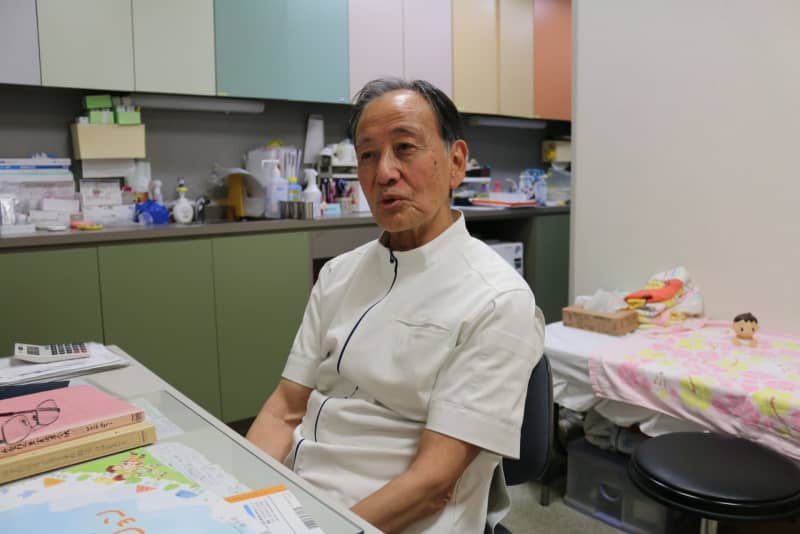

CDRに詳しい小児科医の山中龍宏さんは、一刻も早い全国導入が必要だと強調する。水難事故や窒息などによる子どもの死は、背景や状況が酷似した事例が多いとした上で「CDRの意義は大きい」と指摘する。

ただ、国は「モデル事業による再発防止策をホームページに掲載している」として、詳細な検証結果を公表していない。一部の自治体が報告書をまとめて公表するにとどまっており、全体像は見えないままだ。山中さんは「国はまずモデル事業で得た具体的なデータを国民に共有してほしい」と訴える。

▽3年間で481人の死亡例を検証、隠れた〝本質〟見逃さない

こうした状況を踏まえ、共同通信は4~8月、事業に参加したことがある9道府県へのアンケート調査を実施した。2020年から3年間にどれだけの検証がされ、どんな課題が浮かび上がったのかを探るためだ。

その結果、非公表などとした北海道と福島県を除く7府県が2022年度までの3年間の事業で、少なくとも481人の死亡例を検証対象としたことを確認した。水難事故、乳幼児の窒息死などが目立っている。

「防ぎ得た」死亡例数に関しては、群馬、三重、香川の3県が3年間の事業での検証対象に占める割合などを回答。香川では1割弱、群馬と三重で3割台に上っていた。「3割もの死は、防げた可能性がある」という結果はショッキングにも思えるが、個々の事例に向き合い、分析したからこそ出てきた数字だ。死因を究明し、予防策につなげるCDRの意義が浮かび上がったとも言える。

香川県の事業をリードする「四国こどもとおとなの医療センター」の医師、木下あゆみさんは「表に出ている死因だけでは、隠れている本質を見逃す恐れがある。検証されないままだと同じような死がまた起きてしまう」と話す。

教育・保育現場や警察、行政などと連携して死因や背景の分析を続けてきたのは「縦割りの対策には限界がある」との思いからだ。交差点での交通安全啓発、水辺でのライフジャケット着用徹底の周知―。個別事案の検証により、職種の垣根を越えた具体的な対策につながった例は多いという。

モデル事業に参加した自治体では他にも、専門職への研修、インターネットでの啓発活動強化などの対策が進む。虐待予防に取り組み、子どもの命と向き合ってきた木下さんは言う。「CDRを通じて、子どもの死を重く受け止め、命を大事にする文化を醸成したい」

▽「遺族同意取得」の原則に苦慮する自治体も

取材を通じて課題も見えてきた。本来は幅広く子どもの死を検証する制度だが、現状では対象は死亡事例の一部にとどまる。実質的なルールである国の手引が、検証には遺族同意を取得する、との原則を定めているためだ。

アンケートで、この「遺族同意の取得」を制度運用の課題として挙げたのは7道府県に上った。「同意取得に苦慮。不要になることを望む」(福島)といった声も。「子どもを亡くしたばかりの親、同意を取る医療機関側の双方に過重な負担がかかる」という意見もあり、自治体の悩みがうかがえる。

虐待など親の同意が前提では扱うことが難しい事例もある。ある自治体担当者は「死因を一般化して予防するCDRの理念に基づくなら同意は不要とするべきではないか」と語る。

個人情報保護法など関連法規に関して「国の調整不足」を挙げた自治体も6県に上っている。

所管するこども家庭庁は「重要政策であり、導入に国民の理解は欠かせない」と説明。こうした自治体の声は把握しているとし「浮き彫りになった課題を踏まえ、制度化の準備を進めたい」とする。

前出の小児科医の山中龍宏さんは「自治体が直面する制度運用上の困難を解決するには、関連法令の整備が必要。政治主導による制度推進に期待したい」と話す。

▽個人特定防止への配慮、認知度上げる取り組みも必要

子どもを亡くした親はCDR制度をどう考えているのだろうか。

愛知県碧南市の栗並えみさん(44)は2010年、保育園での事故で長男寛也ちゃん=当時(1)=を失った。寛也ちゃんは、おやつのカステラを喉に詰まらせて病院に搬送され、意識が回復しないまま39日後にこの世を去った。担当保育士が一時そばを離れ、園の見守り体制が十分でなかったことなどが事故につながったと後に判明した。

栗並さんはその後、「同じような死をなくしたい」と、保育・教育施設での事故予防の活動に取り組み、CDRの全国導入にも期待を寄せる。

ただ、自身は「子どもが亡くなった直後は、小さなことでも心がえぐられた」。だから家族の感情が置き去りにされることへの懸念も抱いている。遺族同意が取れず検証が進まない状況は避けなければならない。だが「同意は不要」とすることで切り捨てられたと感じたり、子どもの個人情報が勝手に使われることを心配したりする親もいるのでは―。そんな思いもぬぐえない。

それでも願いは、CDRが実際に子どもの死を防ぐ制度になること。栗並さんは「個人の特定を防ぐ配慮を十分にした上で、同意なしでも進められる仕組みを検討してもいいのではないか」と提案する。

行政や医療機関、遺族の間に入るコーディネーター養成の必要性も訴える。遺族に寄り添い、中立的な立場で制度の重要性を説明する人がいれば、理解を得られやすいと期待している。

そもそもCDR自体が新しい概念で、まだ社会に広く知られていない。栗並さんが「よく知らないものに同意することは難しい」とし、認知度向上に向けた取り組みも求める。

遺族や関係者が願う「子どもが亡くならない社会」に向け模索が続く。