過激なアレンジは伊藤銀次!アン・ルイス「ラ・セゾン」と 沢田研二「ストリッパー」①からのつづき

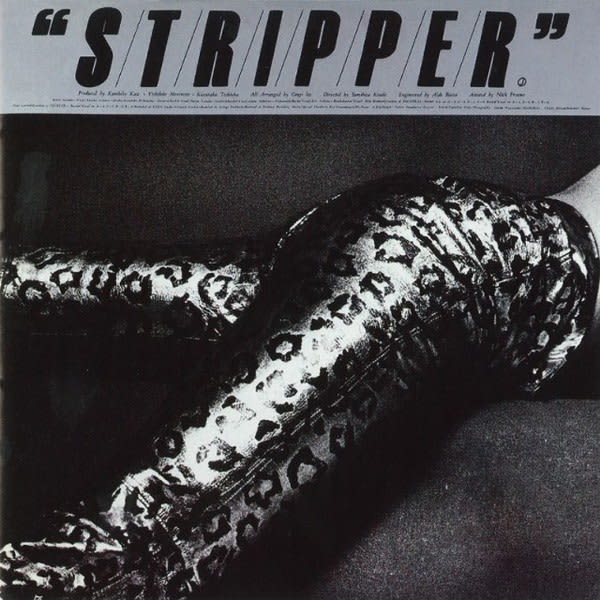

ジュリーの「ストリッパー」みたいに過激なアレンジを

今回は前回に続いて、1982年にリリースされた、アン・ルイスさんの「ラ・セゾン」のアレンジを担当したときのエピソードの続きをひとつ。

アンちゃん自身からの、「ジュリーの『ストリッパー』みたいに過激なアレンジを!!」という熱いリクエストが僕のロック魂を奮い立たせて、これまで以上に気合いを入れて取り組んだ作品。

ここは一番、当時最も時代を牽引していたイギリスのニューウェイヴ的なとんがったサウンドをめざすぞと決めた僕は、僕の頭の中に浮かんでいるそのサウンドを、実際にプレイして具現化してくれるレコーディングメンバー選びに力を入れた。

プロのスタジオミュージシャンというのは、当日いきなり現場で、譜面に書かれたアレンジャーの指定するサウンドを、忠実にプレイするのが当たり前なのだが、各プレイヤーそれぞれの音楽世界や個性、得意ジャンルというものがあるので、なるべく彼らが無理なくナチュラルに表現できるように、サウンドに合わせてミュージシャン選びをすることにしていた。ましてニューウェイヴなサウンドでは、譜面だけでは表現できない音色や弾き方など独特のニュアンスがあるので、ミュージシャン選びが最も重要になってくるのだ。

銀次のブリット的カゲキ・サウンドを担ってくれた精鋭メンツ

まずドラムスに選んだのは上原 “ユカリ” 裕君。彼と僕とは10代からの音楽仲間。それまでは村八分やシュガー・ベイブ、ナイアガラサウンドなどですでにすばらしいドラミングを披露していた男。ちょうどこの頃、沢田さんのバックバンド、エキゾティクスに在籍していてこのアンちゃんのプロジェクトにはまさにぴったり!!

そしてベースに選んだのは、かつて伝説のめんたいロックバンド、サンハウスのメンバーで、その後はシーナ&ロケッツでも活躍した奈良敏博君。この当時彼はEXというニュー・ウェイヴィーなバンドで活躍中だった。EXのサウンドには僕も注目してたので、直感で彼を起用してみることにした。これが見事に当たって、彼のセンスが「ラ・セゾン」のサウンドの要となってくれたのは想像以上の結果でとてもうれしかったね。

そしてギターとキーボードには、ムーンライダーズの白井良明君と岡田徹君。白井君は沢田研二さんのバックバンドがオールウェイズからエキゾティクスに変わる時期に、「渚のラブレター」で助っ人参加してくれ、ロバート・フィリップやエイドリアン・ブリュー顔負けの、大胆なギタープレイで、すっかり僕の過激サウンドには欠かせない頼もしいギタリスト。

キーボードの岡田君が、タイガースの「色つきの女でいてくれよ」やパンタさんの「レーザー・ショック」などで見せてくれた、スペーシーでヨーロピアンな音像はまさに唯一の存在で、この4人が当時の銀次のブリット的カゲキ・サウンドを担ってくれた精鋭メンツだったのだ。そしてそこに、その後アンちゃんのバックバンドのリーダーとなる英国人のギタリスト、リー・ハート君が、アンちゃんのリクエストで参加。こうしてラインナップが決まった。

これまでの歌謡曲にはなかった、過激なロックサウンドが完成、しかし…

いよいよ当日のセッションが始まる。エンジニアは吉野金次さんの直弟子、トッピーこと飯泉俊之君。ジュリーのアルバム『G.S. I Love You』でいきなりシーンに登場、それがきっかけですぐにひっぱりだこの彼の大胆なエンジニアリングも、当時のカゲキ・サウンドには欠かせなかった。

このメンツが一堂に会しただけで、たちまち化学反応が起こりはじめ、曲は自ずとどんどんと化けていき、これまでの歌謡曲にはなかった、まさに過激なロックサウンドができあがったのだ。

さて、オケがカンパケで「お疲れさま」といこうとしたら、渡辺プロダクションのディレクターの松崎澄夫さんが「ところで、イントロってなんにも楽器のメロとか入んないの?」ときた。

ああ、やっぱり! できたらロックっぽく、リズム隊のグルーヴのサウンドだけで押し切りたかったけれど、やっぱりリードメロディがないと歌謡曲として成立しないってことなのだ。

そこで用意してあった、例のフレンチポップスのようなメロの譜面を良明君に見せて、これを音の歪みの強力に強い過激な音色で、ロバート・フリップのように弾いてみてくれないかとお願いしてみた。良明君のすごいところは、お安い御用とばかり、これを何の躊躇もなくしゃっとひいてしまうところで、スタジオのラージスピーカーから、そのギターフレーズが流れてきた瞬間、松崎さんから、「おお、いじゃない! かっこいいじゃない! これだよ、これ!」と絶賛の声が上がった。

「ラ・セゾン」というフランス語のタイトルから自然に浮かんできたメロディが、僕にはロック以外のものに聞こえて生まれた “ためらい”。その “ためらい” が、それとは正反対の、ほぼありえない、極端にアバンギャルドな解釈によって粉々に吹き飛んでしまった瞬間だったのだ。

新しいものが生まれるには、ときにはその常識から逸脱した組み合わせや見方も必要だと知った瞬間。「ラ・セゾン」の制作は、その後の僕のサウンド作りに大きな影響を与えた、大きな気づきをくれたのだった。

カタリベ: 伊藤銀次

アナタにおすすめのコラム 過激なアレンジは伊藤銀次!アン・ルイス「ラ・セゾン」と 沢田研二「ストリッパー」

80年代の音楽エンターテインメントにまつわるオリジナルコラムを毎日配信! 誰もが無料で参加できるウェブサイト ▶Re:minder はこちらです!