輸入車販売会社から雑誌記者に身を転じ、ヒストリックカー専門誌の編集長に就任、自動車史研究の第一人者であり続ける著者が、“引き出し“の奥に秘蔵してきた「クルマ好き人生」の有り様を、PF読者に明かしてくれる連載。

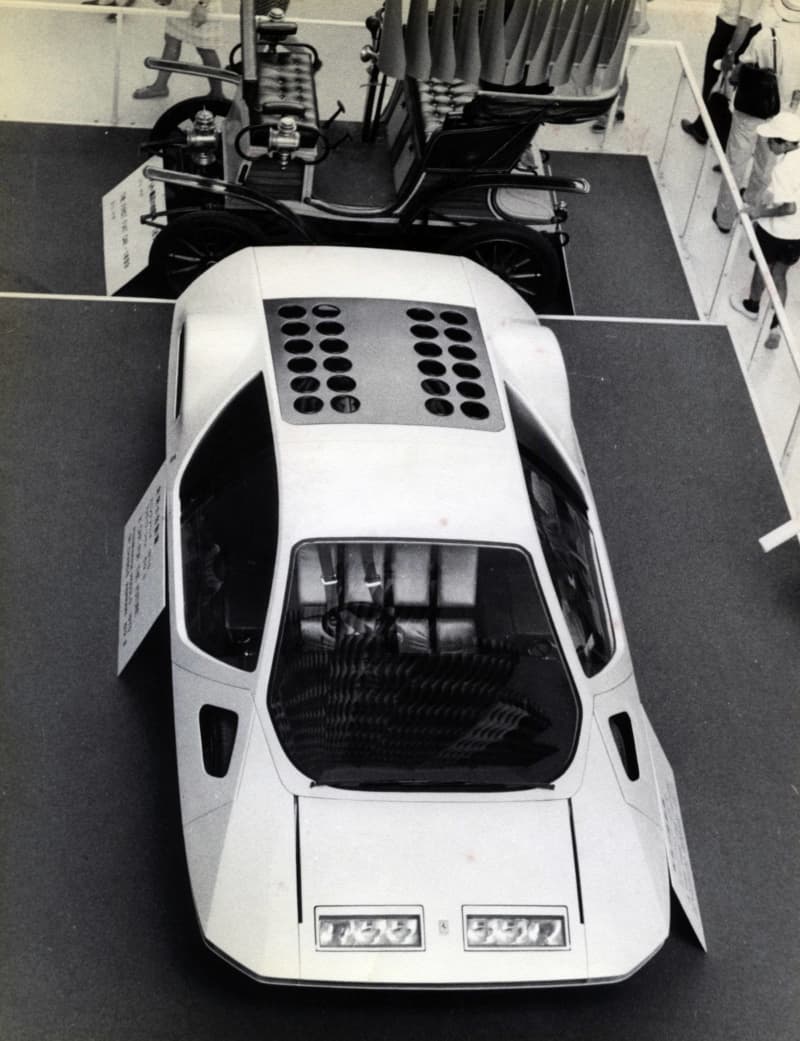

2025年に大阪で万国博覧会が開催されるというニュースを聞くと、私は反射的に1970年の大阪万国博覧会で観たピニンファリーナ・フェラーリ・モデューロを思い出す。

2025年の大阪万博にはまったく興味が沸かない。だが、1970年の開催時には、64年の東京オリンピックからはじまった社会に満ちていた高揚感の渦中にあったことから、私もなんとか行ってみたいと思った。また、第二次大戦に学徒出陣して生死をさまよった経験のある父からは、平和のために若者は世界を見て知っておくべきだと、万博行きを強く勧められてもいた。

1970年の万博について主催者のHPで調べると、テーマは『人類の進歩と調和』とあり、参加国は77を数え、会期中6421万8770人が観覧に訪れ、1日あたりの平均入場者数は35万人、最高は83万6000人であったという。

私と友人の、いつものメンバー3人組は、夏休みになったら万博に行こうと計画を立てた。どうしても観たい展示物があったわけではなく、ものめずらしさと夏休みの暇つぶしのひとつという軽い気持ちの物見遊山であった。

連日、空前ともいえる人出が報じられており、3人とも関西には親類もなく、安く泊まれる宿などありそうになかったので、朝一番の新幹線で行き、泊まれそうになかったら、新大阪発の最終便ででも戻れればと考えた。

事前に情報を集めていたわけではなく、まあ、行ってみればなんとかなるとの軽いのりであったから、現場に着いて、炎天下にもかかわらず、どこのパビリオンにも入場を待つ長蛇の列ができているのを目撃して唖然とした。

自分たちの考えの甘さを思い知ったが後の祭りである。それでも事前に決めていたイタリア館、イギリス館、アメリカ館くらいは最低でも制覇するまでは帰らないと覚悟を決めた。

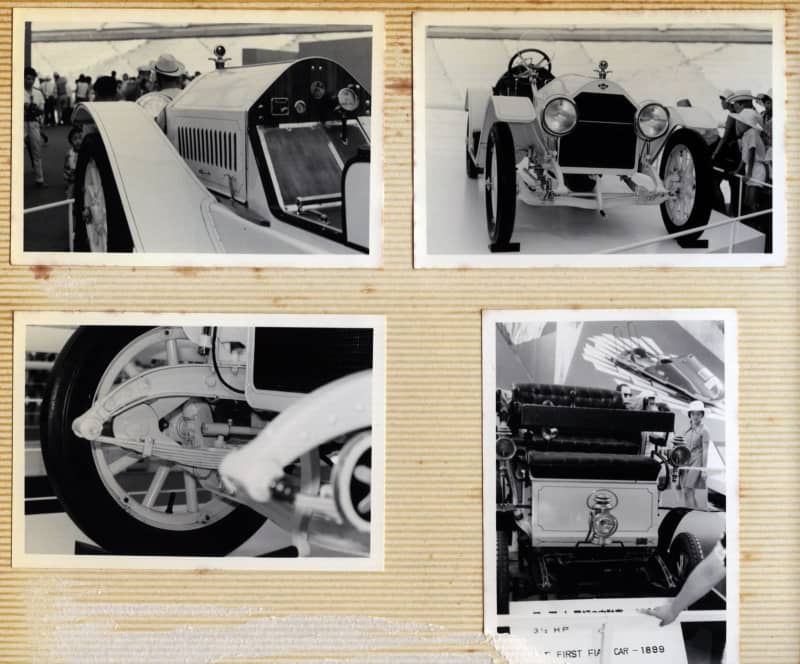

アメリカ館では、並びにならんで、やっとアポロが持ち帰った月の石を一瞬だけ見てから(確か長くは立ち止まれなかった?)、見物人が少ないスタッツ・ベアキャットをしげしげと見た。説明書きでベアキャットがアメリカで初のスポーツカーだと知った。同行した友人のI君がさらに詳しく説明してくれた。

イギリス館では、この時期のF1レースを席巻していたコスワースDFVエンジンが展示されていたことに驚いた。日本でのモータースポーツはなんとなく日陰な感じがあったが、対してイギリスでは国を代表する重要で、文化的な産業であることを、その場ではじめて知った。至近距離から単体で見たDFVは、3リッターV8なのになんと綺麗でこじんまりしたエンジンだと感動した。

イタリア館で驚かされたのはピニンファリーナ・フェラーリ・モデューロだ。いま、調べてみると、近代・現代ホールには『20世紀の最も意義深い発見や、20 世紀に活躍した人物、イタリア人の生活など』と多様な展示がされていた。そこにオールドカー(1899年フィアット1号車)と、“未来の自動車”としてピニンファリーナ・フェラーリ・モデューロが並んだ。クルマの過去と未来が展示されていたのである。

19世紀から万博が辿ってきた歴史的意義などまったく知らなかった私は、国家を代表するパビリオンの産業と文化の展示物のひとつとして、ワンオフのショーカーが展示されていることに、心底驚かされた。加えて自動車文化の日本と海外の格差が大きいことを、なんとなく感じ取った。

1969年の東京レーシングカーショーで、イタルデザインのビッザリーニ・マンタを見ていた私たちは、イタリアン・カロッツェリアが手掛けた2種のショーカーを制覇したことになり、ちょっと誇らしい気分になったものだ(マンタの話は前回掲載済み)。

どちらも、ノーズから一直線にルーフまで繫がっていて、これが未来のクルマの姿になるのかなあ、そう頷きあった記憶が残っている。サイズも大きいことで、他の展示品ほど“対展示品観覧者人口密度”が低かったこともあり、移動しながら、スタイリングを鑑賞しつつ、何度もシャッターを切った。

モデューロの後方に展示されていたフィアット1号車は、あとで聞いたことだが、貴重な文化産業遺産にもかかわらず、観覧者がシートを試すことができたという。

ピニンファリーナ・フェラーリ・モデューロのこと

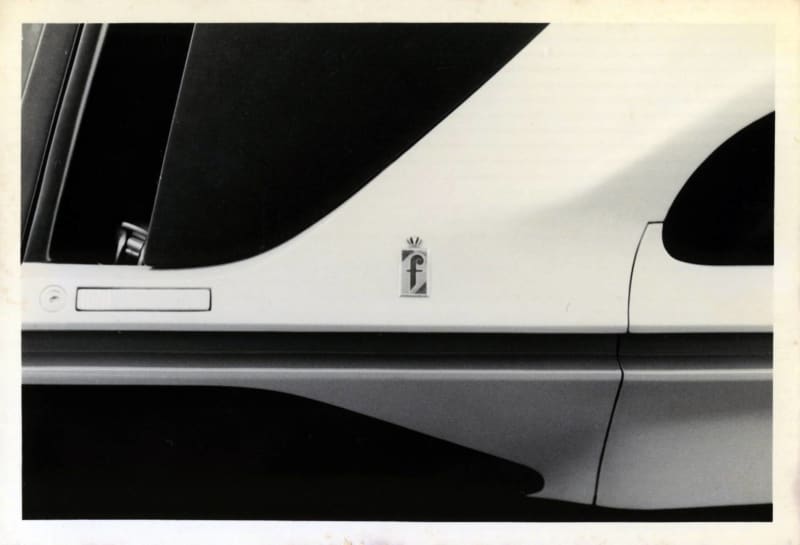

ピニンファリーナでモデューロのスタイリングを手掛けたのは、パオロ・マルティン(1943年生)というスタイリストだった。1961年にジョバンニ・ミケロッティの元でキャリアをスタートさせたのち、1966年にカロッツェリア・ベルトーネに移籍し、翌67年にピニンファリーナに移籍している。「ロールスロイス・カマルグ」を手掛けたことで知られている。

モデューロ誕生の秘話は、近年になって英国の『Octane』誌で彼自身の回想を元に明らかにされた。スタイリング構想はプライベート時間中に手掛け、1968年の夏休みが開けるのを待って、自宅でモデル製作を開始したという。

しかし、彼がセルジオ・ピニンファリーナとレンツォ・カルリにこのスタイリングを提示したところ、受け入れられず、あやうく封印されるところだったそうだ。だが、ベテランデザイナーのフランコ・マルティネンゴによって見いだされ、1969年末になってモデューロの計画にゴーサインが出され、70年3月のジュネーヴ・ショーでの公開に向かって動き出したとされている。

作業がはじまってからも、フィオラヴァンティからはしばしば横槍が入り、また、セルジオ・ピニンファリーナ自身もショー直前まで出品をためらっていたほどという。だが、ジュネーヴで公開されたモデューロは好評であり、1970年の大阪万博でも展示され、さらに1980年代に入ってもショーを巡回するという活躍ぶりを見せた。

モデューロはフェラーリのスポーツカープロトタイプである512Sがベースであると報じられていたが、実際には1968年にCan-Am用として開発された612Pシャシーを用い、シャシーナンバーは0864であることが、先の記事から判明した。

612Pは512Sから発展したモデルであり、モデューロには512Sの5リッターV12を搭載されたことから、512Sと信じられてきたことが推察できる。純粋なショーカーであるにもかかわらず、エンジンは搭載されていたが、実動可能ではなかった。

1980年代に入ってパイオニアのカーオーディオ、カロッツェリアのCMムービーで走行シーンを披露しているが、下り坂を滑走しての撮影であったという。

長らくピニンファリーナ本社に展示されていたが、2014年にアメリカの映画監督で、レースカーコンストラクターでもある、ジェームズ・グリッケンハウスがオークションで落札し、走行できるコンディションに完成させた。1970年に“未来の自動車デザイン”としてショーの華となったモデューロは、実に四十有余年を果て、実際の自動車になったのだった。

次は動く姿をこの目で見たいものである。