2024年2月6日、日経デジタルフォーラム「映像プラットフォームにおけるマーケティングの過去・現在・未来」が大手町・日経ホールにて開催。マーケティングや映像制作の一線で活躍するキーマンが登壇し、それぞれの事例を踏まえながら、デジタルマーケティングにおける顧客コミュニケーションのヒントを提起した。5回にわたるレポートのうち、本記事ではトークセッション「マーケティングの潮流と動画コンテンツ戦略」の模様をお伝えする。

動画コンテンツを使った広告が注目されている今、動画によるプロモーションを積極的に行う大手広告主はマーケティングのトレンドとテレビ広告・動画広告をどう捉え、具体的な戦略・戦術につなげているのか。そして施策におけるKGI・KPIをどこに定めているのか。テレビとYouTube、TVerのケースを比較しながら、それぞれに見出される目的を探る。

登壇者はサントリーホールディングス株式会社 宣伝部 課長・植田恵一郎氏、日産自動車株式会社 日本マーケティング本部 ブランド&メディア戦略部 シニアマネージャー・松村 眞依子氏、Uber Japan株式会社 マーケティング部 ブランド統括・鈴木あい氏。進行役を株式会社TVer 広告事業本部・次郎丸達也氏が務めた。

■マス広告を重視するサントリー「コンテンツ化した広告を“偶発的”に届け、能動的なシェアを促す」

最初にサントリー・植田氏が、マーケティングトレンドへの肌感と現在の戦略についてプレゼン。「飲料業界において現在は市場の飽和による同質化が激しく、商品機能での差別化が困難になってきている」といい、「広告を取り巻く環境も厳しくなっている」と語る。

「デジタル媒体ではアルゴリズムで情報がフィルターされ、生活者のもとへメッセージが『偶発的に届く』機会が大きく減っている。広告スキップやアドブロッカーなど広告回避のムードが高まっており、広告自体の価値が低下している」(植田氏)

「こうした状況を踏まえ、いま大事にしているのは『ファン作り』」と植田氏。「好きなものには惜しみなく時間やお金を投下し、そうでもないものに対しては消極的という二極化が進んでいる」とし、「いかに『好き』を作り上げ、お客様との商品のあいだに絆を作ってもらうかが重要」と語る。

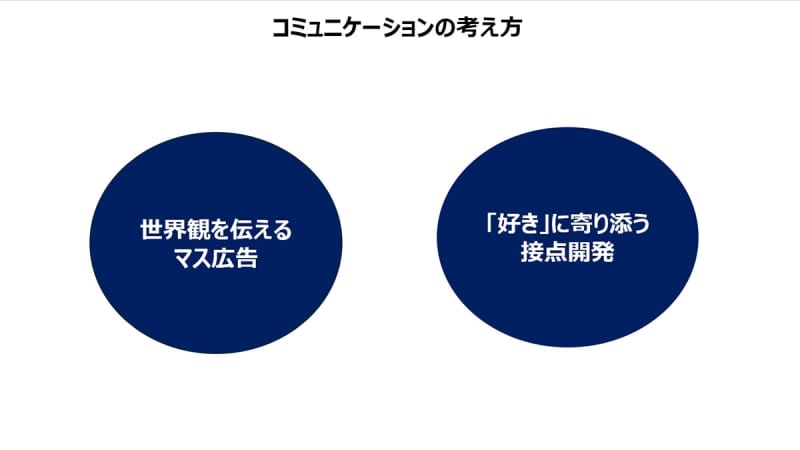

商品の特性上、商品の機能や世界観を伝えるためのマス広告はやはり重要としつつ、更に「生活者の好きに寄りそう接点開発」にも注力していると植田氏。いまや恒例となった『M-1グランプリ』への協賛の他、『アメトーーク!』(テレビ朝日)や『人生最高レストラン』(TBS)など、テレビ番組のフォーマットを活かしたオリジナルタイアップ企画へ積極的に取り組んでいると語る。

植田氏は実際の例として、映画『ゴールデンカムイ』の世界観を取り込んだオリジナルCMを紹介。「『生きれば生きるほど生ビールはうまい』をキャッチコピーに、時流感のある映画とタイアップで商品の時流感をアピールした」といい、「広告そのものがコンテンツ化し、お客様が広告を能動的にシェアすることでさらなる広がりを作り出す」とした。

■「共感最大化」と「科学的分析」の2軸で進めるマーケティングアプローチ

続いて日産・松村氏がプレゼン。同社では創業以来から大切にする「他のやらぬことを、やる」精神を広告メッセージ「やっちゃえ、NISSAN」として表現している。

「バブルの『モノ消費』から『コト消費』、そしていまは『エモ消費』へとシフト、お客さまが、企業メッセージや商品に共感、賛同して購買していただく時代」と松村氏。「これまで日産のテレビCMは、「車種を語る」ことで商品をアピールしていたが、いまは「企業メッセージや、その解として技術を語る」方向へシフトしている」といい、「製造からコミュニケーションまで「「技術の日産」が、世の中へワクワクを届ける」ことを主軸においている」と語る。

日産がマーケティングにおいて重視しているのは「生活者との共創」。その1つが、生活者のインサイト(潜在意識)に働きかけて共感を最大化する「インサイトドリブンアプローチ」だ。

「昨年開催されたパリ五輪出場をかけたワールドカップバレーボールでは、日産の自動運転技術“プロパイロット”技術から着想を得て、バレーの試合に欠かせない「モップ清掃」を自動運転化。さらに試合に欠かせない「応援」も掛け合わせたパフォーマンスで、会場全体を一体化し盛り上げた。この応援パフォーマンスも、「やっちゃえ」精神を具現化したもの。お客さまに一方的に広告メッセージを発信するのではなく、W杯バレーファンのお客様とともに、これまで数々の「世界初」を生み出してきた日産の技術が一緒になって試合を盛り上げることができたと感じた」(松村氏)

これに加え、同社では施策の効果を定量的に分析する「サイエンティフィック(科学的)アプローチ」を推進。成果を示すデータ群の背後にある因果関係をモデル化する手法、MMM(Marketing Mix Modeling)を駆使して中間KPIを定め、統合的なメディア運用につなげることでタッチポイントの配分を最適化しているという。

■「日本の生活様式への寄り添いを第一に」世界的サービス・Uberの“グローカライズ”戦略

「マーケティング展開ではあまりトレンドを意識していない」と特徴的な発言が印象に残ったのはUber・鈴木氏。コロナ禍を機に一気に広まったフードデリバリーサービス「Uber Eats」だが、プロモーションでは「生活の提案というよりも、日本の生活様式に寄り添った提案に重きを置いている」という。

同社では昨年の正月から「箱根駅伝」テレビ中継の提供スポンサーに参加。年末年始の旅行や帰省を終え、自宅で脱力する人々のシーンとともに「三が日過ぎたらUber Eatsでいいんじゃない?」というキャッチーなコピーが話題を呼んだ。

「正月の日本人の過ごし方を象徴するコンテンツとして『箱根駅伝』に着目した」と鈴木氏。「伝統的な過ごし方を尊重しつつ、三が日を過ぎた4日目以降はもうちょっと肩の力を抜いてもいいんじゃないか、というメッセージを伝えようと考えた」という。

「コロナ明け後、生活者の7割近くが『休日くらい家でゆっくりしたい』と回答しており、外出が増えたことへの疲れが顕著に見られるようになった。オンオフの切り替えが増えてきた今だからこそ、『そこでUber Eats』という勝機がある」(鈴木氏)

「世界的にサービスを展開するUberだからこそ、各国でのマーケティングはいかにローカライズするかが肝要」と鈴木氏。同社のマーケティング方針を「グローカライズ」と定義し、サービス展開地域における生活者の潜在意識に対する共感、寄り添いを第一に考えているとした。

■TVerを重要視するサントリー・日産「局との共創コンテンツで高いブランドリフト」

企業はマーケティング戦略のなかで動画広告の立ち位置をどう捉え、メディアを使い分けているのか。後半は登壇3社がそれぞれの考えを述べる。

「メディアのポートフォリオは、対象商品におけるお客様のペルソナと、それぞれの広告における目的によって変わる」とサントリー・植田氏。「商品の認知獲得を目指すのか、商品との絆作りを目指すのかなど様々な目的に応じてメディアを使い分けている」と語る。

「例えばアルコール飲料の場合、コミュニケーションのターゲットとなる層が接するメディアは地上波テレビやコネクテッドTVなどのテレビデバイスが多い。メインは地上波、コネクテッドTVで組み立てながら、デジタル広告で複数メディアによる強化接触を狙ってプランニングしていく」(植田氏)

「大勢のお客様にブランドの世界観を伝えていくためには、広告をリニアに伝える事が大切であり、大画面、音ありで視聴体験できるテレビというデバイスは非常に重要な位置づけ」と植田氏。さらにTVer、YouTube、SNSなどを「テレビの“補完”」として位置づけ、ターゲットに応じて配分しているという。

「リーチ効率のために、どうメディアを組み合わせしてプランニングをするのかではなく、メディアの先にいらっしゃるお客様が各メディアのコンテンツをどのような気持ちで接触されているのかを考える事が一番大切。ターゲットが視聴するプラットフォームの特長やお客様の気持ちに寄り添ったクリエイティブ開発を行い、視聴者の気持ちに寄り添った広告表現やフォーマットにする必要がある」(植田氏)

こうした考えのもと、ターゲット層を視聴者に多く抱えるテレビ番組とのタイアップへ積極的に取り組んでいると植田氏。その舞台としてTVerを活用し、既存番組のフォーマットを取り込んだオリジナルコンテンツの制作発信に取り組んでいると語る。

「お客様の目的視聴が非常に強く、ドラマやバラエティーを中心に視聴者の皆様が『見たいときに見られる』のがTVerの魅力」と植田氏。「地上波の番組をお客様が視聴して番組のファンになり、その先に『TVerで見たい番組』として視聴される流れが生まれている」点に注目しているという。

「これまでは地上波各番組とブランディングコンテンツを共創させて頂いていたが、地上波での放送はもちろん、より能動的に視聴されるTVerが選択肢に加わる事で、より深くお客様の記憶に残す事ができるのではないか」(植田氏)

一方、日産・松村氏はメディアの使い分けについて「テレビ、動画、ソーシャルメディアそれぞれ個別ではなく、すべてのプラットフォームを一括で捉えている」とコメント。「今のお客様に最も興味関心が高いメッセージとメディアの組み合わせを常に綿密に検証し、統合的に運用している」としつつ、植田氏同様「その中でTVerが重要な役割を果たしている」と語る。

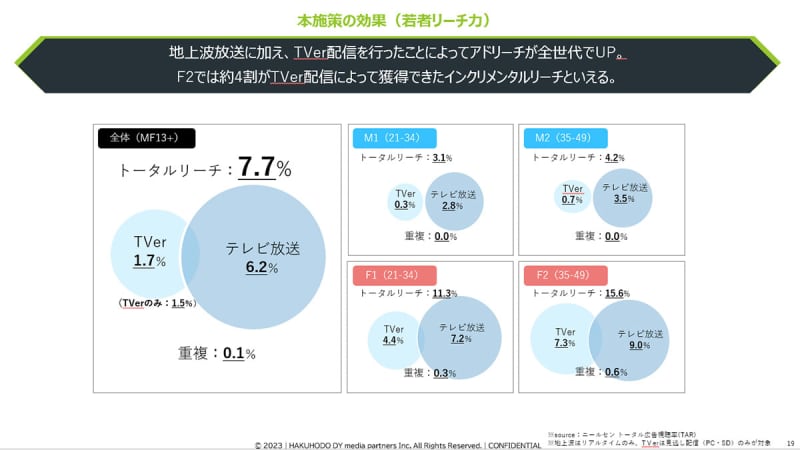

「地上波だけではカバーしきれない視聴者層へのインクリメントリーチをモニタリングしながら獲得できるメリットがTVerにはある。放送局とともにコンテンツを共創することができ、視聴者に寄り添うかたちでブランド価値を受け取っていただき、共感していただける」(松村氏)

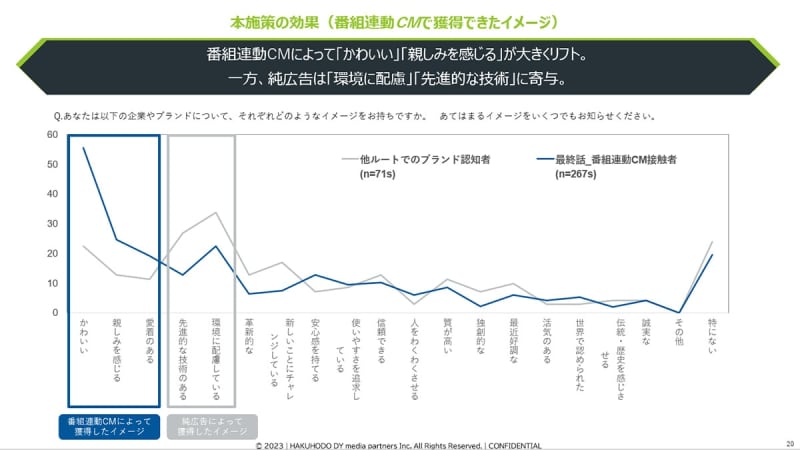

日産では、フジテレビ2022年10月期ドラマ『silent』の最終回にて、同社の電気自動車「SAKURA(サクラ)」とタイアップした「TVerジャック」施策を実施。ドラマの登場人物が出演する連動CMを配信した。

「ドラマのストーリーを邪魔しない動画を配信することで『共感の最大化』を図った結果、ターゲットである若年層女性において特に高いリーチが得られ、商品に対するポジティブなSNS投稿も多く見受けられた」と松村氏。「ドラマの世界観を取り入れた広告としたことで、『SAKURA』という車種を通して狙いたいイメージでのブランドリフトができた」と語る。

「TVerによって、地上波だけではリーチしきれなかった層にもメッセージを届けることができ、『SAKURA』という商品の魅力がよりターゲットに伝わった」と松村氏。「『インサイトドリブンアプローチ』と『サイエンティフィックアプローチ』の両方を活用したマーケティングを戦略的に展開できるプラットフォームとして、TVerは重要な存在」と強調する。

【関連記事】『silent』特集〜TVer再生数歴代No.1を生んだ番組PR

■「購買行動では『感覚』が重要」“心を動かすツール”として動画を主軸に据えるUber

一方、Uber・鈴木氏は、マーケティングにおける動画施策の重要性についてコメント。「生活者の購買行動においては価格の安さやクーポンの有無といった『理屈』だけでなく、自分がどう感じるかという『感覚』が重要なウェイトを占める」といい、「ブランドマーケティングの肝である『心を動かす』ためのツールとして、動画はその中枢にある」と語る。

「メディアによって、そこにいる人々の『動機』は異なり、チャネルごとに合った伝え方が存在する。テレビの画面が16:9であるとか、TikTokは縦型画面であるといった単純な動画スペックの話ではなく、生活者が何を目的に、どういった気分のときにそこを訪れているかということが一番大事」(鈴木氏)

鈴木氏は箱根駅伝での動画広告施策に触れ、「極力セリフを減らし、登場人物の表情やシーンの空気感を感じていただくことを念頭に置いた」とコメント。「広告を見るためにプラットフォームを訪れる人はあまりいない」としたうえで、「チャネルの先にいる人々が何を考え、求めているのか考えることこそがマーケターに重要な視点だと思う」と述べた。