発売されたばかりの新刊小説の中から、ライターの立花ももがおすすめの作品を紹介する本企画。数多く出版されている新刊の中から厳選、今読むべき注目作品を紹介します。(編集部)

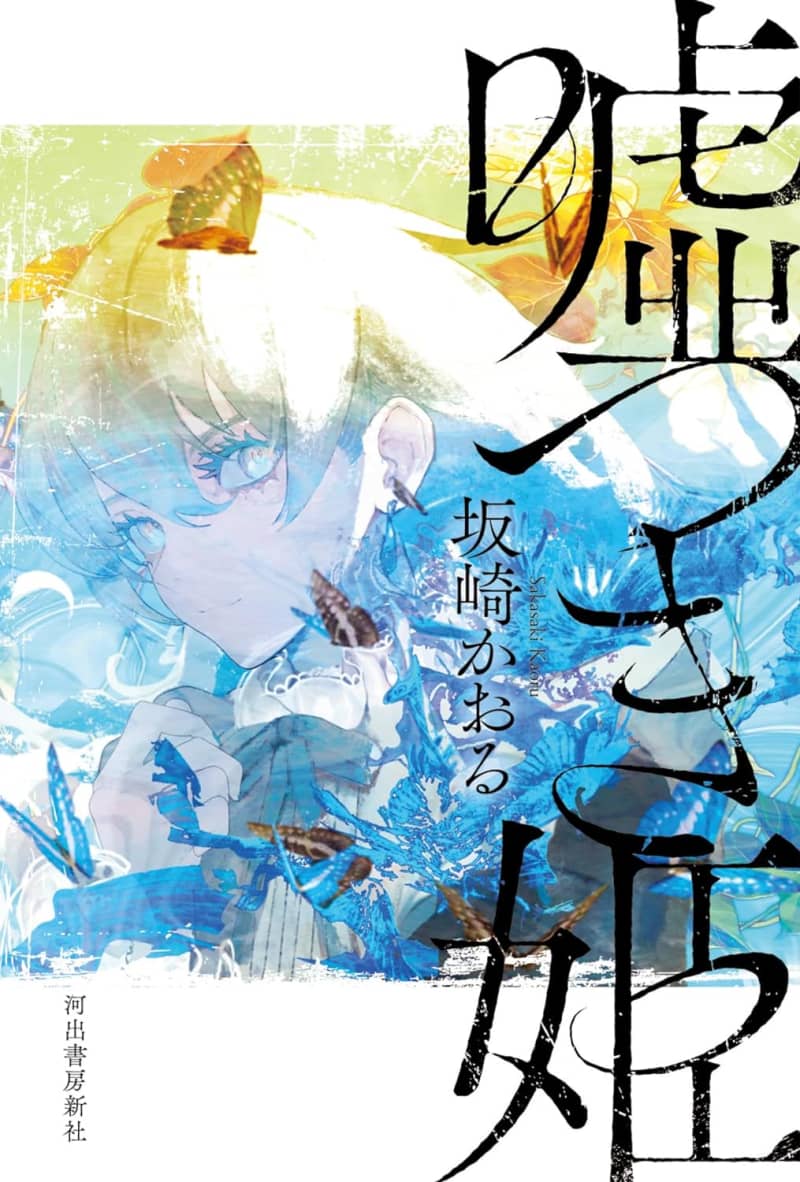

坂崎かおる『嘘つき姫』(河出書房新社)

最初の一文があまりに美しい作品に出会うと、ほう、とため息をついて惹きこまれると同時に激しく嫉妬してしまう。けれど本書は――著者にとって初の単著となる本書には9編の短編が収録されているが、そのどれもが等しく出だしの文章がすばらしいので、なんだこの作家は、と嫉妬するより先に度肝を抜かれた。

〈ニューヨークに魔女はいない。これは歴史も証明している。〉「ニューヨークの魔女」

〈首の骨を折る。フライパンを擦りながら、いつのまにか呟いていたことに、理子は気づいた〉「私のつまと、私のはは」

〈七月一日について思うことはいくつかある。〉「あーちゃんはかあいそうでかあいい」

〈一九〇四年、わたしたちは嘘つきだった。〉「嘘つき姫」

出だしの文章だけでない。坂崎かおるの文章は、どこを切りとっても繊細な煌めきを放っていて、登場人物たちのひりつく感情が痛いほどに伝わってくる。個人的に好きだったのは「ニューヨークの魔女」だ。古い屋敷の地下で発見された不死の魔女、ジェーン・ドゥ(名無しの淑女)と名づけられた彼女を電気椅子で処刑するさまをショーとして公開する。その椅子を設計するアリエルという女性とジェーンは互いの孤独に惹かれあう、そのさまを二人の生々しい感情ではなく、アリエルの甥のまなざしを通じて描き出されているのがよかった。接近する二人の心に介入できず、最後まで部外者であり続けた〈僕〉。そういう、重なりたくても重なり切れない想いが、本書にはたくさん詰まっていて、読みながら身もだえしっぱなしであった。

ドリアン助川『太陽を掘り起こせ』(ポプラ社)

〈気がついたら太陽は消えていた。でも消えた瞬間を知っているわけではなかった。おそらく、だれにとってもの「ある朝」、太陽は消えていたのだ。わかることはそれだけだった。〉

この一節に、ドリアンさんの想いが詰まっているように思う。平穏な日常はある日突然、終わる。予兆はあったかもしれないし、なかったかもしれない。どちらにせよ、私たちが何も見ていない、気づいていないふりをして、自分たちの足元ばかりを見ているうちに、いつのまにかなくなって、そして取り返しがつかなくなってしまうのだ、と。

そんな、太陽の消えた世界で、息子という日常の光をも失った七十歳の芳枝は、おかっぱ頭の男の子に出会う。両親はいない。名前も年齢も答えない。けれど自分よりうんと若いその男の子は、太陽を探しにいくのだという。芳枝は男の子のあとを追いかけて、一緒に旅に出ることにするが……。絵本のような寓話のような物語が展開していくのかと思いきや、それは芳枝の経験をもとにした作中作であることがやがて明かされる。書いたのは芳枝の高校時代の同級生・豹太。誰にも見せない、ネットに公開もしない。二人だけの物語は、手紙のやりとりを通じて少しずつ展開していく。

物語のなかでも、現実でも、二人の目的は一つだけだ。太陽を、掘り起こすこと。失った希望を、手放してしまった平穏を、とりもどすためにいったい何ができるのか。二人の模索は、そのまま読み手の私たちの現実にも重なっていく。一文一文を身体に沁み込ませ、読み終えたあとの余韻に浸りながら、自分には何ができるだろうと考えずにいられない。

雨宮福一『ツワブキの咲く場所』(幻冬舎)

14歳で統合失調症を発症し、今は家族と離れて暮らす涼のもとに、結婚するという妹から手紙が届いて、真実を教えてほしいと請われる。妹は、何も知らない。どこにでもいる老人にしか見えない新興宗教の教祖に、「この人があなたの運命の人です」と言われるがまま韓国で結婚した両親のことも。そのコミュニティに生まれ育った涼が、四歳のとき、教祖を「おじいちゃん」と呼んで手を振ったがために宙づりにされ、異端者だと罵られたことも。母親を呼ぶ間もなく、大人たちに殴る蹴るの暴行を加えられた涼に、母親が「私たちは皆、地獄に落ちるのよ」と言ったことも。

生まれ育ったそのコミュニティを、涼は「宗教というよりはカルト集団としか思えない奇怪で巨大なコミュニティ」と表現する。八歳になり、両親とともに日本で暮らすようになったあとも、その呪縛は解けなかった。韓国人というだけでいじめられ、近所からはカルトにハマった家の子だと陰口をたたかれる。母親は韓国に聖地巡礼を詩に行こうと誘った。そのすべてを妹は何も知らない。誠実に応えるため文字に起こすのは、涼にとって非常に苦しい行為だったけれど、主治医にすすめられるがまま参加したキリスト教会での集まりに参加し、聖書のページをめくるうちに、少しずつ変化が訪れる。

宗教に苦しめられた人が、宗教によって救われていく。その過程に、なんだかとても寄る辺のない気持ちにさせられる。人は、何か頼るものがないと生きていけない。たった一人で、自分だけの心で、立つことなんてできないのだということは、人とのつながりやぬくもりを感じさせる救いであると同時に、一歩間違えれば絶望の淵に立たされるのだろうと予感させるものでもある。それでも、著者自身が主人公と重なる経験をしてきたからこそ、その葛藤が、苦しみが、挿し込む光が、胸を打つ。あとがきに著者が添えた〈しかし神は、知恵ある者を恥じ入らせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じ入らせるために、この世の弱い者を選ばれました〉という聖書の言葉が、重い。

黒木あるじ『春のたましい 神祓いの記』(光文社)

感染症の流行によって地方の過疎化が進み、密を避けた催しが次々と中止されたことで、「祭り」も消えた。そうして、これまで鎮められていた八百万の神々が暴れ出し、日本各地でおそろしい異変が起こりはじめる。ゆえに出動を余儀なくされたのが、文化庁の秘密組織〈祭祀保安協会〉である。黒ずくめの烏みたいな九重十一(ここのえ・とい)と、やたらとなれなれしいホストのような八多岬(やた・みさき)。風変わりの男女が、地方に出没して怪異を処分し、「祭りを再開するように」と要請してまわる。コロナ禍の影響をそんな視点で描き出すのか! と驚かされること請け合いの、いっぷう変わったバディものである。

しかし怪異を起こすのは、人ならざる存在ばかりではない。蔑ろにされた怒りを発散する土着の神を退治するゴースト・バスター的な物語におさまらず、その土地で生きる人々の複雑にねじれた感情を重ね合わせて、事件を起こしていくのがこの作品のおもしろいところである。十一も岬も、怪異を解決するためには、トリガーとなった存在を見極めなくてはならない。謎をおうミステリーとしての楽しみも本作にはある。ぜひともシリーズ化してほしい!

祭りとはワクチンのようなもの、と十一が言う場面がある。集まるな、騒ぐな、遊ぶな、と禁止するのは簡単だけど、なぜその祭りが何百年も続いてきたのか、無駄と思われる手間をかけてでも存続させねばならないのか。理屈ではわりきれない、私たちが敬意を払わねばならないものについても、本作は描き出す。『ツワブキの咲く場所』とはまた違う、神の存在意義を問う物語である。