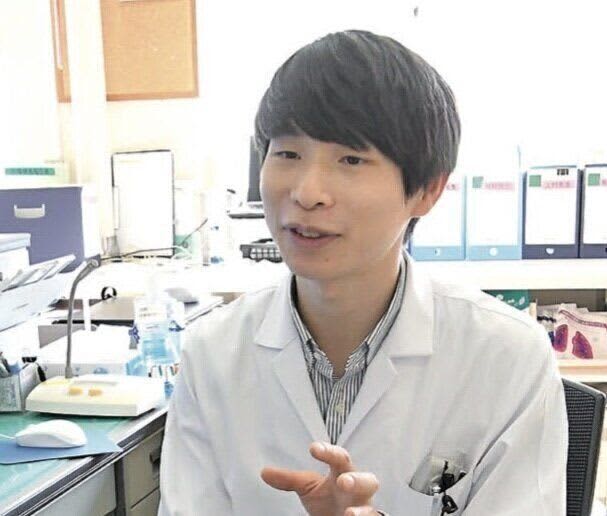

奄美大島で総合医療医・産婦人科医として日々多くの患者と向き合っている小徳羅漢(ことくらかん)先生(32歳)。離島医療の課題などについてもSNSなどを通して発信しています。

小徳先生の実家は茨城県の診療所。家の扉を開けたら医療がある、ある意味24時間いつでも父親の医療が受けられる環境で育ったそうです。小徳先生が離島医療に取り組むことになったきっかけや、現在感じている課題などについて聞きました。

全2回のインタビューの1回目です。

「がんばれ!小さき生命たちよ」1000g未満で生まれる赤ちゃんと両親の葛藤と戸惑い、そして笑顔~新生児医療の現場から~【新生児科医・豊島勝昭】

夕方になると医師がいなくなる、離島の環境に衝撃を受け、離島医療に関心を抱く

――小徳先生が医師になろうと思ったきっかけを教えてください。

小徳先生(以下敬称略) 父が医師で、茨城県で診療所を開いています。そのため僕は、生まれたときから家の扉を開いたらすぐ診療所という環境で育ちました。父は昔ながらの町医者で、内科から整形外科、精神科など、さまざまな症状の患者さんを診ていました。自転車に乗り老人ホームなどに診療に行くこともありました。そんな父がかっこよくて、医師というのがとても身近な将来の道であったことはあると思います。「自分もいずれはそんな父みたいな町医師になるだろう」と思っていました。

――離島医療に関心をもったのはいつころでしょうか?

小徳 高校は神奈川県の私立高校に進学したのですが、修学旅行の行先が長崎県でした。自由行動の時間が1日あり、僕たちのグループは伊王島に行くことを選びました。島を散策したり、海で遊ぶことが目的でした。伊王島は、とても美しい島で、海はきれいで白い教会や温泉もあり、食事はおいしくて、とてもすてきな場所だなと思いました。

ところが、島には常駐の医師がいないと聞き、驚きました。医師は日中だけフェリーで島に来るのですが、夕方には本土に帰ってしまうそうです。「もし島の人が夜中に体調を崩したり、けがをしたりしたらどうしたらいいんだろう」と感じました。僕自身は、すぐそばに医師である父がいたので、ちょっとしたことでもすぐ診てもらえました。だから、具合が悪いときにすぐ医師に診察してもらえないのは、島の人たちはどんなに心細いだろうと思ったんです。

そのときに「自分が離島で医師として働けばいいんだ」と考えたのが最初のきっかけです。

東京の大学の医学部に進学。医師の将来を思いながらも悩み、さまざまなアルバイトも経験

――その後、医大に進学したそうですが、ずっと離島医療を目標にしていたのでしょうか?

小徳 それが大学時代は目標を見失い、勉強への興味が薄れてしまったんです。というのも、僕が進学した東京医科歯科大学は、研究者や世界で活躍する医師を育てるのを目的とした大学です。離島医療に関する授業もほとんどなく、卒業後は大学病院に残って最新医療を研究するのが当たり前というような雰囲気でした。

もちろん、専門的な知識を深め、重い病気と向き合う医師はすばらしい存在だと思います。でも、僕の医師のイメージは、町医者として多くの患者さんと触れ合う父の姿でした。だから、大学の雰囲気にギャップを感じることが多くて…。

あるとき実習で、外科の先生と一緒に病室を回った際、入院患者さんが風邪をひいたと訴えたんです。すると外科の先生は「じゃあ内科に相談しよう」と言っていました。その様子を見て「自分の専門以外のことを診察しないのは、僕がめざす道ではない」と思ってしまったんです。

医師という職業に対して失望し、勉強はあまりしなくなりました。医学部を卒業したら医師にしかなれないのであれば、在学中に医学以外のことをたくさん経験しようと学校の外に飛び出しました。カメラマンや映画のエキストラ、マッサージ屋のアルバイトをしてみたり、子どもたちの遠足に付き添う遠足のお兄さんをしてみたり、LGBTQの人たちのパーティーに参加したり…。今思えば、そのときの経験が医師になってから活かされています。広い社会を見られたし、世の中にはいろんな人がいると学べました。もし病院しか知らないまま医師になっていたら、「世の中には多様な人がいる」と頭でわかっていても、理解しきれなかったかもしれません。

地域医療の実習で全国を回り、鹿児島県の病院の居心地のよさに感動。

――再び離島医療に関心を持つようになったのはいつごろでしょうか?何かきっかけがありましたか?

小徳 大学を卒業したら「風邪のような日常的に見られる疾患くらいは診られるようになりたい。大学病院ではそれは学べない」と思ったので、日本全国のさまざまな病院を見学に行ったんです。そのときに訪れた鹿児島県の鹿児島市医師会病院で「鹿児島県の甑島(こしきじま)にはDr.コトーのモデルになった先生がまだ働いているよ。うちの病院では地域研修で甑島に行けるよ」と聞いて、一気に離島医療の夢を思い出しました。また、鹿児島県自体が人が優しくて、あたたかくて、ごはんもおいしくて、温泉がいっぱいあって魅力的でした。ここで働きたいと思ったんです。そこで2年間、研修医として経験を積むことになりました。

――改めて離島医療に出合うことになったのですか?

小徳 そうなんです。Dr.コトーのモデルになった先生の話を聞いて「そういえば自分は医学部の入試の面接で離島医療をしたいと言ってたな」と、ようやく思い出したんです。そこから改めて意欲がわいてきました。

「離島医療に関心があって東京から来ました」と言うと、たくさんの先生方が「離島ではこの技術が必要だよ」と、いろいろ教えてくれました。麻酔科の先生が「島では麻酔も使えるようになったほうがいい」と指導してくれ、大きな病院であれば技師がしてくれるレントゲン撮影やCT撮影も「島では自分で撮ったりするよ」と言われて撮影の練習もしました。おかげで、科をまたぎ、総合的に勉強することができました。

研修医として過ごす間に、屋久島、種子島、口之永良部島(くちのえらぶじま)などの島の病院、診療所でも研修しました。そのときに、島によってさまざまな医療の形があると学びました。急患がいるとドクターヘリで迎えに行く島や、看護師だけが常駐している島もありました。高校時代の修学旅行で伊王島に常駐の医師がいないことに驚いたのですが、実は伊王島のような医療環境の地域は少なくないと実感しました。

研修医2年目では、漫画や映画になった『Dr.コトー診療所』のモデルである甑島の瀬戸上健二郎先生のもとで1カ月研修を受けることができました。実際に離島医療の現場で働いてみて、「島の診療所には医師が1人だけのことが多い。だから小児科も整形外科も内科も、救急もすべて対応できる総合診療医になる必要がある」と、改めて感じたんです。

女性が元気で過ごせることで人口減少も食い止められると考え「産科総合診療医」をめざすことに

――小徳先生は総合診療医でもあり、産婦人科医でもあります。産婦人科を学ぼうと思ったのはなぜでしょうか?

小徳 甑島で毎年、数百人単位で人口が減っていく現実を目の当たりにしたんです。このままだと、何年後かには島が無くなってしまうのではないかと危機感を抱きました。人口減少を止めるにはどうしたらいいか考えた結果「子どもが生まれない島は人口が増えない」という単純なことに気づきました。

そのために必要なのは、女性が元気で過ごせるよう、婦人健診や妊婦検診ができ、お産もとれる産婦人科医の存在だと考えました。

でも、お年寄りから子どもまで、さまざまな患者さんがいる島で働く際、産婦人科だけ診るとなると、仕事が限られてしまいます。だから総合診療医としても、産婦人科医としても患者さんを診察できる「産科総合診療医」になろうと思いました。

オーストラリアで、離島・へき地医療の研修を受ける

――研修医を終え、オーストラリアでも研修を受けたと聞きました。

小徳 「産科総合診療医」になろうと思ったものの、日本ではお産をとれる総合医療医を育てるプログラムがありませんでした。どうしようか考えたとき、知ったのがゲネプロ(日本版離島へき地プログラム:Rural Generalist Program Japan)という研修プログラムです。これは2017年から始動していて、離島やへき地で医療に挑戦したいと考える医師の思いを実現するための研修プログラムを行っているものです。

――どのようなきっかけでゲネプロを知ったのでしょうか?

小徳 甑島の瀬戸上健二郎先生のところで学んでいるときに、ゲネプロを作った齋藤学先生がたまたま来られたことがあったんです。そのときに「プログラムに参加したい」と言ったら、「研修が終わったらおいで」と誘ってもらえました。

医師3年目で長崎県五島列島の上五島病院に総合診療医として勤務し、医師として基礎を学びました。その後、ゲネプロの第2期生として研修プログラムを受けることになり、オーストラリアで約3カ月、へき地医療研修を受けました。

――具体的にオーストラリアではどんなことを学びましたか?

小徳 離島・へき地医療のシステムを学びました。日本では離島に医師が1人だけ常駐していることもあります。でも、もしその医師が引退するとなった場合、跡継ぎがいなければその地域に医師がいなくなってしまいます。それに対しオーストラリアは、小さな島でも複数の医師がチームを組み、カバーしているんです。遠隔医療も充実していて、離島の救急外来には遠隔カメラが置かれていて、本土の大きな病院の専門医が状態を見ながら指示を出せるようになっています。1人の医師が負担を負うのではなく、持続可能なシステムが確立されているのを見て、非常に勉強になりました。

そして帰国後、産婦人科専門医の認定を受けるため、鹿児島大学病院で産婦人科の研修を受けました。

奄美大島に移住し、念願の離島医療に取り組む日々

――現在は奄美大島の大島病院に勤務とのこと。奄美大島で働こうと考えたのは、どんな思いからでしょうか?

小徳 奄美大島は、沖縄本島、佐渡島に次ぐ、日本に3番目に大きな島で、人口も6万人います。沖縄と鹿児島の真ん中に位置しているので、周辺の島々の医療の中核となる場所なんです。

僕の勤務している奄美大島の大島病院は、ドクターヘリを持っていて、徳之島や喜界島などの医療も対応しています。

この場所で、離島医療に関してきちんとしたシステムを作れば、将来的には日本どこでも使えるロールモデルになるのではないかと思っています。

そして、産婦人科医としても女性の悩みやママたちに寄り添っていきたいと思っています。今、奄美大島では開業医が高齢化し、診療所を閉めてしまうことが増えています。そのため、産婦人科も島内の2カ所の病院でしか診てもらえません。産前・産後のお母さんのケアや、女性の体調の悩みにも気軽に相談できる場所を作っていきたいと思っています。

――離島医療を長く継続していくにはどうしたらいいか、全体を俯瞰して活動されている印象です。

小徳 僕の名前は「羅漢」という少しめずらしい名前です。父がフランスのジャック・ラカンという精神科医が好きでその人から名前をもらいました。「俯瞰的に物事を見られる人になってほしい」という意味が込められているそうです。また、漢字で「羅漢」という字を当てているのは仏教に由来しています。仏教では「羅漢」という聖者がいたそうです。ブッタが巡業する際、前もって町に行き、ブッタの教えを皆に広める役割があったようです。

子どものころは、名前の意味を説明されてもよくわからなかったのですが「俯瞰して物事を見ながら、正しいことを教える子に育ってほしい」という意味でとらえています。もし、その名前のとおりに今生きていることができているとしたらうれしいです。

お話・写真提供/小徳羅漢先生 取材・文/齋田多恵、たまひよONLINE編集部

おだやかな笑顔と優しい口調が印象的な小徳先生。離島医療にかける熱い思いを聞くことができました。一度は忘れかけていた離島医療への思いを取り戻してからの行動は、驚くほど積極的です。

小徳羅漢先生(ことくらかん)

PPOFILE

茨城県出身。 2016年東京医科歯科大学医学部卒業後、鹿児島市医師会病院にて初期臨床研修を修了。 2018年よりゲネプロが運営する「離島・へき地研修プログラム」2期生として長崎県上五島病院に所属。 2019年はオーストラリア・クイーンズランド州で研修を受ける。現在は奄美大島の鹿児島県県立大島病院で総合医療医・産婦人科医として勤務。2児の父。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年4月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。