アメリカが主導し、日本や欧州などが参加する国際月探査「アルテミス計画」で、2人の日本人宇宙飛行士が月面を目指すことになった。ワシントンを訪れた盛山正仁文部科学相が現地の4月9日、米航空宇宙局(NASA)のビル・ネルソン局長と「実施取り決め」に署名した。日本は宇宙航空研究開発機構(JAXA)がトヨタ自動車などと開発する探査車「ルナクルーザー」を提供することも決めており、この貢献にアメリカが月への切符で応えた。

では、そもそもアルテミス計画とは何だろうか。なぜ日本がアメリカ以外で初めて月面着陸する国として選ばれたのか。そしてこれからどうなるのか。(共同通信ワシントン支局 井口雄一郎)

※記者が音声でも解説しています。「共同通信Podcast」でお聴きください。

▽アメリカの威信を賭けたアポロから、国際計画のアルテミスへ

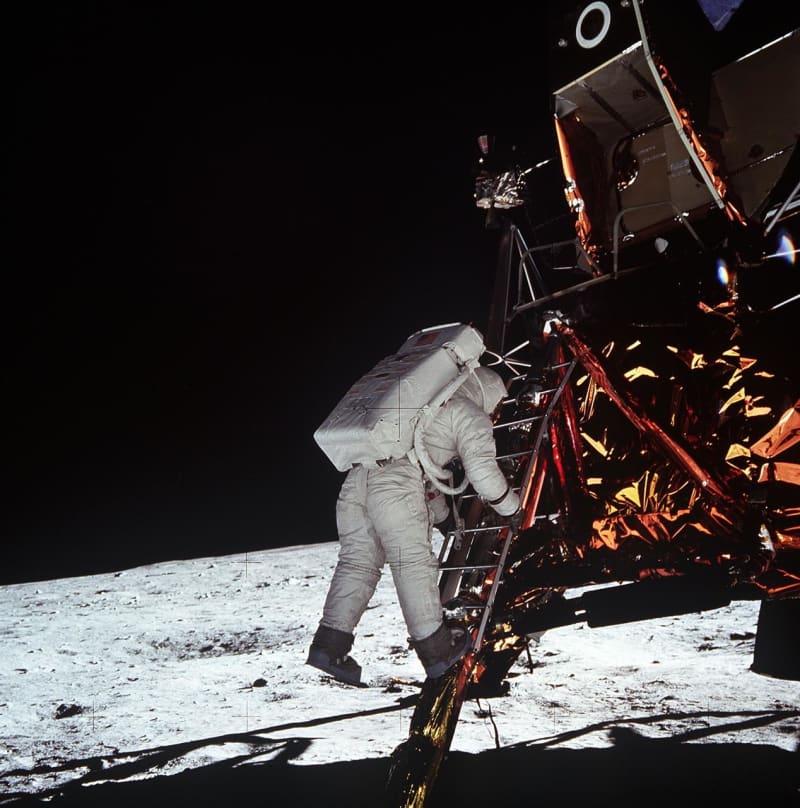

冷戦下の1961年5月、ケネディ大統領は「この10年のうちにアメリカが月に人を送り届け、安全に帰還させる」と表明した。世界初の人工衛星打ち上げと有人宇宙飛行に成功したソ連に勝つとのプレッシャーがあった。こうして始まったアポロ計画では実際に1969年、人類初の月面着陸を成功させ、1972年までに6回、計12人を月面に送った。だが、ソ連に対する優位を示したアポロ計画の終了後、月への関心が向きにくい時期が続いた。

1990年代になると、探査機を使った月の調査がまた行われるようになる。南極などに氷が存在する可能性が浮上し、関心が再び高まってきた。

21世紀初め、ブッシュ政権(共和党)は有人月探査計画「コンステレーション」を打ち出し、宇宙船やロケットなどの開発を始める。だが予算超過や遅れもあり、次のオバマ政権(民主党)は小惑星や火星に人を送る方針に切り換える。

これをひっくり返し、有人月面着陸に焦点を当てたのが2017年発足のトランプ政権(共和党)。アルテミス計画が始まる。名前の由来はギリシャ神話に登場する月の女神で、太陽の神アポロンとは双子だ。NASAは当初、月面着陸の目標を2028年としたが、ペンス副大統領が2024年に早めさせた。トランプ政権が2期続いた場合、月面着陸を成果として歴史に残すためだと言われている。

現在のバイデン政権(民主党)もアルテミス計画を継承した。月や惑星の形成過程を探る科学探査や月を舞台とした新たな経済の振興、企業や友好国との協力のもと次世代を宇宙探査に誘うことを目的に掲げた。

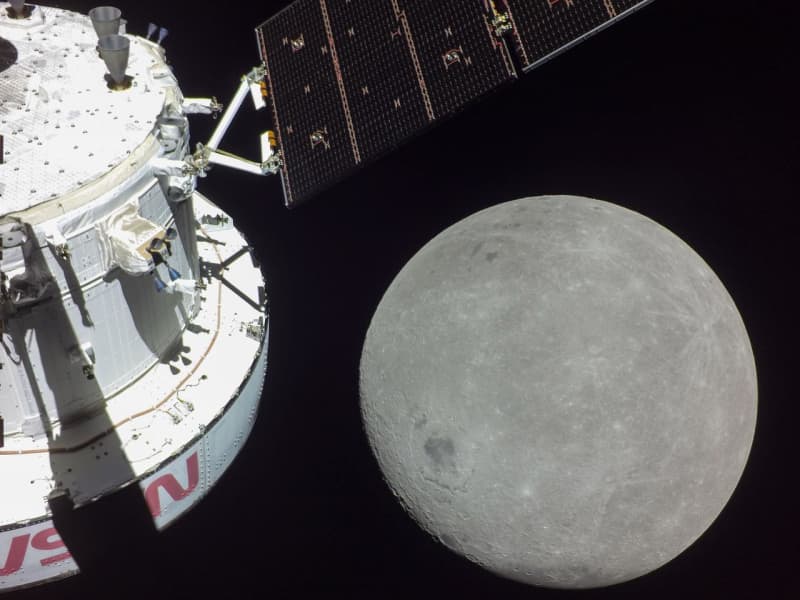

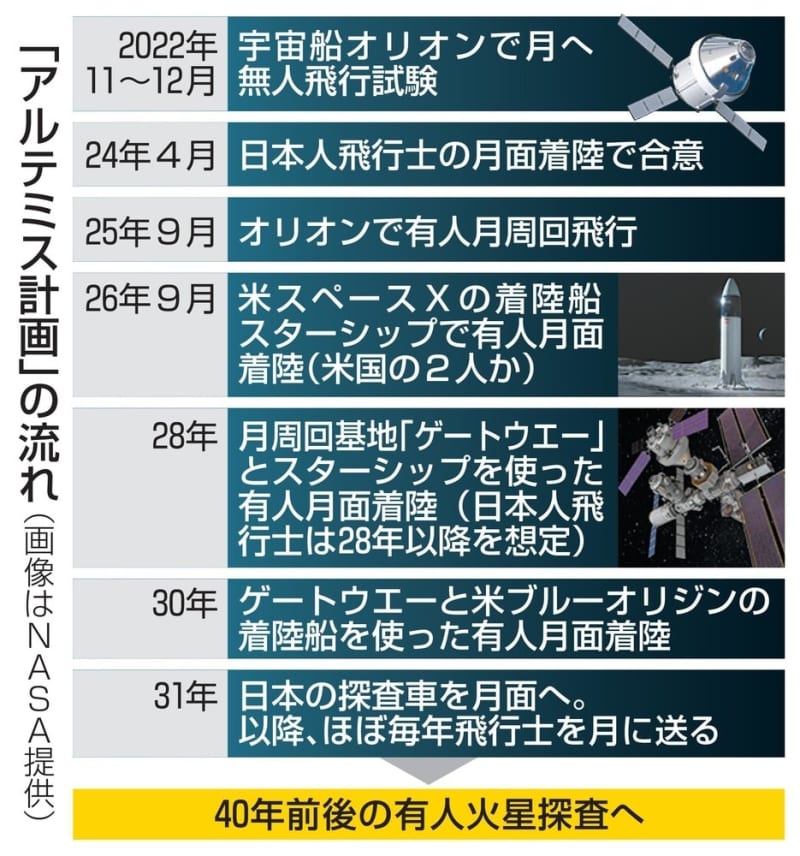

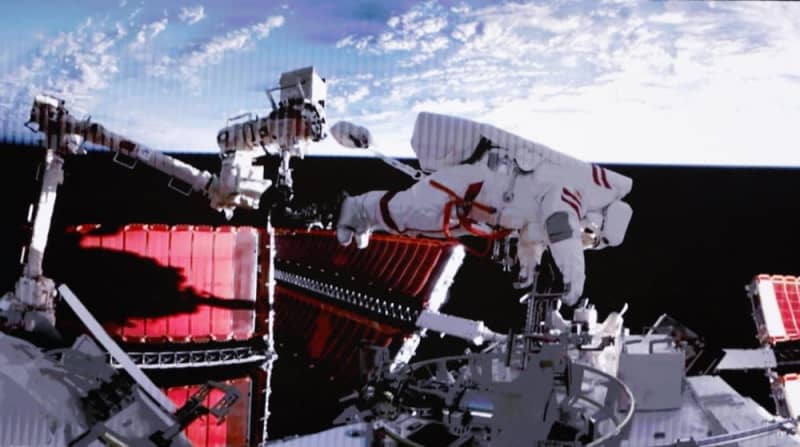

2022年には第1段階として、宇宙船オリオンを無人で打ち上げ、月の近くまで行って帰ってくる飛行試験を成功させた。次の第2段階は2025年9月、4人の飛行士を乗せて月の上空に向かう。アポロ計画以来となる有人着陸は2回の計画遅れを経て、今は2026年9月の予定だ。最終決定はまだだが、この機会には米国の飛行士2人が月面に降りる見込みだ。

▽途切れたノウハウ、進むほど複雑さを増す計画

ここで疑問が浮かぶ。米国は半世紀も前に月面着陸に成功したのに、なぜ遅れを繰り返しているのだろう。NASAでアルテミス計画を率いるマイケル・サラフィンさんに聞くと「アポロ計画とは比べものにならないんだ」と教えてくれた。

まず、この50年で登場した新しい技術を取り入れている。人も入れ替わり、一からノウハウを習得している。今回は企業や友好国と一緒にやるという違いも大きい。ソ連に勝つことが目的だった50年前は、地球に面した赤道付近の降りやすい場所を選んで降りたが、今回は南極付近の日の当たる場所にピンポイントで降り、日陰にある氷を探しにいくという点が格段に難しい。滞在期間も1日単位ではなく1週間、1カ月と長い―。

しかも、アルテミス計画は先に進むほど複雑になっていく。初期の関門はスペースXによる着陸船スターシップの開発だ。2026年の本番では打ち上げられた後、いったん地球の軌道上に置いた燃料補給基地で補給を受けてから月の上空に行き、飛行士の乗った宇宙船オリオンを待つ複雑な運用になる。スペースXのグウィン・ショットウェル社長は「この燃料補給技術の確立が当面の課題だ」と述べている。

2028年の第4段階が、日本人飛行士の月面着陸がありうる最初の機会となる。この時までに月を周回するミニ宇宙ステーション「ゲートウエー」の建設を始め、飛行士の滞在と着陸船への乗り換え拠点にする。2030年の第5段階では宇宙服を着たまま乗る探査車を導入する予定だ。

2031年末ごろに、いよいよ宇宙服を着ずに乗れる日本の探査車を月面に送る。翌2032年に月面に行った飛行士が使う予定で、文科省は2人目の日本人に運用させたいとの絵を描く。その後も滞在施設や発電設備などを設置、2030年代を通じて長期滞在の経験を積み、有人火星探査へとつなげる。ちょっと気の遠くなるような計画だ。

▽開発に数千億?探査車は月面での「貴重な居住空間」に

日本はゲートウエーの居住棟に機器を提供するほか、物資輸送も担う予定。その引き替えに、日本人飛行士1人が滞在する機会を既に得ている。

今回、月面への切符を得るきっかけとなった探査車は10年間の運用を見込み、月面での活動範囲を大きく拡大する手段となる。月面に滞在拠点がない初期には、宇宙服を脱いで寝泊まりもできる車内は貴重な居住空間だ。開発費は日本政府持ちで数千億円に上るとみられ、貢献の規模としてもかなり大きい。

もともと、2032年に初めて探査車を運転する要員として最初の日本人飛行士を送り込めるのではないかとの予想は日本側にもあった。ただ、アメリカ側の期待の大きさと、もっと早い時期に日本人を月に降り立たせても良いという雰囲気を感じ、人数を増やすことも含めて交渉に力を入れたようだ。

2023年12月には、アメリカの宇宙政策をつかさどる国家宇宙会議で議長のハリス副大統領が「2020年代のうちに外国の飛行士も月面に降り立たせたい」と述べた。ヨーロッパのことだと思った在米メディアもあったが、日米の交渉はこの時点でほぼまとまっていた。

アメリカが日本人の着陸前倒しに肯定的だったのには、探査車による貢献の他にもいくつかの要因が考えられる。一つは多様性だ。アポロ計画で月に行った12人は全員、米国の白人男性。これに対し、アルテミス計画は女性や非白人、他国の飛行士を月面着陸させると明確に打ち出していた。2025年の月周回に臨むメンバー4人には女性や黒人の飛行士、カナダの飛行士が入っており、アジアの国が続く余地はあった。

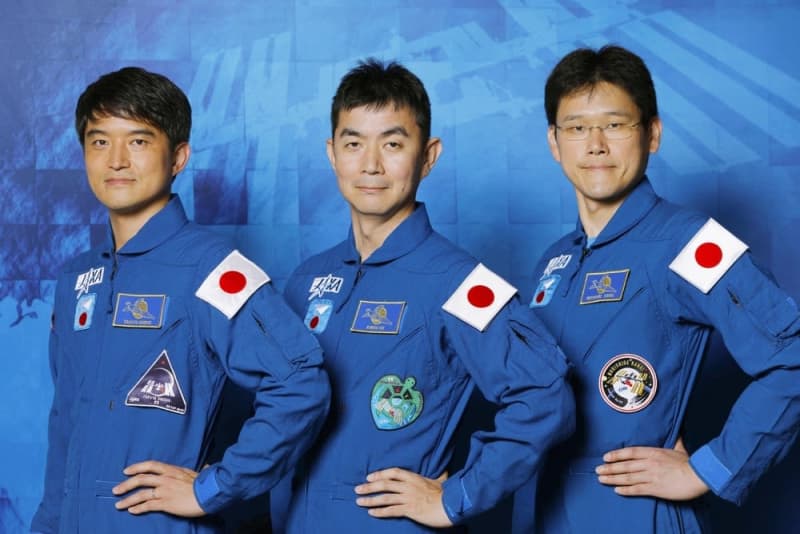

月面着陸に臨む日本人飛行士はJAXAがこれから選ぶが、NASAのネルソン局長は「どんな人が好ましいか」について、今年4月10日に記者団にちょっとしたヒントを出している。2025年の月周回メンバー4人のうち米国の3人は国際宇宙ステーションへ行ったことがあり、カナダの1人は初めての宇宙飛行だが戦闘機パイロット出身で10年を超える飛行士訓練の実績もある、と経験の重要性を指摘した。来年にも2回目のステーションに向かう航空自衛隊出身の油井亀美也さん(54)や、旅客機パイロットだった大西卓哉さん(48)など、体力と経験に優れた飛行士を抱える日本はこの点でも「資格有り」だっただろう。

▽追い上げる中国、遅れるアルテミス

もう一つは中国の目と鼻の先にあるアメリカの同盟国という日本の立ち位置だ。米国が最大の競争相手とする中国に先んじて、平和利用の場である月に日米が一緒に降りれば「軍事的挑発は避けながら象徴的な絵が作れる」と交渉関係者の一人は説明した。

中国は宇宙開発でも着々と追い上げており、米国の危機感は強い。2003年に月探査「嫦娥(じょうが)計画」を開始、2019年には月の裏側の無人探査という「世界初」も達成した。地球上空には宇宙ステーション「天宮」を建設し、飛行士を交代で送っている。

2030年までの有人月面着陸を目指しており、アルテミス計画がさらに遅れれば差は詰まっていく。探査の候補地も南極で、ほぼ重複する見込みだ。月面に研究基地を置く計画もロシアと立て、パキスタンやベラルーシなどを巻き込みつつある。宇宙利用に関する政治宣言「アルテミス合意」への署名国を募り、グループを作るアメリカの鏡像のようだ。

NASAのネルソン局長は2023年8月の記者会見で、領有権争いを抱える南シナ海の島々まで引き合いに出しながら「月の南極に中国が一番乗りし『われわれのものだ、出て行け』と言うようなことは望まない」と述べている。

何につけ民主党と共和党が対立するアメリカの連邦議会にあって、各州に満遍なく仕事を回す「巨大公共事業」の宇宙開発は珍しく超党派の支持が得られる分野だ。しかし足元には困難も抱えている。今年1月にNASAが有人着陸などの遅れを発表したのを受けて開かれた下院の委員会では、NASAの監査担当者が厳しい現実を証言した。2012~2025年にアルテミス計画で930億ドル(14兆円)の負担が生じるとの試算を示し「持続不可能なコスト、信頼性の低いスケジュール、必要な資金に関する透明性の欠如といった懸念に対処する必要がある」と指摘した。

それでもアルテミス計画によって新技術や産業発展を生み出され、科学者や技術者の層を厚くするのに役立っていく可能性はある。アメリカ各地にはテーマパークのようなNASAの展示施設があり、訪れた人たちはスペースシャトルや月の石に触れ、リスクとコストを伴う宇宙開発への理解を深めていく。NASAは子どもたちを次世代の技術者・研究者として科学の世界にいざなう。交渉に関わった日本側関係者の一人も、月面着陸に向けてこんな期待を述べた。「日本もきたるべき瞬間にはみんながスマホにかじりつくんだろうね。刺激を受ける子がたくさん出てほしい」