「よい教育」とは、何で決まるのだろう。奈良市の国立奈良教育大付属小は、児童の個性を尊重する「自由でのびのび」した校風で知られてきた。その学校が、外部からの指摘を機に、管理教育にかじを切ろうとしている。

きっかけは昨年5月、外部から奈良県教育委員会への指摘だった。「教科書が使われていないのでは」。小学校を設置する大学が調べると、「君が代」を一部の学年にしか教えないなど、国の指針や法令に反する指導があったことが判明。大学は「不適切な点があった」と謝罪し、改善策のとして、複数の教員に他校への出向を命じ、学習指導要領の遵守とチェック態勢の強化を打ち出した。

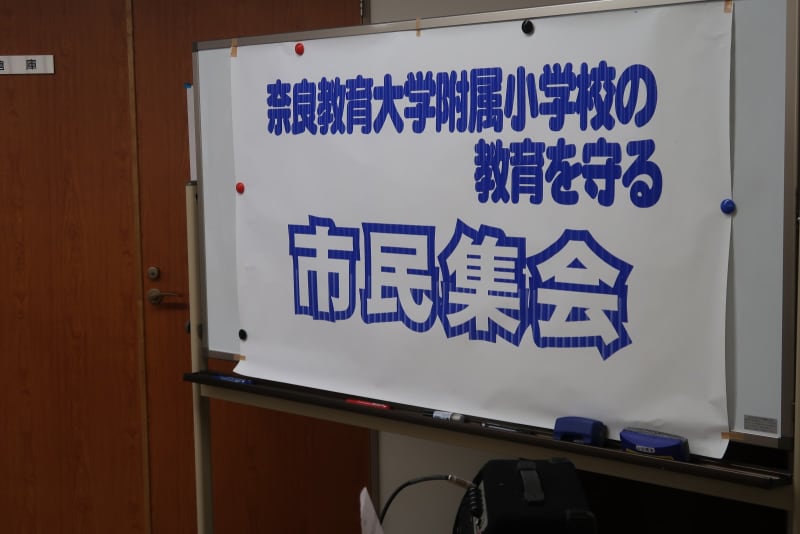

だが、学校の対応に保護者は安心するよりも疑問を深めた。「児童へのしわ寄せが不安」「国指針に触れたらアウトなのか」。子どもも保護者も教員も不安を抱き、混乱が続いている。(共同通信=大森瑚子)

▽不適切

今年1月、大学側は奈良市内で記者会見を開いた。昨年5月の外部通報を受けた調査の結果を発表。主に以下のような不備があったという。

・君が代を6年生のみに指導

・図画工作などで教科書が使われなかった

・書写を毛筆ではなく筆ペンで実施

文部科学省が定める学習指導要領に沿っていなかったとし「不適切だった」と謝罪した。

共同通信を含む各メディアは、この「不適切」というワードを報じた。

「私って不適切な教育を受けているの?」。自由な教育方針に共感し、娘を通わせているという40代の母親は、娘からこう問われ、戸惑ったという。

母親は取材に「大学側も調査前から認識し、許容してきた学習内容だったのでは。現場の先生たちを切り捨てたように感じてしまう」と話した。付属小で何が起きているのか、改めて取材を始めた。

▽自由でのびのび

教育大が設置する付属小は、小学校教育の研究が盛んで、児童の個性を尊重する校風だ。入試はなく、抽せん方式を採用。特別支援学級も設置されている。

授業も詰め込み型ではなく、「なぜそうなるのか」という問いを大切に、児童自らが考える力を育む教育を実践してきた。毎年秋には、全国の教育関係者が実践的な教育を学ぶ場として、公開研究会も開かれている。

保護者の多くもこうした教育方針に理解を示し「自分の意見をしっかり言える子どもが多い」と評価している。

▽懲罰人事

大学側が調査の結果、明らかにしたのは以下のような内容だ。

・付属小の教員らは、職員会議を「最高議決機関」と位置付け、校長の権限を奪っていた。

・教員の考えが優先され、指導要領を守る姿勢が欠けていた。

他の市立校などと異なり、独自に採用した教員らで構成される付属小は、異動がほとんどない。大学側はこうした教員の固定化が問題を招いた一因だとして、他校へ出向させる案を打ち出した。

突然の知らせに、教員らでつくる組合側は反発。「事実上の懲罰人事だ」と、撤回を求めた。

組合によると、大学側は初め、数年をかけて全ての教員を出向させる考えを提示した。交渉を重ね、今春の対象は4人だけに落ち着いたが、4人はいずれも同意していなかったという。

▽平和学習

出向を含む今春の人事異動により、学校全体の教員数は昨年度より2人減ることに。大学は3月に保護者説明会を開き、従来の指導や学校行事が縮小する場合があると伝えた。出席した保護者によると「なぜ減員が生じるのに出向を取りやめないのか」との声が相次いだという。

学校側が規模縮小の可能性があるとした行事の一つは、平和学習を軸とした修学旅行だった。

平和学習に力を入れる付属小では、1年生の時から学びを重ね、集大成として修学旅行で広島を訪れる。6年生はそこで感じたことを下の学年に発表し、学びを循環させてきた。

実際の縮小規模は決まっていないが、不安を感じている児童は多いという。

▽「通級」

また、学習障害(LD)などがある児童に対し、通常学級とは別に学習の機会を設ける「通級」の制度も、スムーズに開始できるか不透明になった。

4月から子どもが「通級」指導を受けられるよう、学校側と調整を重ねてきたという保護者が証言してくれた。

「学校の体制が変わったことで、開始の時期が見込めなくなってしまった」

この児童の特性を把握し、学びやすい環境を考えてくれていた教員も、出向となった。

「慣れ親しんだ教員が入れ替わったり、減ったりすることで、子どもへのしわ寄せが心配。問題の改善策として一定の人事異動は理解はできるが、一番大切なのは子どもたちが平等に教育を受ける権利を守ることではないか」

▽学習指導要領

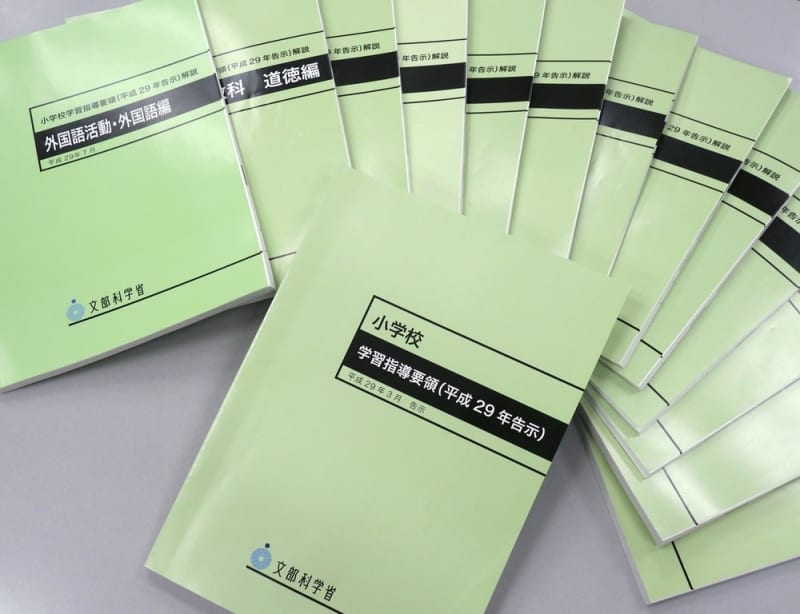

そもそも、学習指導要領は、必ず従わなければならない絶対的なものなのか。文科省によると、全国どこでも一定の教育を受けられるよう、それぞれの学校で教育課程を練るために基準を定めたものとしている。

1947年に刊行されて以降、全国の教員らでつくる組合は度々、指導要領への反対運動を続けてきた。

法的な拘束力の有無を争う裁判も各地で開かれたが、1976年に最高裁で拘束力が認められた。

名古屋大の中嶋哲彦名誉教授(教育行政学)は、判決が出た当時に比べ、指導要領の内容や量は大きく変化していると指摘する。

「議論の余地が大きいのに、指導要領をうのみにするのは思考停止に近い。大学側は外部からの指摘を受けても、毅然とした対応を取る選択肢もあったのでは。

出向人事は、全国の教育現場を萎縮させかねない。児童のためにも、元の体制で問題点を話し合うのが望ましかった」

▽よい教育

教員はどう考えているのか。10年以上にわたり付属小に勤める30代の男性教員が取材に応じてくれた。常に「よい教育」とは何なのかを問いながら、児童と向き合ってきたという。

「校長の権限を抑圧していたとする大学側の指摘は、教員の暴走を印象づけている。私たち教員は、子どもが自ら考える力を伸ばせるよう創意工夫を重ねてきただけ」

教科書を使わず、教員が作ったプリントを使って進められた授業もあった。しかし、こうした指導は学校教育法に反しており「不適切」と判断された。

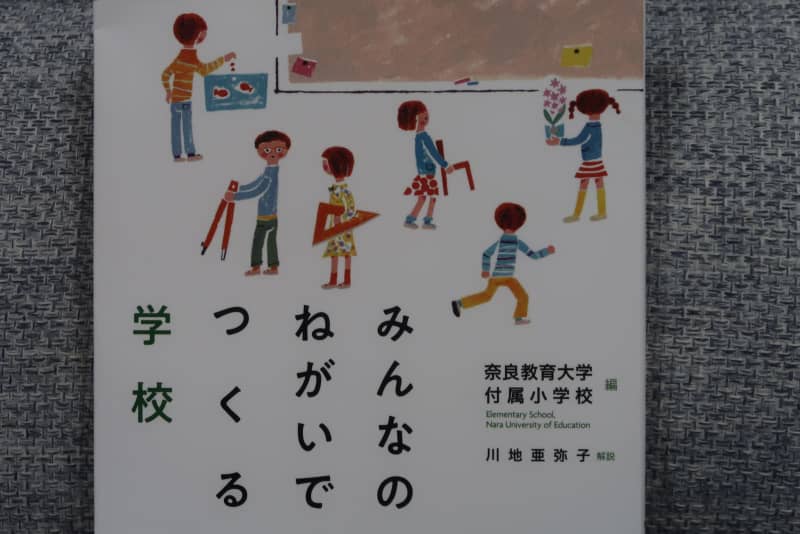

「付属小の教育に不安を感じていた児童もいたかもしれない。検証は必要だと思う。それでも、大学側の調査は一方的で性急だった。真の『よい教育』は、上からの押しつけではなく、学校、児童、保護者全ての願いで完成されるものだと信じています」