倉敷美観地区と倉敷市民会館の中間地点にある「倉敷アイビースクエア」。

蔦(アイビー)と広大な広場(スクエア)を組み合わせて「アイビースクエア」と名付けられた施設は、ホテル(宿泊施設)がメイン機能ですが、「広場」の名のとおり市民にとっても通路や憩いの場として利用される施設です。

「倉敷国際ホテル」と並び倉敷を代表するホテルでありながら、市民の憩いの場という側面を持つ不思議な施設ですが、そこには当時の倉敷市民やそれに応えた建築家の思いがありました。

この記事では、建築物としての「倉敷アイビースクエア」に着目して考察します。

「倉敷アイビースクエア」とは

「倉敷アイビースクエア」は1889年(明治22年)に竣工した、倉敷紡績所の工場建築をホテル・レストラン・文化施設などに改修した複合観光施設です。

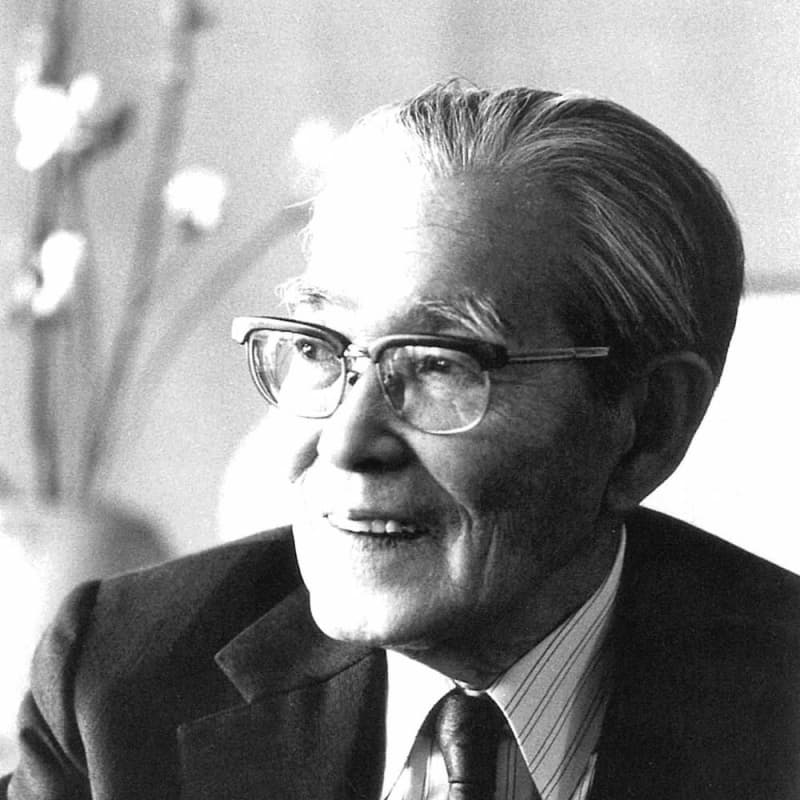

倉敷紡績所の倉敷本社工場は戦後長らく休止工場となっていました。しかし、倉敷市・地域住民から保存再生の要望が強まり、大原美術館分館・倉敷国際ホテルなど、数々の建築物を手がけた浦辺鎮太郎(うらべ しずたろう)が改修設計をおこない、1973年(昭和48年)から建設工事に着工。翌1974年(昭和49年)に完成しました。

「アイビー」という名称は、赤レンガの外壁に植えられた「蔦(つた)」から由来しています。蔦は工場時代から西日を防ぐ空調目的で植えられており、改修後もそのまま残されました。

改修後に整備された中庭広場は、解体したレンガ壁から再生したレンガを床に敷き作られました。現在は夏場のビアガーデンなど市民にも親しまれています。

2007年(平成19年)に経済産業省により「近代化産業遺産」として認定され、2017年(平成29年)に文化庁より「日本遺産(一輪の綿花から始まる倉敷物語~ 和と洋が織りなす繊維のまち ~)」構成文化財の一つとして認定されました。

また、2018年(平成30年)には敷地南西部にあった長倉庫を撤去し、1,000人規模の大型宴会場「アイビーエメラルドホール」を増築、2020年(令和2年)には4棟ある宿泊棟が大規模リニューアルされています。

改修設計は倉敷出身の建築家「浦辺鎮太郎」

改修設計をおこなったのは、倉敷出身の建築家「浦辺鎮太郎」です。

大原美術館分館・倉敷国際ホテル・倉敷公民館・倉敷市民会館・倉敷市役所 本庁舎など倉敷で数々の建築物の設計を手がけました。

倉敷国際ホテル(1963年竣工)で「昭和39年度 日本建築学会賞(作品)」を受賞した浦辺鎮太郎は、倉敷市民会館(1972年竣工)まで「黒と白」を基調とした作風でした。

しかし、倉敷アイビースクエアの建設にあたっては、倉敷紡績所の工場建築を保存再生すること。つまり現在で言う「リノベーション」が目的であったため、レンガ造りの工場建築を生かす必要に迫られました。

倉敷絹織(現・クラレ)で営繕技師(えいぜんぎし)をつとめていた浦辺鎮太郎にとって、改修そのものは初めてのチャレンジでは無かったはずですが、設計のなかでレンガにトコトン向き合います。

その結果完成した「倉敷アイビースクエア」で、自身2度目となる「昭和49年度 日本建築学会賞(作品)」を受賞しました。

これをキッカケに、浦辺鎮太郎の作風は「黒と白」から「白と赤」へと大きく変化します。その象徴といえるのは、1980年に竣工した「倉敷市役所 本庁舎」でしょう。

倉敷紡績所の工場建築を「リノベーション」した観光・文化施設

「倉敷アイビースクエア」は新築された建物ではなく、倉敷紡績所の倉敷本社工場をリノベーションして完成しました。

つまり、新しい施設にするだけでなく、「工場建築を保存」することも目的の一つでした。明治までは代官所だった場所が、それ以後は近代産業の担い手として、倉敷で重要な役割を果たして来たことを後世に伝える必要があったのです。

計画の趣旨は大きく3点だったと言われています。

(1)①倉敷およびその周辺の文化を全国の人びとによりいっそう深く理解していただくと共に

②倉敷の地にふさわしい日本の伝統工芸を、実習を通じて理解していただくことを目的とした、ユニークな宿泊設備と文化施設を実現する(2)文化産業財としても価値の高い旧工場建築と、その周辺のたたずまいをそのまま保存する

(3)急増している倉敷来訪者のニーズにこたえる

この点を踏まえて、倉敷アイビースクエアを見ると大きく3点が気になりました。

解体撤去されたレンガ・石材・瓦などを使った「中庭広場」

異論はあるかもしれませんが、アイビースクエアの象徴といえる設備は「中庭広場」だと筆者は思っています。

普段は誰でも足を運べ、夏場はビアガーデンなどイベント会場としても利用される空間です。「宿泊施設」として考えた場合、宿泊客以外でも利用できるような設備を持っていることには違和感を覚えますが、計画の趣旨を見ると理解できます。

工場の中央部1,400平方mの屋根を撤去してできた広場の舗装には、解体撤去されたレンガ・石材・瓦などが使われており、工場建築の名残を残そうという意志が感じられます。

近代化に寄与した倉敷の誇りとして親しまれた「工場建築を残す」

中庭広場は広い空間のなかに光と風を入れることを目的につくられたそうですが、同時にレンガ造の外周はそのまま残すという方針だったそうです。

工事が始まった1973年当時、長らく休止工場でした。しかし、近代化に寄与した倉敷の誇りとして市民には親しまれていたそうです。そのため、内部は大きく変わっても外観はあまり変えずに改修が進められました。

結果、レンガ造の外周はほぼそのまま残りましたが、時代の流れとともに耐震基準などが現在のものに合わなくなって来ます。

2018年に完成した「アイビーエメラルドホール」の建設時には、上部半分を解体した上で、再生レンガを化粧積み上げして外観は保ちつつ、残した下部にコンクリートで裏打ち補強されるなどの対応が取られました(設計は株式会社浦辺設計が担当)。

このように、現在も「工場建築を残す」ための努力は続いています。

工場建築を1階・2階にわけて客室に

宿泊施設としても特徴があります。

宿泊棟は現在2階建ての建物として利用されていますが、もともとは工場であったため「平屋」でした。客室を1層に設けるには高すぎ、2層にするには低すぎる高さだったそうですが、北側が垂直ではなく、やや水平気味になっている「ノコギリ屋根」と呼ばれる構造が幸いしたそうです。

結果、1階の床を下げ、2階の天井は斜めにすることで、2層分の客室を確保しました。

こうして、紡績工場の構造をそのまま生かしたホテルが誕生しました。

倉敷アイビースクエアの外観・内部をチェック

それでは、建物に着目して倉敷アイビースクエアを見てみましょう。

外観(東側の正門より)

外観(西門より)

広場

アイビー学館

「アイビー学館」は、紡績工場時代の姿がほぼそのまま残っています。

愛美赤煉瓦館

「愛美赤煉瓦館(あいびあかれんがかん)」は国の登録有形文化財に登録されています。一部はかつて「児島虎次郎記念館」として利用されていましたが、現在はおもにイベント会場として利用されています。

ホテル

宿泊棟は2020年に大規模リニューアルしました。掲載している画像は「リニューアル後」のものです。

その他の客室写真は提供いただく予定

アイビーエメラルドホール(2018年竣工)

外壁

おわりに

「倉敷アイビースクエア」は、もともと紡績工場だったものを改修したものであることは知っていましたが、これほど多くのこだわりが詰まっていることは知りませんでした。

江戸時代からの伝統的な木造建築が並ぶ美観地区のすぐ隣にある、レンガ造りで赤色が象徴的な近代建築は一見異質に感じます。しかし、当時の倉敷市民や建築家がこれを残し、街に調和するように努力した結果「倉敷アイビースクエア」ができあがりました。

余談ですが「クラボウの工場跡地」と聞くと、筆者は倉敷駅北口(現在のアリオ倉敷・三井アウトレットパーク 倉敷などがあるエリア)を思い浮かべます。ここにも工場があり、倉敷アイビースクエアと同じくレンガ造りの建物だったのですが、今は無き倉敷チボリ公園の建設が決まり取り壊されました。

当時小学生くらいでしたが、子ども心に「なんで壊すのかな」と思っていました。

時代背景も場所も違うので一概に比較できませんが、「かつて紡績業で栄えた街」として象徴的な建物は倉敷アイビースクエアしかありません。市民としても大切にしながら、このことを伝えていかないといけないと感じました。

建築物としての倉敷アイビースクエアに着目して、ぜひ足を運んでみてください。

取材協力

- 記事監修:株式会社浦辺設計

- 参考書籍:PROCESS Architecture 第31号 倉敷

- 参考書籍:建築家 浦辺鎮太郎の仕事: 倉敷から世界へ、工芸からまちづくりへ

- 撮影:佐々木敏行