2024年度の国民負担率は45.1%にのぼる見通し

物価上昇や円安進行が続く中、社会保険料の負担の増加も軽視できないポイントです。

財務省の資料によると、2024年度の国民負担率は45.1%にのぼる見通しとなっています。

国民負担率とは、所得に対して負担する税金や社会保険料の比率のことです。

国民負担率はおよそ右肩上がりに増加しており、現役世代だけでなく高齢者世帯にも大きな負担となっています。

本記事では、高齢者世帯に課される社会保険料の現状について解説します。

記事の後半では、昨今話題となっている「子育て支援金」の負担の見通しについても解説しますので、ぜひ老後の暮らしを考える際の参考にしてみてください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

後期高齢者医療制度の保険料率が前年比7.7%増加

75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)になると、加入する医療保険が「後期高齢者医療制度」へと切り替わります。

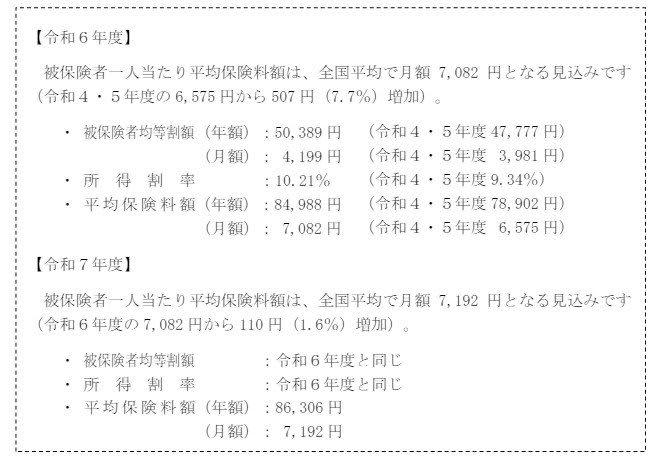

後期高齢者医療制度の保険料は各地域によって異なりますが、2024年度の保険料額は全国平均で月額7082円となる見込みです。

2022~2023年度の全国平均は月額6575円でしたので、今年度の毎月の負担額は507円(+7.7%)も増加することとなります。

さらに、2025年度には全国平均額が月額7192円へと増加する見通しとなっており、今後も医療保険の負担は増加していくことが予想されます。

年間所得420万円以上の高齢者は介護保険料も増加

高齢者世帯で負担が増加しているのは、後期高齢者医療制度だけではありません。

公的年金から原則として特別徴収される介護保険料の負担も、増加しています。

介護保険制度は3年に1度見直しが行われますが、2024年度の改正では年間所得が420万円以上の高齢者を対象に保険料が引き上げられることとなりました。

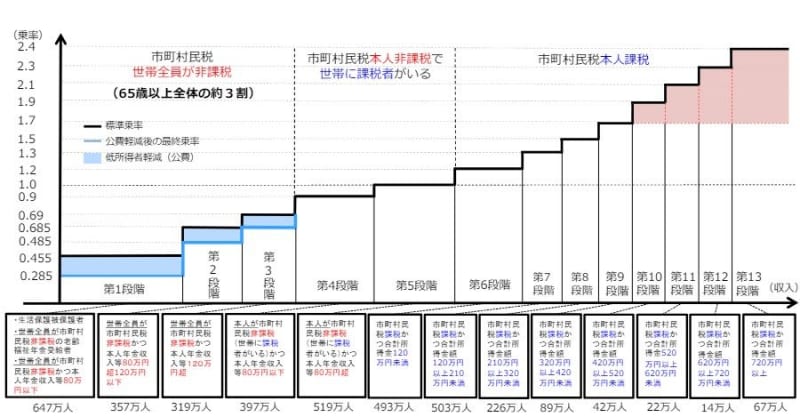

介護保険料は、これまで年間所得に応じて9段階の区分が設けられていましたが、2024年度からは新たに「420万円以上」「520万円以上」「620万円以上」「720万円以上」の4段階が増やされ、全部で13段階の区分が設けられています。

これにより、年間所得が420万円以上ある高齢者は介護保険料の負担が増加することとなりました。

また、最近ニュースで話題となっている「子育て支援金」の負担も気になるポイントです。

具体的にどれくらいの金額が徴収されるのか、次のページで見ていきましょう。

2026年からは子育て支援金の徴収もスタート

現在支払っている社会保険料に加えて、2026年度からは「子育て支援金」の徴収もスタートする見込みです。

子育て支援金とは、子どもの教育や子育て支援サービスを拡充する「子ども・子育て支援制度」の財源として新たに拠出される負担金です。

子育て支援金の徴収は2026年度から始まる予定で、後期高齢者医療制度の加入者は平均月額で200円の負担が見込まれています。

その後、2027年度には250円、2028年度には350円へと段階的に増額されることとなっており、こちらも決して軽視できる負担金額ではありません。

現在は子ども家庭庁による試算額が提示されている段階ですので、実際にどれくらいの負担額となるか、今後の流れに注視しておきましょう。

今後も負担増加が続くことが見込まれる

高齢者世帯の社会保険料負担が増加している主な要因として、少子高齢化が加速していることが挙げられます。

今後も人口減少が見込まれる日本では、社会保険料の負担増加も継続していくことが想定されます。

社会保険料だけでなく所得税や住民税などの税負担も考慮すると、今後ますます公的年金だけに頼って暮らしていくのは難しいかもしれません。

人生100年時代といわれる現在、ゆとりあるセカンドライフを暮らすためには、現役世代のうちからしっかりと資産形成に取り組むことを検討してみましょう。

参考資料

- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

- 厚生労働省「給付と負担について」

- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度における給付と拠出の試算について」