「うちはたいした財産はないから、遺産トラブルなんて関係ないわ」そう、思っていませんか? 何もしないでいると取り返しのつかないことになるかも。遺産相続でもめないためには、今から相続について考え、対処しておきましょう。

\\あなたの声をお待ちしております//

↓↓をクリックしてアンケートへ

【読者アンケート実施中!】ハマっていることも、お悩みごとも、大募集!!

お話を伺ったのは

曽根恵子さん

そね・けいこ●相続実務士。一般社団法人相続実務協会代表理事。㈱夢相続代表取締役。

㈱PHP研究所勤務後、1987年、不動産会社を設立、相続コーディネート業務を開始。日本初の相続実務士として約1万5000件の相続相談に対処。「家族の絆と財産を守るほほえみ相続」をサポート。

『いちばんわかりやすい相続・贈与の本'23~'24版』(成美堂出版)の他、相続関連の著書は78冊を数える。

遺産トラブルは増加中!! 金持ちより庶民のほうが危ない!!

遺産相続の話し合いでもめ、相続人同士が絶縁したり、話し合いができずに分割が進まなかったり……。そんな遺産相続をめぐるトラブルが増えているという。

「特にきょうだい間のトラブルが多いですね。遺産分割の話し合いの席でのたった一言から言い争いになり、感情的ないさかいへと発展し、攻撃し合う。一生許せない、といった状態になることも珍しくありません。『相手を殺したいくらい』とまで言う人もいました」

と、数多くの相続トラブルに接してきた曽根恵子さんは言う。しかも、トラブルは普通の家庭で起きている。

「遺産は5000万円以下の家庭が最も多いんです。財産が自宅と少しの預金くらいの場合、何の準備もないまま相続を迎えるのも理由の一つでしょう。とっくに家督相続(家長が財産を継ぐ)制度はなくなりましたが、少し前までは『結婚して家を出た娘だから財産はいらない』と相続を辞退する人もいれば、『実家は長男が継いで当然』と考える人も少なからずいました。今は多くの人が『子どもたち全員が平等に相続できる』という知識をもっているため、意見が対立しがちなんです」

もちろん、平等を主張すること自体は相続人の当然の権利だが……。

「財産が自宅不動産だけだと平等には分けにくいためもめてしまいます。親からの待遇に差があったと主張し、言い争いになるケースも多い。『子どもの頃からお姉ちゃんとは差があった。お姉ちゃんはいつも上から目線だし、ずっと我慢してきた』など、何十年も前のことをもち出して責め合うのです」

一生、恨みが続くことや病気になることも

きょうだいの中に介護を多く負担した人がいる場合、介護した分「多くもらいたい」と主張する相続人と認めない相続人とがもめやすい。

「相続人同士に経済状況の差があるとトラブルの原因になりやすいですね。経済的に余裕がなければ、少しでも多く欲しくなる。それぞれの配偶者の意向が入ってきて、余計にこじれることも少なくありません。妻から『同居していたのだから多くもらえて当然よ』と言われれば『確かに』と思ったり。たいていは、きょうだいよりも一緒に過ごす身近な人の意見を聞きますから」

相続人同士がぶつかり、解決しない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し出る方法もあるが……。

「調停にもち込むと、ほぼ関係修復は不可能です。解決までに時間がかかりますし、弁護士が間に入るため、自分の言い分が相手にちゃんと伝わっているのかわからず、相当なストレスに。それで、うつになる人、体調を崩す人、病気になる人を何人も見てきました。相続のトラブルはひとごとではなく、防ぐには早めの対策が必要です」

相続で財産がもらえる人って?

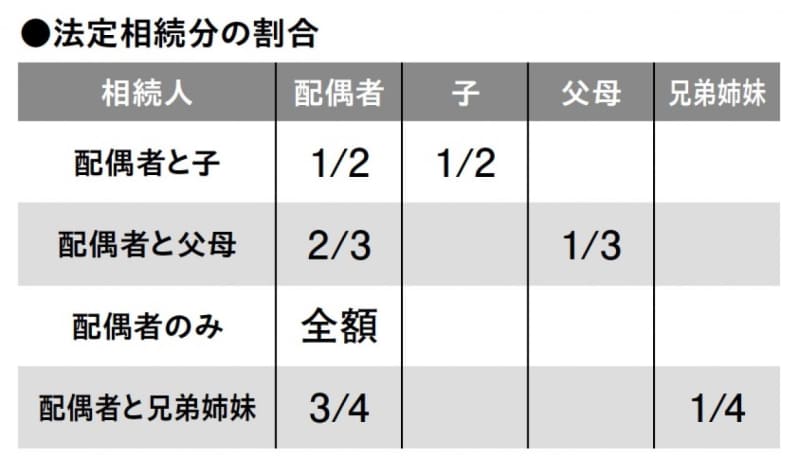

財産がもらえる人(法定相続人)は法律で決まっていて、亡くなった人(被相続人)の配偶者(夫や妻)と血族に限定される。配偶者は常に相続人となる。

血族相続人には順位があり、第1順位は子、孫などで非嫡出子、養子も含まれる。第2順位は父母、祖父母など、第3順位は兄弟姉妹(甥姪)。上位の順位者がいれば下位の順位者は相続人になれない。

たとえば亡くなった人に妻と子がいれば、相続人は妻と子になる。子が亡くなっていても、その子(孫)がいれば代襲相続人として第1順位と見なされる。子がいなければ、妻と亡くなった人の父母が相続人となる。

もめる家庭の共通点

・家族がコミュニケーション不足

・財産の情報共有がされていない

・遺言書がない

・親からの待遇に差があった

・財産が自宅不動産しかない

・介護、親の世話で負担に差がある

相続でもめないために必要なこと

家族が絶縁するなど、最悪の状況に陥ることもある相続問題。誰もが自分のこととして

準備しておく必要がありそうだ。

親が元気なうちに話し合い、一緒に準備を

遺産相続でもめないためには、まず家族でコミュニケーションをしっかりとることが大事、と曽根さん。

「親が元気なうちに相続人に誰がいるのか、親の財産にはどんなものがどれだけあるのかを確認して、家族全員で情報を共有します。そのうえで、親が住んでいる家はどうするか、誰も住まなくなったら売っていいか、子どもに引き継いでもらいたいのなら、どういう方法であれば、きょうだいみんなが納得できるかなど、話しましょう」

財産について、なかなか親に言い出せないという人も多いが、最近は終活や生前整理がブーム。雑誌の特集などを見せて、「何もしないとトラブルのもとになるよ」「うちもそろそろ」と声をかけてみよう。

「相続人と財産を一覧にすれば、相続税がかかるかどうかもわかります。相続税がかかりそうであれば対策ができます。相続が始まってからの手続きもラクになります。あとあと、相続手続きをする際の代表者も、決めておきましょう」

相続人の間で争いが起こらないような財産の分け方を考えたら、次は「遺言書」を用意する。

「親は遺言書で自分の意思をはっきりさせておきましょう。遺言書は相続人が迷わず争わないための羅針盤です。遺言書には財産分与だけでなく、感謝の気持ちや、どういう思いで財産の分け方を決めたのかもつづっておきます。自筆証書遺言でもいいのですが、公正証書遺言にしておくと裁判所の検認の手続きもいりません。作成したら遺言書を作ったことと、その内容を子(相続人)全員に伝えます。公正証書遺言は手元にある正本を見せてもいいですね。オープンにしておくのが大事です」

マチュア世代は親の相続を経験し、自分の相続も考え始める時期。

「相続は家族の絆を強める機会にもなれば、分割でもめ一生絶縁するきっかけにもなります。トラブルが起こったら、もう元には戻れません。誰もが何かしら準備をしておかないといけない時代です」

相続を円満に乗り切るポイント

・親子で相続人と財産の確認をしておく

・親子で話し合い相続の準備をしておく

・遺言書を作り、内容を子に知らせておく

※この記事は「ゆうゆう」2024年6月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

取材・文/田﨑佳子