SNSの投稿や広告をきっかけに投資名目で金をだまし取られる被害が県内で相次いで確認されています。

先月下旬には潟上市に住む70代の女性が現金およそ6500万円を騙し取られる被害が明らかとなりました。

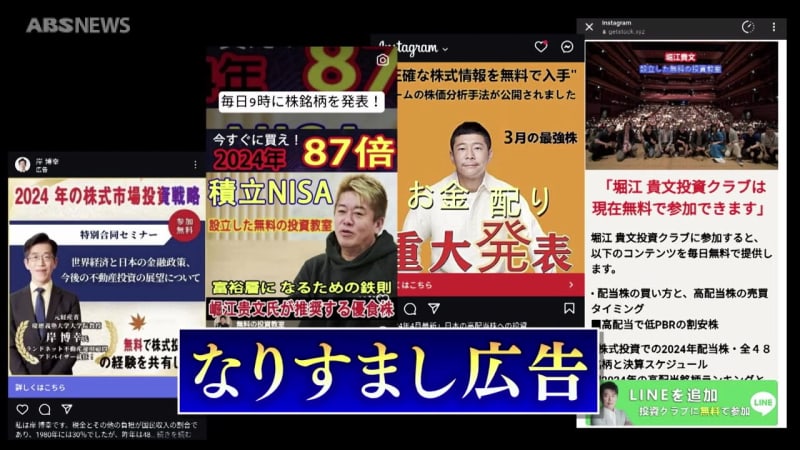

きっかけとなったのは著名人をかたる広告でした。

なぜ騙されてしまうのか?

広告から誘導される通信アプリのグループに登録すると、次々と儲かっているといったメッセージが届きました。

♢♢♢♢

著名な経済アナリストや実業家の、名前や写真を無断で使用したSNSの広告をきっかけに、被害者を無料通信アプリ「LINE」に誘導して金をだまし取る『SNS型投資詐欺』の被害が全国で相次いでいます。

県内でも被害が急増していて今年は先月末までの4か月間であわせて11件、被害額は1億4000万円あまりに上っています。

誘導されたラインではどのようなやりとりがされているのか?実際に登録してみると・・・。

川口大介記者

「毎日数十件のメッセージが届いています。内容は"自分は投資で儲けることができた"といったものが多く、著名人のアシスタントと名乗る人物からは投資を誘うメッセージが届いています」

被害の入口となっているなりすまし広告の多くはSNSのフェイスブックやインスタグラムに掲載されています。

こうした手口について特殊詐欺に詳しい心理学の専門家は「だます側と被害者側が容易に接触できることから、警戒していたとしても騙されてしまうケースがある」と指摘します。

日本大学危機管理学部 木村敦教授

「詐欺の手口というのは、基本的に最初に被害者と加害者が接触をしてから

段階的に関係性を構築し信頼関係を作って、詐欺である可能性に気付かせにくくする、というところになるんですね」

「もしかしたら詐欺かもしれないけど、とりあえずアクセスして話を聞いてみよう。という形で接触をはじめてしまう。そうするとその先の巧妙な手口によって騙されていってしまう。ということにつながりますので、近年の巧妙ななりすまし広告というのは詐欺の入口として非常に脅威だなと感じております」

こうした広告への規制や対策を求める声は日増しに高まっています。

先月、自民党の会合になりすましの被害にあっている実業家2人が参加し、対策を急ぐよう訴えました。

前澤友作さん

「フェイスブックとインスタグラムに僕の写真を使ったなりすまし広告が出続けているので、(提供者である)プラットフォームを規制してくださいと。(フェイスブックを運営する)メタ社になんか言ってくださいと。なりすまし広告を一切排除しませんかという提案をさせていただきました」

堀江貴文さん

「実際どんな事例があるのか、ディープフェイク(人工知能を用いた偽)の動画とか僕がしゃべっている(偽の)動画とかも最近でてきているので」

「それで騙されている人がいるということは、広告規制しないと騙されちゃうということじゃないですか」

政府・与党は運営会社に、なりすまし広告への対応策を求めるとともに、法規制も視野に入れ対策を進める方針です。

日本大学の木村敦教授も被害を出さないためにはその入口となる広告の規制が必要だと指摘します。

日本大学危機管理学部 木村敦教授

「被害者側と加害者側が接触しないような工夫というものが、対策として大事になってきます。いまSNS上の(なりすまし)広告も非常に巧妙で、一般の方がそれを詐欺と見分けることは非常に難しいですので、プラットフォーム側(運営事業者)などが加害者と被害者の接点をさけるような、そういった対策は当然大事になってくると思います」

県内ではこのほか、恋愛感情や親近感を抱かせて金をだまし取る「ロマンス詐欺」の被害も相次いでいます。

SNS型投資詐欺とロマンス詐欺は、被害額が大きくなるのが特徴で県警察本部が強く注意を呼びかけています。