群馬県立自然史博物館(富岡市)は16日、安中市と栃木県で発見されたイルカの頭部の化石について、ヨウスコウカワイルカ科の新属新種だったと発表した。安中の化石は地層の年代から同科の化石としては世界最古の約1100万年前のものという。これまで最も古かった米カリフォルニア州の化石より100万年以上古いため、同館は同科がアジア起源の可能性もあると指摘。研究成果を「起源や進化を考える上で重要」としている。

同館によると、安中の化石はアマチュア収集家の中島一さん(72)=同市=が1999年に碓氷川で発見し、2002年に同館に寄贈した。栃木の化石は約850万~1000万年前のものとみられ、12年に当時中学生だった浜田幸典さんが見つけた。現在は同県立博物館(宇都宮市)に収蔵されている。

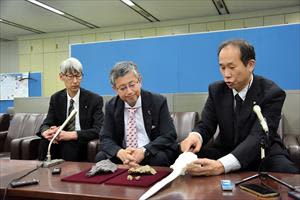

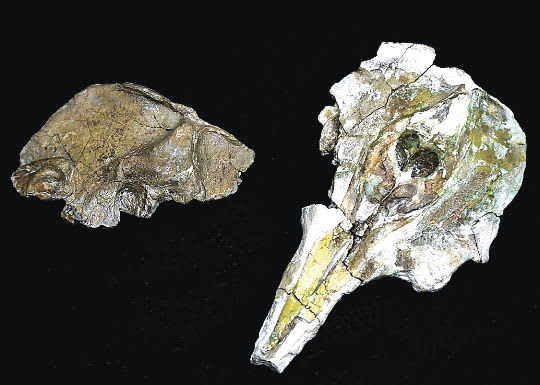

県立自然史博物館学芸員の木村敏之さん、名誉館長の長谷川善和さんが、栃木県立博物館の協力を得て調査したところ①くちばしの骨の付け根がくびれ、前頭骨が上に盛り上がっている②鼻近くの骨のくぼみが他の仲間に比べて顕著に小さい―といった特徴から二つとも同じ新属新種と判明。「エオリポテス ジャポニクス」と命名した。

同科は一般的なイルカと異なり、淡水環境に生息するのが特徴。好奇心旺盛な一部が海から川に移って分布を広げる珍しい進化をしたという。現生種は中国・揚子江で生息していたが、個体数が減少し06年の調査で絶滅が確認された。

これまで化石として残っているのは、米国とメキシコで発見された「パラポントポリア属」だけだったため、北米から中国に広がったとの見方が強かったという。県庁で16日に記者会見した木村さんは今回の研究成果に基づき「アジア起源で世界に広がった可能性も考えられ、これまでとは異なる進化のストーリーを示唆している」と指摘した。

県立自然史博物館特別館長の真鍋真さんは「(海から川に移る)進化や大転換のきっかけが群馬県や日本で起きていた可能性を示している化石だ」と話した。

本県で新属新種のクジラ・イルカ化石が見つかるのは4例目。中島さんは「発見時にはこれまで見つけた化石とはちょっと特徴が違うなと思ったが、まさか新属新種になるとは」とのコメントを寄せた。

研究成果は3月20日に出版された日本古生物学会の学術雑誌「パレオントロジカル・リサーチ」に掲載された。同館は18日~6月30日、栃木県立博物館は18日~11月4日に、それぞれ化石を特別展示する。