スマホの文字入力、みなさんはどうしているだろうか。「もちろんフリック入力が最速ですよね!」という人にとっては意外に思われるだろうが、実はフリック入力をしている人は全体の50%以下だ(2023年スマホ利用者行動調査 NTTドコモ モバイル社会研究所)。「フリック入力」というのは、ご存じの通りスマホの「あ・か・さ・た・な…」のキーをタップしたまま指を滑らせることで、スピーディーに文字を選択する入力方法だ。

一番よく使っているのは15歳~24歳の女性でも47%

一番よく使っているのは15歳~24歳の女性で47%。それ以外は30%前後で、40~50代が20%、60歳以上%10%以下だ。

フリック入力を使っていないなら、何を使っているのだろうか。これについては調査データが見つからなかったので想像するしかないが、多いのはガラケー打ちだろうか。

ガラケー打ちとは、「おはよう」と入力する時に、「あ」を5回、「は」を1回、「や」を2回、「あ」を3回タップする、という、懐かしの入力方法。今でも、ものすごいスピードで液晶画面を連打している人を電車内などでよく見かける。

「いやいや、音声入力でしょう!」と思うだろうか。これについては、「使ったことがある」が60%を越えるものの、常用している人が20%以下らしい(モバイル&ソーシャルメディア月次定点調査 2019年1月度 ジャストシステム)。

ちょっと古い話で恐縮だが、ドラマ『ツインピークス』で主人公のFBI捜査官がマイクロカセット(!)レコーダーで記録をしていたように、欧米人は音声で記録をすることに抵抗がない。ところが、シャイな日本人は相手もいないのに喋るのが苦手のようだ。

それに、音声入力は使う場所を選ぶことが多い。静かな図書館はもちろん、ザワザワしているカフェであっても1人でいる時にスマホに向かって喋るのはかなり恥ずかしい。

しかし、声に出して言葉を入力することには、実はメリットも多い。そのため、声が出せるシチュエーションでは「音声入力をしてみようではないか」というのが今回のテーマである。

声に出して言葉を入力するメリットとは?

「音声入力」といっても、外国人がよく使う「ボイスメール」のことではない。あれは、日本でいうところの留守番電話メッセージと同じで、声でメッセージを届けるものだ。

今回のお話は、「声で文字を入力する」という意味での音声入力。メッセージを届けるだけならボイスメールが最速だが、文字で記録したいシーンはたくさんあるのだ。

ということで、音声による文字入力の最大のメリットは「スピード」。1分間に話せる文字数は、書き手が速記者でもない限り、書く文字数よりも確実に多いだろう。アイデアを思いついた瞬間に記録するならスマホのボイスメモが最速だ。

しかし、日本人は音声入力に慣れていないので、言葉で文章を入力しようとした時、予想外に思考を文章化するのが難しいことに気づくだろう。超整理術で有名な野口悠紀雄先生は、「音声入力を用いているうちに気づいたのは、思考の訓練になる」と説明している。これは、声に出して文字を入力しようとすれば、発声する前に思考を整理する必要があるということ。音声入力は、論理的思考のトレーニングにもなるわけだ。

声に出すことで、記憶力が高まるというメリットもある。人間が何かを記憶する時には、「海馬」という部位が働くのだが、この海馬に情報を送り込む感覚器官が多いほど、記憶の定着は高まる。

発声するとその声を耳から聞く。さらにそれが文字化されて目からも情報が入力される。スケジュールやリマインダを音声入力すれば、記憶にも定着しやすいのだ。

文章入力とは少し違う話になるが、文章を読む時に黙読するよりも音読する方が脳が活性化するというデータもある。音読をすると、「読む」ための脳と、自分の声を「聴く」脳が同時に働くので、複雑な処理が必要になり、脳が鍛えられるのだ。

声を出すことで認知症予防にもなる。発声すると血流が良くなる。声を出すのは喉からだから、脳に近い場所で血流が促進される。これが認知症予防にも良いらしい。

音声入力、そして声を出すことには、たくさんのメリットがあることが分かってもらえただろうか。このうち一つでも「それはいいね!」と思うことがあったなら、頑張って音声入力にチャレンジしてみよう。

音声入力を試してほしいおすすめの活用法5選

スマホには、基本機能として音声入力が搭載されているので、特定のアプリに限定することなく、さまざまなシーンで文字を音声入力できる。なので慣れてくれば、どんな作業も音声で入力したくなる。そこで、特におすすめしたい五つの活用シーンを紹介する。

アイデアメモ

「チャンスの神様は前髪をつかめ」という欧州のことわざがある。チャンスの神様には前髪しかないので、通り過ぎたらもう捕まえられない、というような意味であるが、これは「アイデア」にもいえる。

良いアイデアは突然ひらめくもの。だが、思いついたときに素早く記録しないと、一瞬のうちに忘れてしまうことが多い。だから、そのアイデアを逃さないためには、音声入力で記録するのが一番だ。

iPhoneにはアップル製の「ボイスメモ」というアプリがあるので、これを使ってもいいのだが、このボイスメモアプリは、その名の通り、声を録音するだけのものなので、それが何のメモなのかは音声を聞いてみないと分からない。そこで、おすすめしたいのが「Just Press Record」というアプリだ。

ボイスレコーダーアプリなのだが、録音したデータを自動的にテキストに変換してくれるのが素晴らしい。遅延型の音声入力アプリだ。入力したデータごとに、録音内容の冒頭の部分がテキストで表示されるので、一目で何のメモなのかが分かる。

テキスト部分だけをメモやリマインダなどのアプリに渡すこともできるので、アイデアだけでなく記録しておきたいことやタスクなども一旦はJust Press Recordに音声入力しておいて、後からメモアプリ、リマインダアプリへと振り分けてもいいだろう。

リマインダ

「やりたいこと」や「やるべきこと」、タスクをアップル製の「リマインダ」アプリで管理している人なら、直接リマインダアプリに記録するのがおすすめだ。しかし、リマインダアプリを起動して、タスク追加ボタンを押して、というのは面倒だ。

そこで、Siriを使う。Siriは音声コマンドとして、ちょっと間抜けたところがあるので使いづらいのだが、リマインダを追加する時には役に立つ。

使い方は簡単。「Hey Siri、○○○〇(タスクの内容)、とリマインドして」といえば、リマインダアプリのInboxに追加してくれる。あとは、時間がある時にInboxを整理すればOKだ。

読書ノート

本を読むのは人類の幸せの一つだと筆者は思っている。なので、いろんな本を読むのだが、ノウハウ本やビジネス書は漫然と読んでいては内容が身につかないので、重要だと思ったところはメモしておきたい。しかし、本を読んでいるということは、本を持っているので手が塞がっている。

そんな時こそ、音声入力が最適だ。記録するアプリは何でもいいので、スマホを手元に置いて、これはという部分を「読みながら」音声入力する。引用する箇所が多いほど、音声入力のありがたみを感じる。

図書館のような音声入力ができないような場所では、読書メモに要点を書き出しておく。その時にはページナンバーも併記しておこう。

音声入力ができる場所に移動してから、メモの要点を読み上げてもいいし、指定のページを開いて引用部分を音読しながら音声入力してもいい。本の内容がより強力に記憶できるはずだ。

MindMap

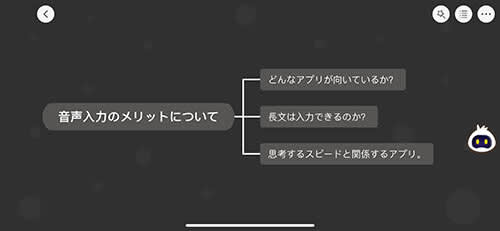

企画を考えたり、文章の構成を考えたり、やるべきことを整理したり、といろんな用途に使えるのがMindMapだ。筆者は「GitMind」というアプリを愛用しているが、他にもたくさんのMindMapアプリがリリースされているので、気に入ったものをぜひ使ってみてほしい。

MindMapは何かを考えるためのツールなので、「MindMapでの作業=頭を使う作業」でもある。思考のスピードで文章を入力でき、しかも脳を活性化させる音声入力はとても相性が良いのだ。

さらに、ハンズフリーで使えるという点もMindMap向きである。例えば何かの記事を書く時には、その記事のための資料をいくつも用意するだろう。その資料をチェックしながら作業するので、手は資料で塞がっている場合もある。音声入力なら、資料を手に持ったまま、構成案を文書入力することが可能だ。

やるべきことをまとめる時にも音声入力は便利だ。タスクを考えてる時は、カレンダーや付箋、会議の資料などを参照しながらの場合が多い。文章構成案作成と同じく、そういった資料をチェックしながら、音声でどんどんとタスクを入力していくと、脳がクリアになっていく感じがするのだ。

やるべきことは、作業中の案件と全く関係ないことを閃くことも多いが、音声入力ならそういった突拍子もない閃きもスピーディーに対処できる。

ChatGPT

話題の生成系AI「ChatGPT」の操作も音声入力向きだ。ChatGPTは「Chat」という名前がついている通り、おしゃべりするようにAIを活用するツールだ。何かを調べさせたり、アイデアを作らせたりする時、プロンプトと呼ばれる指示文を入力するのだが、音声入力すると、まるで優秀な秘書やコンサルタントと会話するように作業を進めていける。

例えばこんな感じだ。

まさに、秘書とやりとりしているみたいで、ちょっと楽しくなること請け合いだ。

まとめ

音声入力は、場所や周りの環境を選ぶというデメリットはあるが、使える場所なら確実にスピーディーな文字入力が可能だ。その上、記憶の定着が強まったり、脳を活性化できたり、論理的思考が高まったりと、メリットの方が多い。最初はちょっと気恥ずかしいかもしれないが、慣れると病みつきになると思う。

どうしても、スマホに向かって喋るのが気恥ずかしいのであれば、「Cotomo」というAIアプリをおすすめする。

音声入力をするアプリではないのだが、CotomoというAIキャラクターと会話が楽しめる。このCotomoの話し方が、異様なほどに自然なので、思わず喋ってしまうのだ。

Cotomoと話していれば、きっと自然にスマホに話しかけられるようになるはずだ。(3Dデザイナーズスクール https://3dschool.jp/ 学長・西脇 功)

■

Profile

西脇 功

3Dデザイナーズスクール(https://3dschool.jp/)学長。製薬会社勤務を経て、1987年にApple社のMacintoshに出会いコンピュータ業界へと転進。IT系企業数社でコンテンツマーケティング、広報・宣伝のプロとして活動。製品導入事例の執筆、オウンドメディアのWebサイト立ち上げからコンテンツ作成までを一人で担当。2020年独立し、合同会社「天使の時間」を設立。3DCGソフト活用のためのオンラインスクール運営や、Webメディアへの記事執筆を行っている。