ソニーは、新フラグシップスマートフォン「Xperia 1 VI」を6月21日より順次発売する。本日5月17日、発売に先駆けメディア向け説明会を開催した。

■4K解像度のオミットは「体験価値の向上」。Xperia 1 VIが重きを置くポイントとは

Xperia 1 VIは、同社のフラグシップスマートフォンのXperia 1シリーズの最新モデル。7.1倍の光学ズームを実現したカメラ部や、搭載スピーカーの強化、シリーズ最長のバッテリー寿命など多くの進化点を備えるが、本モデルについて真っ先に目が行くポイントはディスプレイ部の刷新だろう。

本モデルでは、2019年に発売された初代Xperia 1より対応してきた4K解像度のサポートをオミットし、フルHD+(2340×1080)に変更。これに伴いアスペクト比についても縦長の21:9から19.5:9へと変更するといった大胆な措置がとられている。この刷新については「コンテンツトレンドに合わせた選択」と説明されている。

“スペックファースト”としていたXperia 1シリーズにおいて、この変更はともすれば「方針の変更」とも受け取られかねない要素であり、タッチ&トライに先駆けて行われた質疑応答でも上記に関する質問が多く寄せられた。

登壇していたソニー(株) モバイルコミュニケーションズ事業部の大島氏は、Xperia 1 VIの仕様最終決定に至るまでに「様々なオプションを考慮していた」と前置きしつつ「シリーズユーザーへの体験価値の向上」を軸に、特に注力したポイントとして上記したバッテリーライフの向上だとコメント。そこを突き詰めた仕様を固めていく上で今回のディスプレイ変更という決断に至ったという。

■進化した撮影体験。強化されたカメラ機能をチェック

メインカメラはXperia 1 V同様に3眼構成を採用。1200万画素の16mm超広角レンズ、24mm/48mm広角レンズ、1200万画素の望遠レンズを備える。こちらの構成だけ見ると前モデルから据え置くといったところだが、実は望遠性能が強化されているのだ。

前モデルではズーム域が85-125mmだったが、Xperia 1 VI では85-170mm、倍率でいうと最大5.2倍から7.1倍へと強化。より鮮明な写真撮影を行えるように。強化された光学性能により、被写体に接近して大きく写せる“テレマクロ”撮影に対応した。

スマートフォンでの接写といえば、「スマホ自体を被写体に限りなく近づけて撮影する」というのがセオリーだが、光源によってはその被写体にスマホの影が落ち、美麗な写真が撮影できないといった問題を抱える。だが、本モデルに備えられた“テレマクロ”撮影機能を用いることで、被写体から4cm離れるだけで肉眼では捉えられないような精緻な写真を撮影可能だとしている。

本機能は、複数に分かれていたカメラアプリを統合した標準カメラアプリの最下部メニューをスワイプし「その他」をタップし、「テレマクロ」を選択することで使用可能。画面上のスライダーを調整することでピントの合焦を行える。撮影モードの性質上、撮影時にピント合焦範囲を黄色く表示するサポート機能「Peaking」機能も備えている。

また強化された光学機能により、望遠による圧縮効果で背景を含めたポートレート撮影までスマートフォンのみで完結させるのも本モデルのすごみ。上記した“テレマクロ”撮影を実現したレンズ設計により、16mm、24mm、48mm、そして85 - 170mmを光学的焦点距離で撮影でき、その他のモデルではデジタルズーム処理で甘くなるようなシチュエーションでも解像度の高い写真撮影が行えると同社スタッフは力を込めた。

■動画再生時で2倍以上。ディスプレイ設計とバッテリーライフの関係性

前段でも触れたように、4K解像度のオミットという要素とトレードオフする形で大きく伸長したバッテリーライフ。搭載バッテリーの容量についても5,000mAhと数値は据え置き。だが、動画再生時の比較では前モデルXperia 1 Vでは約17時間のところ、Xperia 1 VIでは最長約36時間を実現している。

4K解像度のオミットが、何故バッテリーライフの向上に至ったかということについては「可変リフレッシュレート」技術の採用にあると同社スタッフが説明。前モデルではリフレッシュレートが60Hz、もしくは120Hzの固定となっており、前者の場合は画面描画の都合1秒間に60回の切替を実施。後者の場合は1秒間に120回もの切替を行っている都合、バッテリー消耗も高くなってしまうといったところだ。

4KをオミットしたXperia 1 VIではLTPO有機ELディスプレイを初採用したことで、1-120Hzまでの可変リフレッシュレートに対応し、表示コンテンツによって切替頻度をコントロールできるように。駆動の効率化によってバッテリーライフの伸長に繋がったとのことだ。

ディスプレイ以外においても搭載SoCと、Snapdragon 8 Gen 3とXperia 1 VIとのすり合わせを実施。電源効率化についてはどのモデルでも行われているが、ディスプレイの変更に伴い、より高度なチューニングを要したと説明してくれた。

■スピーカーだけでなく有線再生も強化。UIのシンプル化も

オーディオ性能についても前モデルからの強化が図られている。搭載される「フルステージステレオスピーカー」のドライバーユニットを刷新。大音量や低音域再生時に発生する大振幅時の歪みを低減することでクリアなサウンドの再生につなげたと説明する。

サウンドチューニングについてもユニットの刷新に伴って、その性能を引き出すような調整を行ったとしており、低音域、高音域のレスポンスを向上させてワイドレンジなサウンド表現を実現したとのこと。

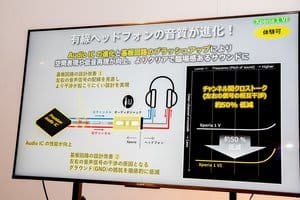

搭載される3.5mmジャックを用いた有線再生についてもクオリティアップを追求。搭載されるDAコンバーター、ヘッドホンアンプの性能向上のほか、ICからオーディオジャックまでの基板上のパターンデザインを信号の干渉を低減させるレイアウトに変更。グランドを強化することで、チャンネルクロストークの干渉を約半減できたという。

また音楽再生時のUIについてもシンプル化を図りユーザビリティに配慮。前モデルではDolby Sound/360 Reality Audio/DSEE Ultimateなど、各フォーマット・機能ごとに選択可能だったが、「おすすめ」「音質重視」「立体音響」など、分かりやすい名称に変更。

たとえば「立体音響」選択時は、ステレオ音源も立体的な補正を掛けつつ、Dolby Sound/360 Reality Audioといったネイティブ音源を再生時にはそれぞれのフォーマットでデコードを行うといった処理が行われる。