投資家の先輩へのインタビュー、今回は「蕪うまい」さんにお聞きしたいと思います!

現在の資産は「億り人に満たないくらい」という事ですが、どのように資産形成されてきたのか、詳しくお聞きしたいと思います。

━ 蕪うまいさん(以下蕪うまい)が投資を始めたきっかけと、初めて投資を行った銘柄について教えてください。

蕪うまい:最初に入った会社で従業員持株会(従業員持株会:従業員が自社株の取得にあたり、会社が自動的に給与から拠出金を控除したり、奨励金を支給したりして、従業員の自社株取得をしやすくする制度。定期的に自動で購入される)があったので入社後すぐに投資開始、といった形です。なので初めて買った銘柄も、当時の自社株という事になります。

入社後数年目、タイミング的にはサブプライムショック(アメリカで起きた世界的金融危機「リーマンショック」の引き金になった金融危機)の起きる直前くらいで、当時持っていた自社株の大半を売却しました。

ー売却したのは、何か明確な理由があったのですか?

蕪うまい:それまでにもちょこちょこと、生活費に充てる分を少額だけ売却する事はあったのですが、全て売却した理由としては、資産が自社株に偏り過ぎてしまうからです。これが少額であればさほど問題にはならないのですが、資産額が増えてだんだん扱う金額が大きくなってくると、自分の資産が100%自社の株価に左右されるものになってしまうので、そこに危なさを感じたからです。

売却益は300万ほどになりましたが、直後のサブプライムショックの際にFXで吹っ飛んでしまいました。

ーなんと……!調べたところ、サブプライムショックのあった2007年8月は、一週間でドル円は約10円、ポンド円はなんと20円も下落したというので、恐ろしい為替相場ですね。その後、蕪うまいさんの投資スタイルは変化されたのでしょうか?

蕪うまい:はい。FXの失敗経験から、信用取引(FXなどでよく使われる取引手法。証券会社からお金、または債権を借りて取引をすること。手持ち資金以上の取引ができる)は合わないなと感じたので、それ以降信用取引には手を出さなくなりました。

その後、国内の個別株で、単純に株主優待が気になる銘柄を買っていました。しかし、自力で会社の成長指標を読み切れたわけでもなく、更に当時は今のように配当金をしっかりと乗せてくれる企業も少なかったのもあり、運用成績は決して良いものではなかったです……

ー失敗も多く経験されたんですね……。そこから、現在に至るまでどのように資産形成されたのでしょうか。

蕪うまい:まず、決算報告書と、それに付随する決算資料から情報収集をしました。

決算報告書のPBR(株価純資産倍率)は1倍以下の割安なものを、PER(株価収益率)は10倍までの同じく割安なもの、自己資本比率は50%以上で、というのを基本方針としています。

※一般的に、

PBR(株価純資産倍率):1倍以下が割安、1倍が適切な株価水準、2倍以上が割高

PER(株価収益率):10倍以下が割安、15倍程度が適切、30倍以上が割高

といわれている。

蕪うまい:これに当てはまらない株を買いたい時には、その銘柄への投入資金を適宜減らして購入する、といった感じにしています。買わない!という訳ではなく投入金額を減らしつつポジションには入る感じです。

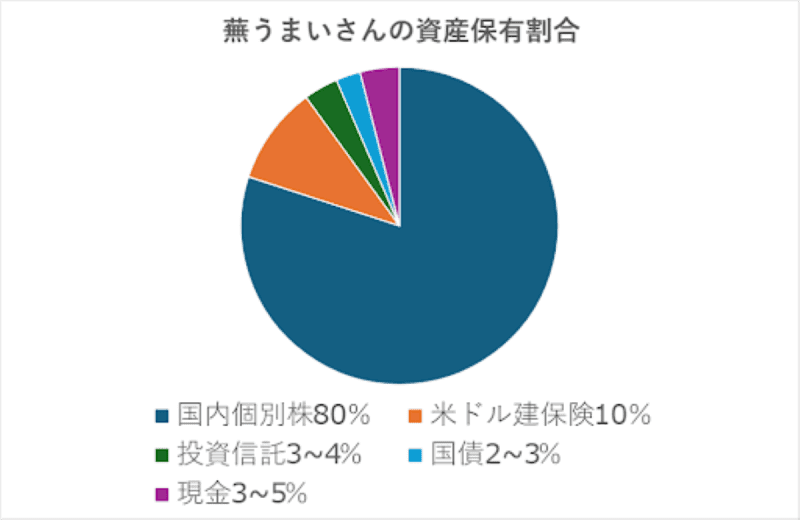

ーそうすると、蕪うまいさんの資産保有割合としては国内個別株が多くなってくるんでしょうか。

蕪うまい:そうですね。国内個別株がだいたい80%くらい、貯蓄タイプの米ドル建保険が10%、残りの10%のうち投資信託(オールカントリー)が3~4%、国債が2~3%、残りの3~5%ほどが現金です。基本的にほとんどが国内個別株を現物で保有しています。

蕪うまい:現金については何万円確保しておく、何%を現金で保有しておく、というように明確に決めているわけではなく、国内個別株を利確して別の銘柄に突っ込む先が無い場合に現金のまま持っているだけなので、国内個別株との線引きが非常に曖昧になっていまして……結果として、だいたいサラリーマンの平均年収くらいの現金が預金口座にはあります。

メインとなる国内個別株においては、常時監視するのは10銘柄までと決めているので、平均的には1銘柄でポートフォリオの10%弱ぐらいになるのが、自分的に一番しっくりきますね。

━ その国内個別株というのは、長期で保有されるんでしょうか?それとも短期売買を繰り返すような感じですか?

蕪うまい:長期か短期売買かでいうと長期になります。株価が購入時より倍に上がったら半分くらい利確して、元本回収しておくことが多いです。残り半分は完全に利益になるので、ゆるく構えて保持しています。

チャートを見て、天井を明らかにつけたと判断してそこから20%下がったら売却する、という動きをしたり、その銘柄を全て売却してもっと面白そうな銘柄に乗り換える、という動きをすることも多いですね。

安くなりすぎたら損切り、高くなりすぎても自身のポートフォリオのバランスを考えて一部利確するようにしています。

━ポートフォリオのバランスを考えて損切りや利確をしていく、というのは、何か参考にしている手法や考え方に則って行っている、ということでしょうか……?

蕪うまい:私の場合はISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の考え方を取り入れています。ISO27001におけるリスク評価は一般的に、主に①セキュリティリスクをリストアップし、②リストアップしたリスクにリスク評価額をつけ、③評価額の強いものや、影響が大きいものから対処する、といった流れになります。

なお、ここのリスク評価額というのは、

「リスクの発生する確率」×「リスクが発生した時の損害額」

で算出されます。

例えば、

①1年保持してリスク発生率1%、1万円の損失額なら

0.01×10,000=100

リスク評価額は100円

②1年保持してリスク発生率0.1%、1000万円の損失額なら、

0.001×10,000,000=10,000円

リスク評価額は1万円

というようになります。②の方がリスク評価額が高いですね。

リスクを下げる場合、方式的にリスク低減(リスクの発生する確率や発生した時の損害額を少なく変更するなど)したり、保険に入ることでリスクをそもそも移転させたり、といったことをします。

この考え方を投資活動に応用した場合、

「株価が割高すぎるな、」「今後の成長が見込みにくいな、」「この経営戦略ではたしてうまくいくのかな?」「この会社借金が多いな、」というような、株価が上がるよりも下がる確率が高そうな(リスクの高そうな)銘柄に対して、投入額を減らす事で、バランスがより取れるようになる、ということです。

決算報告書のPBR1倍以下、PER10倍以下、自己資本比率50%以上、という基本方針に沿わない銘柄に対して、投入金額を適宜減らしてリスク調整をする、というのはこの考え方から来ています。

それぞれの銘柄で取れる、取っていいと自分が判断できるリスク評価額を決めて、その枠内で投資をするようにしています。

━リスクコントロールの考え方はそこから来ているものなんですね。

蕪うまい:はい。あとは数字的なものではないのですが、一番大事にしているのが「自分が共感できる経営方針の会社に投資して応援する」という点です。

会社ってそれぞれ100社あれば100通りの文化や文脈があって、確かに決算などで数字は見えるのですが、その数字を動かしているのは結局「人」なので、ここの人的部分(会社の経営方針であったり理念であるもの)はしっかり見ていくと決めており、そういった倫理観は大事にしたいなと思っています。

ーその倫理観という点について、具体的にはどういった感じになるのか教えていただいてもよろしいでしょうか?

蕪うまい:世の中の道理と明らかに合っていない運営・経営をしたとしても、10年、20年と長期的なスパンで見ると長続きはしないはずだと考えています。なので、ニュースになるような大きな問題が起きていて、それが抜本的に改善されそうにないな……と感じた会社の株はついつい避けてしまいます。

具体的な例をあげるのは難しいのですが、店舗の前に除草剤を撒いてしまう会社や、SNSで欠陥を指摘されて法的処置に出ちゃうような会社などは、世の中の道理に合っていないなと感じて共感できないので、個人的には買えないですね……。

ー少し前にネットやニュースで話題になっていましたね……。ちなみに蕪うまいさんが定めている目標利回りは何パーセントですか?

蕪うまい:目標利回りは意図的に定めてしまうと、ポートフォリオがいびつになってしまうので定めていませんが、過去実績をみると5~10%ぐらいになります。今年の含み益や昨年の売却益・配当益でいうなら、

今年の含み益:1200万(4月時点)

昨年の売却益+配当益:800万

という感じでした。

含み益が出たからといってすぐに全額売却するという訳ではなく、ポートフォリオのバランスを考えて、高くなりすぎたら一部売却する、という基本スタンスは変わりません。

━ なるほど、ありがとうございます。ここで、蕪うまいさんのオススメ優待銘柄などお聞きしたいです!

蕪うまい:オススメとしては、キノコのCMで有名な(株)雪国まいたけ(1375)、ホクト(株)(1379)は自社製品セットが貰えます。菌活に最適です。

ファッション関係ではGLOBAL WORKを良く買うので(株)アダストリア(2685)を持っています。優待券が貰えますね。

不二製油グループ本社(株)(2607)はチョコレート目当てで株価が下がったときに買いましたが、経営状態も良かったのでそのまま保有しています。

あとはクオカードを株主優待でいただける銘柄をいくつか保有していますが、クオカードは腐らないので良いですね。色々あるので自分好みのものを探してみて下さい。

以前保有していたJT(2914)は、2022年12月権利分までで株主優待が廃止されてしまい、あわせて売却しました……。

ーありがとうございます。優待廃止はちょっと悲しいですね(泣) 今後について、蕪うまいさんはこれからどういった目標を立てていますか?

蕪うまい:資産何億到達したい!というような金額目標が実はなくて、投資活動を通して豊かな見識が得られればいいなあ、という願望はあります。

目標というより改善したいと思う所はあって、昔からの投資のセオリーでは①株などの債権に3分の1、②不動産に3分の1、③換金性の高い金(ゴールド)や現金預金を3分の1、というように均等にばらして資産構築するのが良い、とされていまして。これには非常に理解できるのですが、少子高齢化がすすんでいて不動産は大丈夫なのか、そもそも金などは既に高い価格をつけていて買いづらいなど、投資する際の不安要素や参入障壁が頭にちらついてしまい、結局株が資産割合の重心に乗り過ぎているというのは自覚があります。

今後はこの株式投資に偏り過ぎたところを、もうちょっとバランスよく資産構築していきたいなあと思います。

ーバランスの良い資産構築、ですね。ちなみに投資以外で何か目標はありますか?

蕪うまい:不摂生がたたって、体重が増えすぎてしまったので痩せたいです。

ー私も全く同じです……改めて、私のような投資初心者の方々へアドバイスを頂きたいです!

蕪うまい:投資って、100人いたら100通りのやり方ができるものなので、自分の心に刺さるものをうまく集めて、自分なりの戦略を立てて貰えればいいのかなと思います。

最近のニュースで出てきた「新NISA損切り民」というワードも話題になりましたが、投資活動は長い目で見て、ゆっくりと数年以上の長期で取り組んでほしいなあとは思います。

身銭を切って学ぶところに、個別株投資の最大の妙味があると思っています。金額の大小ではなく、真剣に企業の経営や業務についてひたすら考える事で、社会人としての経済・金融リテラシーが相当に伸びると思っています。リテラシーが伸びると結果はついてきますので、焦らず、じっくり長期的に取り組んでほしいなあと思いますね。

ー最後に、今後展開される、投資初心者とベテラン投資家をつなぐコミュニティ「投資の先輩」のサービスについて、蕪うまいさんはどう思われますか?

蕪うまい:面白い取り組みだと思うので、非常に期待しています。

ーありがとうございます!

今回は貴重なお時間を割いてお答えいただきありがとうございました。

蕪うまいさんはX(旧Twitter)でも情報発信を行っていますので、皆さんからの応援メッセージや記事に対するコメントもぜひお待ちしております。

そういえば去年の譲渡益と配当金はこんなのでした

ぶっちゃけ本職より投資運用のほうが利益出てんだけど本職も別にそんな大変な仕事ではないので、今年もゆるゆる進めたいです

そういえば去年の譲渡益と配当金はこんなのでした

ぶっちゃけ本職より投資運用のほうが利益出てんだけど本職も別にそんな大変な仕事ではないので、今年もゆるゆる進めたいです#蕪うまい pic.twitter.com/VPrFOoQIL5

[— 蕪うまい \(@kabuumai\) ](January 24, 2024