茨城県職員を辞めた後、県内の副市町村長に就くケースが増えている。2024年度は土浦市や牛久市、行方市などで7人が新たに副市町長に就任し、全自治体の5割を超える計23市町に広がった。市町村側は、豊富な行政経験や県との連携を強めるパイプ役としての活躍を見込んでおり、今後も同様の動きは広がりそうだ。

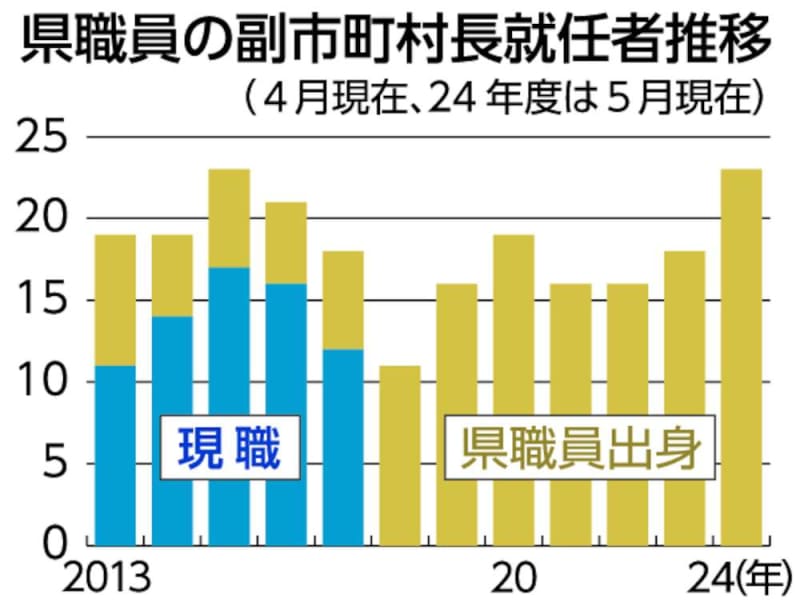

副市町村長は特別職で、就任には各市町村議会の同意が必要となる。県市町村課などによると、近年で県職員の起用が多かったのは15年度で、本年度に並ぶ23人。

当時は市町村の要請に応じ、県が現職の職員も派遣していた。県側の人材確保を背景に18年度からは現職を引き揚げ、以降は出身者の起用が広がっている。

5月1日現在、県職員出身者が副市町村長になっているのは、土浦▽石岡▽結城▽下妻▽笠間▽取手▽牛久▽ひたちなか▽潮来▽那珂▽稲敷▽かすみがうら▽神栖▽行方▽つくばみらい▽小美玉▽茨城▽大洗▽城里▽大子▽阿見▽五霞▽境-の23市町。このうち、24年度は土浦や牛久、行方など7市町が新たに県職員出身者を起用した。

市町村が県の出身者を起用する背景には、豊かな行政経験に加え、県や周辺市町村などとの連携調整役の役割を期待している。首長が交代するタイミングや議会、役所内での関係などを踏まえ、県に要請したり、直接本人に依頼する「一本釣り」などして起用しているという。

土浦市は4月、県次長級で立地推進部特定プロジェクト推進監を務めた小林勉氏を副市長に起用。つくばエクスプレス(TX)の土浦延伸などを見据え、市人事課は「まちづくり推進に向けた県との連携は不可欠。パイプ役として期待している」という。

牛久市も4月、市長選後の昨年10月から空席となっていた副市長に、県教育庁総務企画部長を務めた鷹羽伸一氏を充てた。同市人事課は「高い視点で行政課題を指摘していただけると思っている」と話す。

常磐大の吉田勉教授(地方自治論、行政法学)は県議が市町村長に就くケースが増えていることなども踏まえ、「県職員としての経験で培った調整や立案の能力を地元に生かしてもらうため、県に要請しているのだろう」と説明。「地元役所内などでのしがらみも少なく、手堅い人事といえる」と分析し、今後もこうした動きが広がる可能性を指摘した。