福岡大学商学部・飛田先生の新連載!"福岡新風景:経営者と語る福岡の魅力"では、福岡へ新たに根を下ろした経営者たちの生の声をお届けします。さまざまな背景を持つ経営者がなぜ福岡を選び、どのように彼らのビジョンと地域の特性が融合しているのか、また福岡がもつ独特の文化、生活環境、ビジネスの機会はどのように彼らの経営戦略や人生観に影響を与えているのかについて、飛田先生が、深い洞察と共に彼らの物語を丁寧に紐解きます。福岡の新しい風景を、経営者たちの視点から一緒に探究していきましょう。福岡へのIターン、Uターン、移住を考えている方々、ビジネスリーダー、また地域の魅力に興味を持つすべての読者に、新たな視点や発見となりますように。

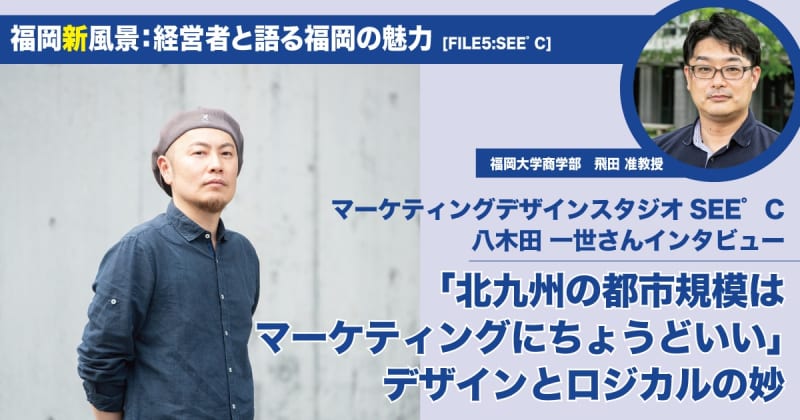

「福岡新風景:経営者と語る福岡の魅力」第5回は,北九州を中心にマーケティングやデザイン分野で企業のコンサルティングを行っている八木田一世(やぎた・いっせい)さんです。

八木田さんとの出会いは,九州全域でデザイナーやプロモーション,映像制作などのアートディレクションに関わるクリエイターの集団「九州アートディレクターズクラブ」のメンバーとしてでした。私も「デザイン」を表題にした著書を書いていることもあり,少なからず関心があります。それは,この10年程度でビジネス界でも定着している「デザイン経営」や「デザイン思考」という言葉に象徴される考え方があることも影響しています。

そうした中で,八木田さんは北九州を中心にマーケティングやデザインを中心に企業活動を支援するお仕事をされつつ,北九州市立大学ビジネススクールではアントレプレナーシップやマーケティングを講義されています。私はかねてから八木田さんの「デザイン」と「論理的な思考」をどう両立させているのかに大変興味がありました。今回は,論理的な思考と表現をいかにバランスさせて仕事をされているのか,それが北九州という場所で仕事をする上でどのように位置づけられているのかをお伺いしました。

自己紹介:生い立ちとアメリカで得てきたもの

飛田 今日はお忙しいところありがとうございます。今回は北九州を拠点にデザインやマーケティング分野でご活躍されている八木田一世さんにいろいろとお話をお伺いします。まず,八木田さんの自己紹介をお願いします。

八木田 八木田一世(やぎた・いっせい)といいます。北九州の高校を出て,アメリカのオレゴン州・ポートランドというところに7年ほど留学し、主にビジネスを学んでいました。アメリカに住んで以来,デザインをずっと仕事にしています。

20代半ばで日本に帰ってきたのですが,なかなか就職というものができませんでした。そこで「自分で仕事をするか」と思い,マーケティングやブランディングのコンサルタントみたいなことを始めました。しかし,北九州でやっても何か成果物を作らないとお金が発生しないということがありまして,これは両方やるしかないなと思ったので,それからはマーケティングとデザインっていう二足のわらじ的に仕事をしてきました。

そうしてやっていると,マーケティングとデザインの両方をやるっていう人があまりいないようで「両方のことをどっちもわかるよ」っていう立場になってきたことが,最近で言う「デザイン経営」とうまく合ったようです。この数年は(理論的な)「デザイン経営とはなんぞや」みたいな話をしたり,その延長線上で北九州市立大学のビジネススクールからご相談を頂いて,デザイン思考をMBAに入れたいっていうのが最初の趣旨だったので,アントレプレナーシップやデザイン思考を使った「デザイン経営」というか,クリエイティブ・マネジメントみたいなところを主に教えてもいます。

飛田 僕,八木田さんとはそこそこ長いお付き合いをしていたつもりだったんですけど,北九州のご出身だったっていうことを実は知らなかったんですよ。

八木田 生まれたのは福岡なんですよ。屋形原幼稚園に通っていました。それから家庭の事情で5歳ぐらいから北九州の若松で暮らしていました。

飛田 アメリカの大学では主にどういったことを専攻で学ばれていたのですか?

八木田 最初の頃は漠然とデザイン的なことをやりたいと思っていたんですけど,教養科目をたくさん受ける中でマーケティングとかも入っていたんですよね。(最初やりたいと思っていた)デザインは独学で何とかなるだろうと思って。

飛田 デザインへの興味っていうのは高校生の頃からあったのですか?

八木田 昔から漫画を描いたり,絵を描いたりとかが大好きだったし,高校の時は演劇をやっていました。そういう表現することが好きだったので。もっと漠然とだったんですけど,アメリカに行ってプロモーションビデオを作ったり,アルバムのジャケットを作ったりとかする仕事をしたいな,ぐらいの感じはありました。

飛田 マーケティングを選んだのには何かピンとくるものがあったのですか?

八木田 祖父が商売人だったんです。餅を売る商売をしていて,経営とか商売ってのがずっと身近にはあったんですよね。それもあって広告が昔から好きで,それを学べるマーケティングは面白いなって感じたのはありますね。

飛田 そうすると,商売と(絵を)描いて表現をするっていうのは結びつくものとして一番わかりやすい場所は確かにマーケティングとかデザインですね。その当時はそれを職業にすると思われていたのですか?

八木田 全然思ってなかったですね。

飛田 20歳ぐらいだと具体的にこういう職業っていうのは,なかなか思いつかないとは思いますけれども,どんな未来を思い描いてらっしゃったんでしょうか。

八木田 当時は何も浮かばなかったですが,大学にいるときから自分でアルバムを販売したりとか,小さな事業をやったりとかしていました。そのままの流れで広告を作ったりといったことをずっとやっていて,卒業してからも向こうでフリーランスとして働いていたんですよね。でも,このまま仕事になるのか,一体何の仕事なのかって全然知らなくて。

その後,日本に帰ってきたのですが,それでも自分がやりたい仕事が何なのかがわからなかったんです。25か26ぐらいのときのある日,アルバイトをして家に帰ってテレビをつけたら,(デザイナーの)佐藤可士和さんが出ていて「これだ!」と思って。「自分がやりたい仕事はアートディレクターって言うんだ」って知ってからはアートディレクターが仕事なんだと思って,勉強に行ったり,いろんなことをして30歳ぐらいからアートディレクターという仕事にたどり着きました。

最初は近所の焼鳥屋で働いたり,英会話を教えたり,同時並行で広告を作ったり,デザインをしたりしていました。デザイン事務所みたいなところに丁稚的に行っていた時期もありました。それをやめた後,ゼロから宅配寿司店を立ち上げたいっていう人がいて,私が運営システムとかを全部作ったり。結構なお金をかけてシステムを作って,電話とメニュー表が直結してて,電話がかかってくると「この人がどれぐらい注文して,何注文して」とかが全部出るようなものを作ったり。店を運営していましたね。

飛田 それって全部OJTで勉強されてきたんですか?

八木田 勉強しながらやっていましたね。うん。

飛田 今の話を聞いても,八木田さんはギーク的だし,アントレプレナー的だなと感じるのですが,当時の八木田青年はとりあえずこれできるよねみたいなことを考えるようになったんですよね?

八木田 祖父が割と何でも作る人だったのは影響しているかもしれません。料理もしてたし,道具が必要になれば自分で全部作るような人だったので,それは結構子どもの頃に見て影響されたかもしれないですね。

飛田 割と小さい頃から自分で何かいろいろ作ったりしていたんですか?

八木田 してましたね。プラモデルを作ったりするのも好きだったし。うん。何か物を作ったりするのは割と好きだったんですけど,決して手先は器用じゃないんすけどね。未だに…。そういう仕事をしながら30くらいになって,ちゃんとやろうと思って個人事業主で会社を立てて,結婚したのもあってですね。それまでフラフラしながらも,食事に行けば「メニュー表を作るよ,何かあれば作るよ」みたいな話をしたりとかしてて。

自分の持っているスキル,価値をどう人に知ってもらうか。

飛田 そういうお客さんは何を聞きつけてその八木田さんにオーダーを頼まれるんですか?

八木田 これ僕未だにそうなんですけど,1回も営業したことないんですよ。なんか評判でくるみたいな。

飛田 みなさん簡単に「評判で来る」みたいなことを仰るんですけど,そのためには当然モノがあるから評判が来るんですよね?その評判を呼ぶようになって,今でもずっと繋がっていくその最初の仕事って何だったんすか?

八木田 最初って何だろうな。知り合いに言われて,飲食店のメニューと店舗デザインとか,店舗の諸々をデザインしたのが最初だったのかな。それだけじゃ20代の時は食えないので,レストランとかでウェイターの仕事をしてたんですよね。アメリカでもずっとやっていたんですけど,向こうではチップが入るし,サービスとは何かってことがものすごく勉強になる上に直結で金になるんですね。

そうこうして数店に交渉して,メニューとか全部俺作るけどその分給料上げてって。普通にただにウェイターで入ったんですけど,最終的には店の中のデザイン全部自分でやってました。メニューを見てて「これできるのにもったいないな」とか,「あんまり上手じゃないな」とか,「俺の方がうまくできんじゃん」とか思って仕事を取っていたんですよね。

飛田 となると,八木田さんが手を動かしてモノを見せられるっていうことが大きいですね。

八木田 今になるとそれが大きいかなと思いますね。僕は,プロのデザイナーが受けてきたようなデザイン教育とかをちゃんと受けてないんで,デザイナーのような仕事はできないんですよね。むしろ,僕は完全ロジカルなんです。ビジネスとしてどう考えてどうやったらこれは売れるのか,評判になるのか,人の目を引くのかっていうことを考えています。だから,マーケティングで全部ロジカルに分解して考えた上で,90%ぐらいまで作ってしまって,残りの10%でいかに違う方向性に飛ばすかみたいな。

飛田 なるほど。いわゆる「デザイン思考」はかなりロジカルだと私は理解しているのですが,一般的にデザインっていう言葉から想像されるものはどちらかというとアート的というか。絵画とかもちゃんと調べればその技法とかはかなりロジカルだけど,一般的な理解では必ずしもロジカルではないという印象もあるではないですか。そのあたりのズレみたいなのは八木田さんの中ではどういうふうに認識されているんですか。

八木田 例えば,溝上酒造の天心〜音〜という日本酒のブランディングをやっていたことがあるんですけど,簡単に端から見ると女性の絵が載った酒にしか見えません。けど,コロナで経営がめちゃくちゃ大変な時期のブランディングで,酒蔵自体が元々やっていた蔵開きが一斉できなくなったという背景があって。6,000人ぐらい来ていたのに,それがゼロになるので売上が立たなくなります。そこで「何かしなきゃいけない」,「次の販路はどこに行く?」って「スーパーに行く」って話になって,「スーパーのどこに売るの」って考えていくと,スーパーの日本酒売り場で「あそこに大きいサイズの日本酒があったところで売れるんかな」っていうのが最初だったんすよね。

もっと言うと日本酒が好きな人は地酒を飲まないんですよね。好きなお酒があるから,飲みたいお酒があるんですよね。もしくは知ってる人は買ってくれるけどって考えていくと,ターゲット層がそもそも日本酒にほぼ興味がない人たちになるなと。そうなったときに「6合瓶じゃないな,少なくともこのちっちゃな瓶じゃないと。1回飲みじゃないと終わらないな」とロジックが組み立てられていきます。1回飲みきりにして終わらせたいというときに「日本酒をなぜ飲みたくなるんだろう」って考えたら,当時の行動様式だとスーパーで刺身とか買って,「日本酒ぐらいあったらいいよね」みたいなライトユーザーがターゲットになるなと。しかし,どこの日本酒を見ても,もうどれも大きな文字をドーンって書いたものしか載ってなくって。その中に「異質なものがポンって置いてあったら,多分買うんじゃないかな」と思ったんです。

そのときは,とりあえず自分で瓶を作って,店に勝手に持っていって写真を撮って。「こんなふうに見えるよ」って言って,「おもろいね」みたいな話になって,そこで初めて説得ができたんですね。それで実際そういう人が手に取りやすくて,なおかつInstagramとかに発信しやすいものを作ろうとなって作りました。運が良かったのもあるんですけど,きちんと仕掛けをして,海外で賞を取るとかしないと価値を認めてもらいにくいなと考えて,ヨーロッパのアワードに出して,実際ブロンズまでもらうことができました。

そうやって企画書から何から何まで全て僕がきっちり全部書きます。さらにビジネス・プレゼンテーションとして説明するので,他のデザイナーと一緒に仕事をしたりしたときには「こういうのをプロデュースする人に言われるのはあんまりない」って言われますね。ロゴ1つとっても,「なんでこのロゴがどう良い」のか,「どう機能して,この層には刺さるけど,多分この層で外す可能性もある」とか,全部入れて話をします。

飛田 なるほど。でも,そうしたロジックをお客さんに提示する際の仮説レベルの話っていうのはどうやって組み立てるんですか?

八木田 いわゆる「デザイン思考」に近いものは使ってるなと思うんですけど,観察の前に僕は『没入』というフェーズが大事だと考えています。そもそも観察から始まるから失敗するんだなと思っていて,第三者として何かを評価をしてる人みたいな感じで,審査員というか評論家のような立場で言ってこうした方がいいんですよみたいな話にするからうまく刺さらないのではないかと。中に没入した状態で,例えば日本酒ってどうなんだろうみたいな話をきちんとオーナーの人たちとする時間を持つ方が先なんですよね。

飛田 デザイン思考って時に「私があなたの課題を解決してあげる」っていうスタンスでいくけど,八木田さんは相手側のオーナーだったり,クライアントやお客さん,顧客になりそうな人たちだったらきっとこう考えるんだよなっていうイメージですか?没入っていうのは。

八木田 そうですね。没入っていうのはそこがすごく大きいです。その結果,お客様には営業もしてないし,仕事ベースで会う人にもあんまりしないんですよね。仕事しましょうっていうことがあまりなくて,「人間関係とかいろんなものがちゃんとできた上で,できることがあるんならやります」っていうことでの仕事しかしてないんですよね。

例えば寿司店のブランディングをするにしても,「寿司とは何か」みたいな話を多分3ヶ月ぐらいずっとやって。僕も本を読むんで,一通りその関連の本を読んで,自分の中でも足したり,引いたりしながら,「こんなん考えたんですけど,どうなんですかね」っていう話とかをした上で,商品作りましょうかってなるんで。それなのであんまりガツガツと提案したことがないというか,「お互い考えているとこに行くよね」っていうところになっているっていう。なんかそっちの世界に没入しちゃうので…。だから,あんまり興味ない分野はできないんすよね。

飛田 わかります。自分がそこに身を置けるものじゃないとモノにならない。

八木田 そうです。だから料理や飲食店,食事関係のフィールドが特に多くなるのは,自分でご飯も作るし,日々見てるし,生活者の目線で見るし,マーケットの目線でも見るしっていうさまざまな要素が絡んでいるように思います。

飛田 視点を自由に置き換えながら,一般用語で言うと「観察」,八木田さん用語で言うと「没入」ですけど,その感覚的なものっていうのはどう培ってきたんですか?もちろん「それまでの人生すべてだ」って言ったらそれはそうなのでしょうが,ウェイターをやったりとかそういう経験が生かされているのはそうだとして。

八木田 「これ何でこうなんだろう,なんでなんだろう」みたいなことを常に考えてるところですかね。

大体こんな感じに自分の授業でも教えるんです。いきなり観察から入るからおかしいんであって,きちんと突っ込んで,自分の中で対応する時間があって,その上で何となく暗黙知になってることがあって,抱えてて,それを相手にぶつけて,形にしたいと持っていって,今度形式に持っていくので見てください,みたいなことをやってるので,基本は多分対話なんだと思うんですよ。うん。頭の中でずっと対応してる感じなので,ずっと本を読んでるんですよね。何か気になるテーマがあれば,その関連の本をごそっと買ってきて,ずっと読んで,「そういうことがこういうことか」って意味のないことをずっと溜めている。

飛田 八木田さんといえば,SNSでも常に美味しそうで色鮮やかな料理と,『お鍋に入った本』ですよね。

八木田 はい。

飛田 料理はうちの妻もいつも見ながら「これキレイだね,美味しそうだね」って2人で言っています。それにしても,あの本はどれくらいの速度で読んでるんですか?

八木田 多分年間400冊ぐらいですね。薄い太いとか全部合わせると。同時に読んでいるのもあるし,ざっと付箋をつけながら読むとかしながら,頭の中で対話をしているっていうか。頭の中の対話が回り出しちゃうと,本を読めなくなるんで,最初の1周目でザーッと読んでしまって,2周目はそこ(付箋をした気になる所)を読みながら書き出してデータベース化してるんですよ。

飛田 それでもあのスピードは尋常じゃないですよ。それを読むっていう習慣は小さい頃からですか,それともアメリカに行ってからですか?

八木田 これは屋形原幼稚園が結構変わった幼稚園で,漢字教育をめっちゃされてたんですよ。今もやっているのか知らないんだけど,記憶にある範囲で5歳ぐらいで新聞を読んでましたね。でも,読んでない時期も長くて,アメリカに行って死ぬほど教科書を読まされるっていう状況になったのもありますね。

飛田 日本の大学生,ビジネスパーソンは本を読まない,読まなさすぎるっていうか,どこで知識をインプットするんだっていうのはありますね。

八木田さんは読んだことが頭のデータベースに入っていて,気づいたら「あれどれだっけ」って出してきてるっていうイメージですね。

八木田 そうですね。出してきている状態です。

福岡・北九州でデザインやマーケティングをする価値

飛田 八木田さんが北九州で生まれ育ったっていうのもありますが,それでもなお北九州,ないしは福岡っていう場所を拠点にする意味みたいなところをどう考えておられていますか?

八木田 アメリカから帰ってきたときには当然東京っていう選択肢が1個あって,1ヶ月ぐらい住んでいたのかな。けど,物があふれているのを見ると,アメリカからのギャップを感じて。アメリカって毎日新商品が日本みたいに出るわけでもないし,CMでさえ割とゆったりしています。でも東京に行ったときに,あの物と情報量の洪水みたいなのに飲まれて結構気持ち悪くなってきちゃって。まるで洗濯機の中にいるみたいだなと思って。「この中で何か自分でできることがあるのか」と考えると「あんまりないな」というのがそのときの結論でした。

そこで,北九州に帰ろうって思ったときに,父親が経営者ということもあって,周りにいるのはみなさん経営者なんですよね。遊んでくれる人もみんな兄貴分みたいな。経営者だから経営の中心で決裁権を持っている人間と,常に何かいろいろ話していられる。

こういうのは地方都市の魅力だなと思います。だから,僕は未だに決裁権を持っている人としか仕事してないんですよ。

飛田 話が早いってことですよね。

八木田 さらにマーケティング的な観点で言うと,北九州はちょうどいいんですよ。人口規模94万ぐらいで,そこそこ大きいんですよね。だから,この街の中だけでトライアルするだけでもそれなりに動かせるんですよ。それに対して,もう少し規模の小さい地方都市の規模で何かやろうと思うと,少額投資って終わらないんですよ。ある程度突っ込まないと動かないっていうところもあるし,突飛なことをやりにくい。

北九州で言えば,照寿司さんに代表されるように,94万人の都市規模だから目立てる。あれと同じことを規模の小さな町でやったら,そもそも芽吹いてさえいないなと思うんですよ。94万ぐらいのキャパがあるから,受け入れてくれる。受け入れてくれる素地があって,面白いじゃんって育ててもらえる。

飛田 まさにそれこそロジャースのイノベーション普及の理論を頭に置いて話を聞いていましたが,100万人いればイノベーターが25,000人はいるってことですよね。

八木田 そうそうですそうです。まさに。

飛田 その25,000人がいくらかのお金を払ってくれれば,こちら側は十分に生活できるってことですね。

八木田 そうなんです。それが成り立つ都市規模っていうのが北九州だと思います。

飛田 一定の規模もあるし,多様性もあるし,街の人たちもそういう中で生活をしているから目も鼻も効くだろうし。実験がしやすい場所っていう意味で北九州は仕事がしやすいということですね。

八木田 っていうのは思いますね。仕事がしやすいなと思います。

飛田 一方で九州って割と人の繋がりで仕事ができるとは言いつつ,八木田さんのロジックを突き詰めるスタンスは逆にハレーションが起きるみたいなことはないですか?

八木田 あんまりないですね。それも,僕は仕事に関してはすごく細かいし,レスポンスめちゃくちゃ速いんです。話しながらでも,「これだ」と見えてくれば5割とか6割とかでボンッて先方に渡してしまいます。違うならこっちかみたいな感じで修正して変えていくし,こうしたいああしたいっていうことに関しても割とそこでその方が面白いからそっちやろうかっていうこともあるし,まずいなと思うときも結構まずいって割と言ったりします。なので,お客さんが持ってきた案とかに「それ売れないから駄目」とかっていう場合もあります。

飛田 そこのバランスが八木田さんのビジネス上の鍵になっていそうですね。心から生み出されてきたものがこれなんだから,こうするべきだみたいなのがある中で,バランスは八木田さんの中で絶妙に絡み合ってるのが面白いなと。

八木田 はい。それは僕がプラスでブランディングを考えないからじゃないですかね。何をやらないかを決める,誰に売らないのか何をやらないのかを決めていきます。けど,意外と逆に考える人が多くて,こんな雰囲気,どんな雰囲気でとか,こんな接客でとか,こんなデザインでとかって,どんどん上に乗っけちゃうんですよね。その中でいかに整合性をつけるかみたいな話になって,全体をどうコントロールするかっていうブランディング論が多いんです。そこを僕は引き算で「うちはこれはやらないよね」っていうルールだけを確定させて,何か議論が起きそうな時にどちらを見るのかっていうコントロールを主としますね。

自分を振り返る学びを実践する場をどう作るか。

飛田 もうひとつお伺いしたいのは,八木田さんが北九州市立大学のビジネススクールで大学教員として講義を持たれていることなのですが。そういう中で,八木田さんがアントレプレナーシップだったり,専門的にはデザインやマーケティングを教えるというのはずっと培って学んできた柱があるから横へ展開できるという認識があるじゃないですか。どこかで専門を持つということとキャリア教育っていうか,そのビジネスパーソン教育に大きな課題があるなと思っていて。最近の言い方で言うと解像度って言うのでしょうが,その個人が持っている認識みたいなものは,2年間勉強することによって変容していくものなんですか?

八木田 人によりますね。僕が3年間やってきた授業は,頭のロックを外して見え方を変えるためのアプローチというのが割と多かったんですよね。大学院生に僕がフォローアップしながら,ずっと一緒に走っていって,一度自分の中を棚卸ししてもらうっていう。その中で(心理的安全性を得て)安心した人,安心できる仲間と共有して話をしていく,拡張をしていくっていう流れを作っていきました。

その中で印象的なのは,自分を振り返ることが苦手だという人が多いこと。言い方を変えると,人のために役に立って仕事しているんだから,別に俺のことはどうでも良くないかと考えている人が結構いるんですよね。「仕事としてできてるんだから,良くない?」みたいな,「僕自身がどうかってことはあんまり関係ないでしょ」っていう人もいます。最初はそういう人でも気づきを得ることでめちゃくちゃ化けるなっていうのは見ていました。

飛田 そもそも振り返り,リフレクションっていうのはそういうことを目的にやるものなんですけど,そこに気づけるようになるポテンシャルがある人の特徴ってどういう特徴がありますか。

八木田 (少し間をおいて)素直と,人の目を気にしないかな。

この2つの要素は割と大きいなと思います。変われない人だったり,新しい行動を起こすのが苦手な人を見ていると共通してるのは,人の目を気にしすぎているなという気がします。変われないなって思う人を見てると,周りにどう見られるかを捨てられない。自分は理論が立ってるから説明するんだけど,ただ結局のところ周りの目を気にしてる。「ビジネスプランとしては正しい。ただ,それをあなたがやって世の中を変えたいと思うんですか?」っていうと,「いや,それは別にでもこれプランとしては正しいですよね」っていうものでしかない。理論武装された正しいものではあるが,面白みが全くない。

飛田 八木田理論でいくと没入的ではないってことですね。

八木田 そうですね。あくまで評論家としているというだけで。

飛田 今日の話をまとめるとすると,「より良いものを作る」っていう営みへの1つのヒントっていうのは『没入』ですね。最後にお伺いしたいんですけど,『没入』をうまく導くために八木田さんが気をつけていることだったり,他の人でもできそうなTipsみたいなものはありますか?

八木田 即答が難しいなと思うんですけど,「こだわりはあっていいんだけど囚われちゃ駄目」っていうのが大事かもしれませんね。深掘りしているときに,横にもきちんと広げるっていうのを同時にやらないと,単なるオタクになっていくだけかなと思うんですよね。

バランス感が大事。うん,一言で言えば「メタ」だなと思って。

飛田 なんかそれありますよね。日本では何かそのひとつのことにずっと長く取り組んでることをよしとするとか。

八木田 そうですね。

飛田 例えば,学生とかでも就職活動に集中したいので他のことは全部やりませんみたいな。いろんなことがある中で,自分が今,中心的に考えたいこととの関係性とかヒントが周りに落ちているにも関わらず,それを簡単に捨ててしまうっていうのは,木を見て森を見ない状態になっちゃうってことですね。

八木田 日本とアメリカを比較すると対話を重視しているのが全然違うなと思います。わからなければ周りに聞けばいいし,いろんなことを聞いて,吸収して自分ができるものを渡してっていうふうにすればいいんだけど,なんか何でもかんでも自分で全部って抱えてしまうことによって世界が狭くなってしまいますよね。

飛田 なるほど,わかりました。今日はいろいろとお話ができて楽しかったです。また,ぜひお話をお伺いさせてください。

八木田 ありがとうございました。

この記事がPodcastになりました!

飛田先生が毎回ゲストをお迎えして福岡の魅力を探るこの企画が、Podcastになりました!

ぜひ、こちらもご視聴ください。

https://open.spotify.com/episode/0MztEEIaZwhU7elmRVJrpf?si=EOy7l2V1QZ6y_HxpT81TmA