子どもの権利を包括的に定めた国連の「子どもの権利条約」を日本が批准して30年が経過した。他国より取り組みが遅く、条約の趣旨を反映し政策の基盤となる「こども大綱」を昨年決定。意見を表明する権利、後を絶たない虐待や貧困対策を柱に据えた。自治体でも推進してもらうため、自治体版の大綱となる計画に向けたガイドラインを月内に作る方針だ。

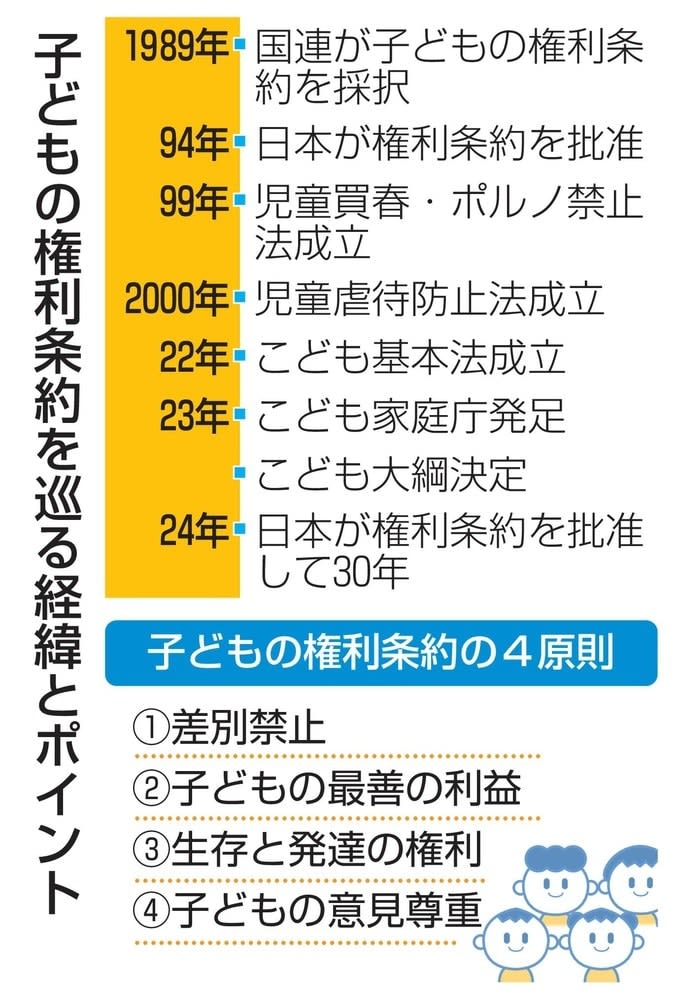

条約は子どもを権利の主体とし(1)差別禁止(2)子どもの最善の利益(3)生存と発達の権利(4)子どもの意見尊重―を原則に掲げた。1989年に国連で採択。196の国と地域が条約を締結している。

日本は94年4月に批准。その後、児童買春・ポルノ禁止法、児童虐待防止法が成立。ただ子どもの権利保障などを掲げる基本法の必要性が指摘されたが、法整備は進まなかった。

その間、子どもを取り巻く状況は悪化。2022年度に児童相談所が対応した虐待は約22万件、不登校の小中学生は約30万人に上り、ともに過去最多となった。国連の子どもの権利委員会が改善を求める中、22年にこども基本法が成立した。