自宅に15年近くひきこもっている30代男性に会うため、福祉団体スタッフの古屋隆一(ふるや・りゅういち)(41)は昨夏から訪問を重ねた。だが数カ月たっても空振りばかり。近くのアパートで暮らす父親は認知症のため、以前のように生活費を届けることができなくなっていた。

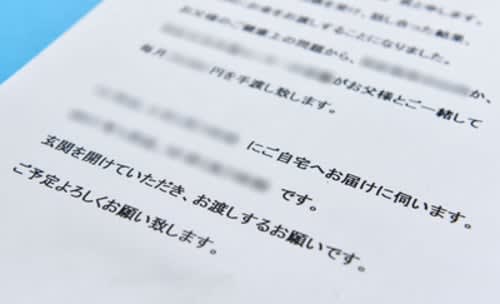

〈お父様のご健康上の問題から、お父様とご一緒して、毎月(お金を)手渡しいたします。玄関を開けていただき、お渡しします〉

古屋は書き置きを残し、男性の反応を見ることにした。だが約束の日に訪ねても、やはりドアは開かない。面会のための「口実」は見透かされていた。

数週間後、玄関前に1枚の紙があった。〈生活費が足りず、強盗する〉

これは本心ではなく、「助けてほしい」というメッセージではないか。古屋はそう直感した。だが書かれていたことが本当ではないと、直接確かめる必要がある。

× × ×

冬の朝。古屋は緊張した面持ちで、男性宅の前に立っていた。同行した警察官がインターホンを何度か鳴らすが、応答はない。持参した鍵でドアを開けると、チェーンがかかっていた。

ドアの隙間から、警察官が名前を何度も呼ぶ。「チェーンを切りますよ」。すると少し不機嫌そうな表情の男性が現れた。「待ってください」

警察官「家の前に置いてあった紙は本気ですか」

男性「そんなつもりはありません」

警察官「困っているなら、この人たちに相談したらどう?」

古屋「初めまして。何かあれば教えてくれませんか」

男性はよく眠れず、食事も十分に取れていないようだった。古屋と自治体の担当者に向かって「病院に行きたい」とつぶやいた。うつ症状で以前通院していたが、いつしか途絶えていた。

× × ×

警察官が立ち会ったことが果たして良かったのか。古屋は今も自問している。

「本人に満足感があれば、ひきこもりは一つの生き方。自分で出てこられる時まで、家族やほかの支援者と協力して待ちたいが、扉をこじ開けてしまった」

だが先細りするばかりの生活をこのままにしてはおけない。ぎりぎりの決断だった。(敬称略、文中仮名)