昨年4月、震度7を2度記録した熊本地震。熊本市北区の県営住宅に住む中修一さん(74)は余震が続く中、夜は近くの小学校の体育館に身を寄せた。

まひが残る右足を引き、こわばった手指で支援物資を受け取る。中さんは、かつて「らい病」と呼ばれ差別された、ハンセン病の回復者だ。

長年押し込められた、熊本県合志市の国立療養所「菊池恵楓園」を出たのは15年前。「地震で大変な状況だけど、療養所に戻ろうとは思わん。この社会で生きたい」

▽壮絶な人権侵害

中さんは太平洋戦争さなかの1942年、鹿児島県の奄美大島で生まれた。終戦後の食料がなく貧しい生活の中、10歳で発病した。免疫力が低く衛生状態が悪いと、発病率が上がるため「時代が悪かった」と話す。

中学卒業と同時に国立療養所「奄美和光園」に入り、2年過ごした後、高校がある岡山県の療養所へ向かう。「卒業したら働いて、故郷の母に仕送りをしよう」。そんな思いを胸に、船で着いた鹿児島県内の駅で見たのは「らい患者輸送用」と書かれた汽車と人々の冷たい視線だった。

「人を見下すまなざしがこんなに恐ろしいとは。差別とは、人間の夢や希望まで奪ってしまう」

1年で和光園に戻るが、19歳で飛び出し大阪市のスーパーで働き始めた。初の給料で買ったパンのおいしさは忘れられない。女性とデートもした。

だが、9年後に病気が再発。療養所に行くか、死ぬか―悩んだ末に生きることを選んだ。県営住宅に移るまで、恵楓園での生活は30年以上続く。

中さんは大阪時代、不自由な足のことを問われると「ハブにかまれた」とうそをついていた。「自分を偽らんと生きていけん。こんな悲しいことはない」との思いが、その後の原動力となる。

「隠れていたら何も伝わらない」と、恵楓園を出た後は地域の活動に積極的に顔を出す。家族に偏見が及ばないよう偽名を使う回復者も多いが「中修一」は本名だ。「闘うとは自分をさらけ出すこと。この名前、この体で生きたい」と語る。

▽未来へ

花見があった日、1300柱を超える遺骨が並ぶ恵楓園の納骨堂には、線香の匂いが漂っていた。中さんと交流がある熊本県菊池市の稲田京子さん(60)が、市民ボランティアガイドとして長崎県からの見学者を案内した。園と外界を隔てた高さ約2メートルの壁、旧監禁室…。「入所者がどれほど人権を奪われたか、自分の目で見て考えてほしい」と呼び掛けた。

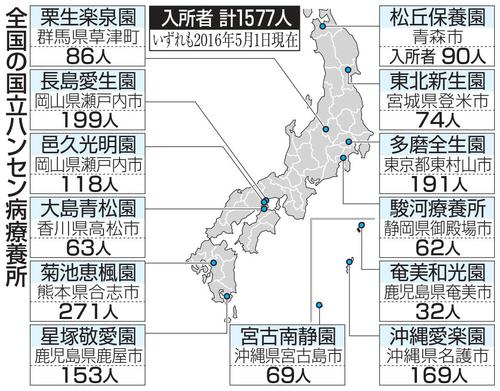

「理解は深まっているが入所者が高齢化し、学びたい方に対応できない」と稲田さん。全国13の国立療養所に1500人を超える入所者がいるが、平均年齢は85歳に迫る。隔離の歴史をどう語り継ぐかは大きな課題だ。

3月9日、熊本県大津町の町立大津中学校。中さんが自らの半生を振り返り「人の足を踏んだとき、自分は痛くないけど相手は痛いよ。差別も、する側は何げなくやっても、される側は死ぬほどつらい」と語り掛けた。

当時1年の約150人が聞き入り「治っているのに隔離するのはおかしい」「差別やいじめはどうやったらなくなるのだろう」と声が上がった。

未来を担う子どもたちへ、中さんは伝え続ける。「ハンセン病だけでなく、いろんな病気や障害がある。一人一人事情が違っても、ありのままで生きていける社会は、あなたたちがつくっていくんだよ」(共同=兼次亜衣子)