先週の特集では、詩人谷川俊太郎さんの「詩の持つ力」、人を魅了する言葉はどこから生まれるのか―をテーマにした。今回は谷川さんと元都知事の作家石原慎太郎さんの意外な「接点」を取り上げる。詩人、作家としてデビュー時期が近い2人が意気投合して、同世代の文化人たちと交流した1960年前後の“青春群像”の一面を紹介したい。彼らの言動や著作を参考にした。(共同通信=柴田友明)

▽「水と油」と友情

1月27日、東京・新宿の東京オペラシティで谷川俊太郎さんと雑誌編集者による対談が行われた。開催中の「谷川俊太郎展」の記念イベント。86歳の今も第一線で活躍する谷川さんの軽妙な語り口に聴衆はうなずき、時には爆笑した。小学校の国語、音読授業で最近も谷川さんの詩を習うためか、200人近い聴衆は20~30歳代の人が目立つ。谷川ファンの層の厚さを実感した。

1952年(昭和27年)に最初の詩集「二十億光年の孤独」を刊行して60年余り。鉄腕アトムの主題歌の作詞、「スヌーピー」「マザーグースのうた」などの翻訳、童話、脚本なども手掛けてきた天才詩人は場を盛り上げることが大好きなようだ。以前小学校に講演に行った際に、教科書に登場する偉い先生だから静かに聞きなさいと言い含められ行儀よくしていた児童たちの前で、谷川さんは「おなら」や「うんこ」といった自作の詩を朗読。はじけた笑い声が起こり、場の雰囲気が一気に和んだとの思い出を語った。「子どもはそういう話題が好きなんです」と、そうしみじみ語ったのが印象的だった。

対談が終わり、聴衆の1人として会場にいた筆者は谷川さんに質問してみた。

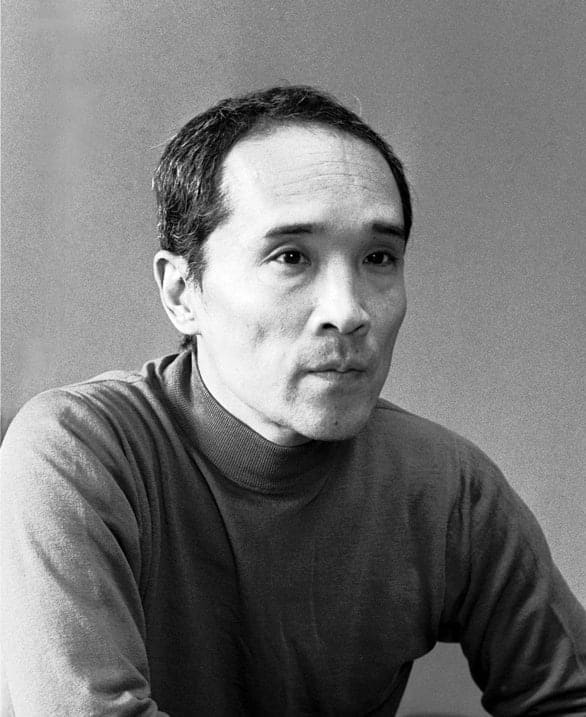

―きょうのテーマとは全く違う話ですが、今開かれている「谷川俊太郎展」を見ていて、昭和30年代の谷川さんと石原慎太郎さんとツーショットの写真が展示されていることに気付きました。谷川さんは昭和27年にデビュー、石原さんが「太陽の季節」で昭和31年に芥川賞を受賞しています。水と油のように双方気が合うとは思いもしませんでしたが、どのような交流があったのでしょうか。

老詩人にとって、めったに尋ねられる質問ではなかったらしい。筆者の顔をじっと見て昔を振り返るように話し始めた。

▽思想は違うけれど

「(昨年亡くなった歌手の)ペギー葉山さんを通じて仕事上の付き合いがありました。僕と石原が歌詞を書いたりしてね。彼は僕が全然やらないことを知っていて、クレー射撃の散弾銃を撃たしてくれたり、ヨットに乗せてくれて三浦半島の方まで連れて行ってくれたり。彼の思想とか生き方とか違っていても僕は石原を友人としては信用していました。メディアで伝えられる石原とは違う、個人的な石原が好きでしたね」

当時、鮮烈なデビューを飾った2人は文壇、詩壇の枠を超えて、1960年前後に同世代の文化人との付き合いが深かったようだ。交流サークルの中にはすでに亡くなった歌人、劇作家の寺山修司さん、作曲家の武満徹さんらがいた。売れっ子作家として多忙な石原さんに代わって、谷川さんが「ピンチヒッター」として小説を書いたこともあったそうだ。

谷川さんが話を続ける。「だからそのころは結構ちょくちょく付き合いがあったのね。それから(石原さんが政界入りして)全然付き合いがなくなったけれど、僕は今でも石原には、何となく好感を抱いています。彼がどんな変なことを言っても…男として、あいつはいいやつだみたいな感じがどこかにあるのね」。

対談を聞き終えたほかの聴衆も興味深げなのを見て、谷川さんは「でも人間としては裕次郎の方が上だったみたいね」と語り、周りの笑いを誘った。

▽「同世代の仲間たち」

調べたら、石原さんは「わが人生の時の人々」(2002年、文芸春秋)という単行本で「かつて同世代の仲間たち」というタイトルで当時の交友関係を書いていた。

「ある時『文学界』誌のある号に、三好達治氏の紹介で掲載された彼の詩を何編かを目にした。『二十億光年の孤独』という詩集の抜粋だったが、その鮮烈な叙情に息を呑んだ。そして年齢が密着しているせいもあったろう、その全く未曽有の詩情に抵抗なしに共感できた(中略)その存在を知って以来ある意識で眺めてきた三島(由紀夫)氏と初めて出会った時とはまた違って(中略)私は自分が自分自身の世代に繋がって在るという妙な安らぎとも満足ともつかぬ心情を抱いたのを覚えている」

三島由紀夫さんと比較しながら、べた褒めである。青年作家の心の快哉の叫びが聞こえるような文章である。ちなみにこの作品に登場する多くの人物については独特な「石原節」で辛口批評しているケースが多い。谷川さんは別格だったようだ。

ただ面白いのが、石原さんが自身の体験を押しつけるように谷川さんを誘い出し、「彼(谷川さん)自身の世界にはいささか無用でそぐわぬ出来事」をやらせてしまったことを反省している文章も散見される。

クレー射撃に誘って、散弾銃を構えた谷川さんが引き金をひけないのを見て石原さんが「どうしたんだ」と声を掛けた後のシーンが印象的だ。

「『いやっ、撃てない、どうしても撃てない!』彼は彼なりに詩人の魂としてその処女体験に何かを賭けているみたいで(中略)立ち尽くしている彼に、『いいから、それならまず空に向かって引き金を引けよ』(中略)しばらくしてついに的に向かって引き金を搾り銃は発射された。そしてその後、詩人は小さく呻くように、『やったっ』つぶやいていた。あれはなんとなく心に残る光景だった」

石原さんは「かつて同世代の仲間たち」で、己の青春、戦後日本の青春期を重ねて体験したといい、「今私たちはまぎれもない人生の終盤近い老年にかかって最後の成熟を目指して進んでいる」と記している。その思いは同じ時代を共有した谷川さんも同じかもしれない。