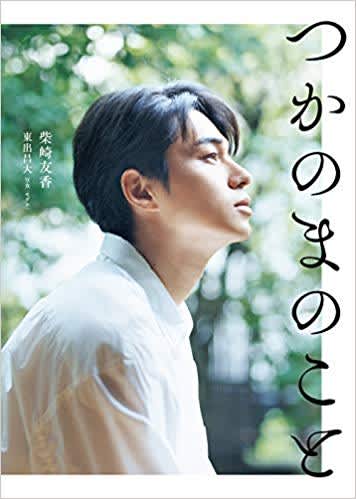

「あー、ヒガシデくんの本ね」と友が言う。表紙にはどどんと「ヒガシデくん」の写真。柴崎友香原作による映画『寝ても覚めても』で、ミステリアスな演技を見せた東出昌大を主人公に想定し、柴崎が書き下ろしたのが本作である。ページをめくると、そこここに、ヒガシデくんが美しく佇む写真が差し挟まれている。

彼が佇むのは、どうやら日本家屋だ。庭や、縁側や、家じゅうのあちらこちらで、彼はけだるい表情を見せている。物語のほうは、どうか。主人公は、自分が何者であるかを思い出せず、一軒の日本家屋に長く住みつく、幽霊的な何者かである。

彼は自分を「わたし」と呼ぶ。この家の中を漂ううちに、幾組もの住人たちを見送ってきた。幽霊友だちもできたりした。でも、どの人もいつの間にか、見かけなくなる。残される彼には為す術がない。あまり遠くには行けないし、そもそも「寂しい」という感覚が果たして自分にあるのか、おそらく自分でも説明ができない。

あらゆる境界線が、不確かな世界だ。ここからここまでが霊界とか、ここからここまでが人間界とか、あいつはこいつにとっての何者なのかとか、うれしいのか悲しいのか、寒いのか暑いのか、ありとあらゆる境界線が、彼の日常では意味をなさない。

物語は、主に彼の述懐で進んでゆく。現在、その家に住まう家族の日々を眺めながら、過去に住んでいた誰かのことを思い出す。生きている人たちが放つ生活臭は鮮烈である。母と長女は朝ごはんを食べる食べないでモメるし、長女はなぜか昆虫図鑑に夢中だ。同じ家に、主人公もかつて生きていたであろうことはうっすらとおぼえている。たとえば、梁に頭をぶつけた瞬間の記憶がフラッシュバックする。けれどそのとき、誰が居合わせていたのかは思い出せない。

彼の場合、眼の前の景色と、かつての記憶とを分ける境界線も曖昧だ。今見ている景色のことを、きっとずいぶん後になってから再び、何かの拍子に思い出すのだろう。そんなこともあったな、と。

主人公が体現しているのは、私たちの「記憶」の仕組みと、実はとても近しいようだ。年を取れば取るほど、あらゆる場面を時系列順に思い出すことが難しくなる。あの思い出と、この思い出。同じ重さで、大切。そんなふうにして記憶の押入れにしまい込み、やがて、それが押入れの中にあることも忘れて日々を過ごす。

けれどそれが、ふっと蘇る瞬間がある。それは明日かもしれないし、何十年も後かもしれない。今この瞬間のことを、いつか、歳を重ねた自分が、他人事のように思い出す。その再会の瞬間に、人は、たぶんちょっと救われるのだ。

(KADOKAWA 1500円+税)=小川志津子