村上春樹は中華料理が苦手で、ラーメンも嫌いというのは、村上春樹ファンの間ではかなり知られたことです。以前も、この「村上春樹を読む」で村上春樹のラーメン嫌いについて紹介したことがあります。東京・千駄ヶ谷に住んでいたころ、家の近くに評判のラーメン屋が2軒並んでいて、その匂いが嫌で、家に帰るのに、いつも苦労したそうです。

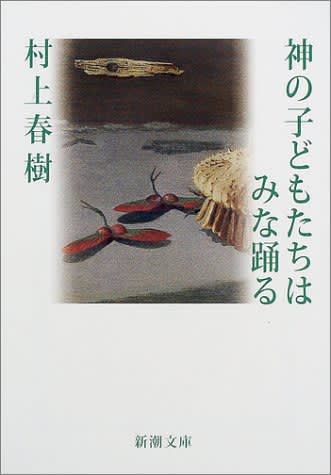

そんな村上春樹の小説で、登場人物がラーメンを食べる場面が初めて出てくるのは、阪神大震災後の日本を描いた連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』(2000年)の中の「UFOが釧路に降りる」という作品です。

☆

「UFOが釧路に降りる」は、妻と結婚して5年という、31歳の小村という男性が主人公です。同作の冒頭は「五日のあいだ彼女は、すべての時間をテレビの前で過ごした」と書き出されています。阪神大震災が起きると小村の妻は5日間も朝から晩まで、銀行や病院のビルが崩れ、商店街が炎に焼かれ、鉄道や高速道路が切断された風景を見続けて、地震の5日後に「もう二度とここに戻ってくるつもりはない」という手紙を置いて、家を出て、郷里の山形の実家に帰ってしまいます。

東京・秋葉原にある老舗のオーディオ機器専門店でセールスの仕事をしている小村は、しかたなく離婚して、1週間の休暇をとります。すると同僚で3歳年下の佐々木が休暇中の予定がないなら、北海道の釧路まで運びたい「小さな荷物がひとつ」あるので、それを持っていってくれれば、飛行機の往復のチケット代くらいは喜んでもちますと言うのです。さらに泊まるところも、手配するという。

佐々木によると、それは「10センチくらいの立方体」の「小さな荷物」です。仕事とはまったく関係のない「100パーセント個人的なものです」。翌日、仕事場で佐々木から「茶色い包装紙で包まれた小さな骨箱のようなもの」を渡された小村が、その箱を軽く振ってみても、手応えはなく、音もしません。重さもほとんどありませんでした。

☆

そして、1995年の2月、小村はその箱を持って、飛行機で釧路に向かうのです。釧路では、佐々木の妹の佐々木ケイコと彼女の友だちのシマオさんという2人の若い女性が小村を空港まで迎えに来ますが、そのシマオさんから「お腹(なか)減っていますか?」「三人で何か温かいものでも食べに行きましょう。温かいものを食べると気持ちがゆったりするから」と言われて、シマオさんが運転する車で、釧路の街に向い、街道沿いにある大きなラーメン屋に3人で入ります。

小村はビールを飲み、熱いラーメンを食べます。「ラーメンはとてもうまかったし、食べ終わったときにはたしかに気持ちが落ち着いていた」と記されています。これが村上春樹作品の登場人物が、最初にラーメンを食べる場面です。

☆

その後、3人はラブホテルに行きます。知り合いが経営しているホテルのようで「狭くて貧乏くさい駅前のビジネスホテルに泊まるより、こっちの方がずっと気が利いているから」という理由です。小村が風呂に入って、出てくると、佐々木の妹という女は、用事があるので先に帰ってしまい、シマオさんだけがいました。

さらにシマオさんも風呂に入るのですが、風呂から出てきた彼女は、バスタオルを胸に巻いただけの格好です。シマオさんはタオルを取り、猫のようにするりと布団の中にもぐり込んで、小村の顔をまっすぐ見るのです。そして、なりゆきのように、小村はシマオさんと関係しようとするのですが、でも、うまくいかないのです……。

さて、この小説は、いったいどんなことを描いているのでしょうか。

☆

まずタイトルの「UFOが釧路に降りる」も少し変わった名前ですね。それはこんなことのようです。小村の妻は地震の5日後に家を出ていったのですが、「私の知り合いにも、一人そういう人がいるんだ」と佐々木ケイコが話します。

それはサエキさんという40歳くらいの美容師のことです。「その人の奥さんが去年の秋にUFOを見たの。夜中に町外れを一人で車を運転していたら、野原の真ん中に大きなUFOが降りてきたわけ。どーんと。『未知との遭遇』みたいに。その一週間後に彼女は家出した」「そのまま消えちゃって、二度と戻ってこなかった」という話です。「出ていく前の一週間はずっと、誰の顔を見てもそのUFOの話しかしなかったんだって」とも佐々木ケイコは話しています。

この「UFOが釧路に降りる」は、『地震のあとで』という連作の第1回の作品として、雑誌「新潮」の1999年8月号に発表されたものです。のちに『神の子どもたちはみな踊る』(2000年)としてまとまる、阪神大震災後の世界を描いた最初の短編が、なぜ「UFOが釧路に降りる」話なのでしょうか……。

確かに、小村の妻が阪神大震災のテレビニュースに釘付けとなり、地震の5日後に家を出ていった話と、サエキさんの奥さんがUFOを見て、一週間ずっとUFOの話をし続けて、家を出て帰ってこない話はつながっているとも言えます。それにしても、なぜ「UFOが釧路に降りる」というタイトルになったのか?

☆

この作品には、いくつか話がズレていく場面が記されています。小村が釧路に着いた時、預かった箱の入った包みを手に持っていることが、未知の佐々木の妹と出会う目じるしでした。でも佐々木ケイコとシマオさんの2人は、小村が箱を手に持っていないのに、彼に声をかけてきました。「この女たちはどうして俺のことがわかったんだろう?」と小村も疑問を抱いています。すでに2人の女性は小村の姿を知っていたということでしょう。

でも今度は「奥さんがつい最近亡くなられたと、兄に聞いたのですが」と佐々木ケイコが小村に話しかけます。小村が「いや、死んだわけじゃないんです」と応えても「でも兄は一昨日の電話ではっきりそう言ってました。小村さんは奥さんを亡くしたばかりなんだって」と彼女は言います。「いや、離婚しただけです。僕の知る限りでは元気に生きています」と述べていますが、ともかく2人の話はチグハグしています。ほんとうに佐々木の妹なのだろうか……という疑問すら、読む者に伝わってきます。

さらに、シマオさんに「君は、佐々木ケイコの友だちなんだよね?」と聞くと、「そうです。私たちは仲間なの」とシマオさんがいうので、「どんな仲間?」と聞くと、シマオさんは、その質問に答えずに「お腹(なか)減っていますか?」とべつの質問を返してきて、3人でラーメンを食べに行くのです。

ですから、小村が村上春樹作品の中で、初めてラーメンを食べる場面は、話がどんどんズレて、揺れていく延長線上にあります。実際、3人が入っていくラーメン屋について「店は汚くてがらんとして、テーブルも椅子もぐらぐらだった」と記されています。やはり、村上春樹作品の中で、ラーメン屋はあまりよい場所ではないのかもしれません。

☆

そして、最大の疑問は、小村が東京から、釧路まで運んだ箱の中身は何だったのかという謎です。小村は中身を見ないまま佐々木ケイコに包みを渡していますが、佐々木ケイコが去った後、ラブホテルのベッドの上で「ところで僕が運んできたあの箱のことだけれど」「中身はいったいなんだったんだろう?」とシマオさんに聞くのです。

すると「それはね」とシマオさんが言って、さらに「小村さんの中身が、あの箱の中に入っていたからよ。小村さんはそのことを知らずに、ここまで運んできて、自分の手で佐々木さんに渡しちゃったのよ。だから小村さんの中身は戻ってこない」と言うのです。それを聞いて、小村は身を起こし、シマオさんの顔を見おろします。

その時「小村は自分が圧倒的に暴力の瀬戸際に立っていることに思い当たった」と村上春樹は書いています。シマオさんは、その小村の顔色を見るなり「それって、冗談よ」と言います。「思いついたでまかせを言っただけ。まずい冗談だったわ。ごめんなさい」と加えるのです。このやりとりの意味することは、どんなことなのでしょうか。

さらに、このやりとりの後に「『でも、まだ始まったばかりなのよ』と彼女は言った」という謎の言葉で、この短編は終わっているのですが、何が「まだ始まったばかり」なのでしょうか……。連作の冒頭としては、ほんとうに謎に満ちた奇妙な味の小説なのです。

☆

この「UFOが釧路に降りる」という作品について、「これは新々宗教の勧誘の話である」「オウムのような新々宗教のメンバー獲得の勧誘劇の話」と指摘をしたのは、文芸評論家の加藤典洋さんでした。

佐々木や佐々木ケイコ、そしてシマオさんたちは「ある人生上の曲がり角にさしかかったような人物がいると、その心のスキにつけ入り、こうした人々をその宗教の世界に引き込んでいる」のです。「何でもない箱を大事なものといつわり、これを釧路に運搬してほしいという口実のもと、集団の施設のある釧路へと送り込む。釧路では、二人の女性が彼を待ちかまえており、まず色仕掛けで小村を籠絡し、その後、その心のスキにつけ入って、彼をその宗教に引き入れようとする」

そんな新々宗教の新手の勧誘劇を描いた作品だと加藤さんは指摘しました。なるほど、確かに、小村を釧路の空港まで迎えにきた佐々木ケイコとシマオさんは「同じようなデザインと色のオーバーコート」を着ていました。「私たちは仲間なの」とも語っていたのです。こういうところは、宗教を同じにしている人たちらしいですね。

☆

文学作品に決定的な読みというものはありませんが、この「UFOが釧路に降りる」に対する加藤典洋さんの読みは、この短編の読みの可能性を大きく広げたと思います。

そして『神の子どもたちはみな踊る』(2000年)という連作短編集に対しても、忘れてはならないことを示したとも言えます。

『神の子どもたちはみな踊る』に収められた短編はいずれも、1995年の2月に起きたことが描かれています。例えば「UFOが釧路に降りる」では「奥さんはいつ出ていったの?」と佐々木ケイコに問われて、「地震の五日あとだから、もう二週間になるな」と小村は答えていますので、作品の時は1995年2月の上旬ごろということになります。

その1995年2月は、同年1月17日に起きた阪神大震災と同3月20日に起きたオウム真理教信者たちによる地下鉄サリン事件との間にある月です。『神の子どもたちはみな踊る』という連作は、阪神大震災後の世界を描いた小説であるとともに、地下鉄サリン事件が起きる予兆をはらんで書かれている作品群なのです。

村上春樹自身が、そのことに触れていますし、そのことは、わかっているつもりで読んでいたのですが、でも<阪神大震災を描いた連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』>という定番の言葉に引きずられてしまうのか、つい阪神大震災寄りの読みをしてしまいがちなのです。

加藤典洋さんの読みで、自分の読みの欠落している部分に気づいて、驚いたことをよく覚えています。

まさに「新潮」には『地震のあとで』という題名で連載され、単行本のタイトルは『神の子どもたちはみな踊る』という題で出版されました。『地震のあとで』という題名は当然、阪神大震災につながっています。

単行本の表題作「神の子どもたちはみな踊る」の主人公の善也には父親がおらず、お父さんは「お方」なんだよと、母親から言われて育ちました。善也の母親はある教団の信者で、「お方」とは自分たちの神の呼び名です。ですから、単行本の題名は新々宗教、オウム真理教信者たちにつながるような名前です。

そのように、この短編集は、阪神大震災とオウム真理教信者やその信者たちによる地下鉄サリン事件の両側に重心を置いた連作なのです。さらに2002年に刊行された『神の子どもたちはみな踊る』の英訳のタイトルは『after the quake』というものでした。これは再び雑誌連載の題『地震のあとで』に戻ったということではなくて、やはり阪神大震災と地下鉄サリン事件の両側を意識して書かれている作品だということなのでしょう。

☆

「問題は、あなたが私に何も与えてくれないことです」と、小村の妻が家を出る際に残した手紙にありました。「あなたとの生活は、空気のかたまりと一緒に暮らしているみたいでした」とも書いてありました。

その妻の言葉を小村はシマオさんに話すのですが、「空気のかたまり?」「どういうことなのかしら?」とシマオさんに聞かれて、「中身がないということだと思う」と答えています。さらに「小村さんって、中身がないの?」と問われて、「ないかもしれない。でもよくわからないな。中身がないと言われても、いったい何が中身なのか」と小村は自問のような言葉をもらしています。

☆

「ある種の宗教らしきものは、そういう場所に、たとえばUFOのように『奇跡』の力、『この世ならぬもの』の力で降り立つことで、そういうふつうの人間の経験の立地を根こそぎにする」

「実は君はからっぽなのだ、この空虚から逃れるには、わが神に帰依するしかない」と断言して、ふつうの「ただの人間」を恫喝し、その人たちのよるべない経験の地面を奪い取ります。それと同じようなことが、地震のような「この世ならぬ出来事」を目の当たりにする経験にも現れるというのが、加藤典洋さんの読みです。「UFOが釧路に降りる」という作品では、そのように地震とUFOと新々宗教が重なっていることを指摘しているのです。

☆

紹介したように「小村さんの中身が、あの箱の中に入っていたからよ。小村さんはそのことを知らずに、ここまで運んできて、自分の手で佐々木さんに渡しちゃったのよ。だから小村さんの中身は戻ってこない」とシマオさんが言い、それを聞いた小村は「自分が圧倒的に暴力の瀬戸際に立っていることに思い当たった」のです。

加藤典洋さんは、この「圧倒的な暴力」の予感は、彼の「ただの人」の経験の場からの、地震とか奇跡とか「この世ならぬもの」が持つ圧倒的な暴力に対する、「馬鹿にするんじゃないゾ!」という怒りの表現だと考えています。

今回、紹介した加藤典洋さんの考えは『村上春樹 イエローページ』という本に書かれていますので、興味のある人は読まれたらいいと思います。

☆

この1年近く、オウム真理教信者の犯罪と村上春樹作品の関係を考えながら、このコラム「村上春樹を読む」を書き続けてきました。

これまで書いてきた視点から、この「UFOが釧路に降りる」について、少しだけ、私の考えを加えてみたいと思います。

それは小村が運んできた「箱」についてです。

村上春樹によるオウム真理教元信者たちへのインタビュー『約束された場所で』(1998年)の巻末にある臨床心理学者の河合隼雄さんと村上春樹との対話、「『悪』を抱えて生きる」の中で、オウム真理教の人たちの問題について、村上春樹が次のように語っていました。前にも紹介しましたし、ちょっと長いですが、村上春樹作品の中の「箱」というものについて、考えるのには、とても重要な発言ですので、また書いてみます。

「話をしていても、宗教的な話になると、彼らの言葉には広がりというものがないんです。それでね、僕はなんでだろう、なんでだろうと、それについてずっと考えていたんです。それで結局思ったんですが、僕らは世界というものの構造をごく本能的に、チャイニーズ・ボックス(入れ子)のようなものとして捉えていると思うんです。箱の中に箱があって、またその箱の中に箱があって……というやつですね。僕らが今捉えている世界のひとつ外には、あるいはひとつ内側には、もうひとつ別の箱があるんじゃないかと、僕らは潜在的に理解しているんじゃないか。そのような理解が我々の世界に陰を与え、深みを与えているわけです。音楽で言えば倍音のようなものを与えている。ところがオウムの人たちは、口では『別な世界』を希求しているにもかかわらず、彼らにとっての実際の世界の成立の仕方は、奇妙に単一で平板なんです。あるところで広がりが止まってしまっている。箱ひとつ分でしか世界を見ていないところがあります」

さらに、こんなことも語っていました。

「僕はオウムの音楽を聴いていて、それをすごく強く感じました。聴いていて、どこがいいのかぜんぜんわからないんです。ほんとの良い音楽というのはいろんな陰がありますよね。哀しみや喜びの陰みたいなのが。ところがオウムの音楽にはそれがまったく感じとれないんです。ただ小さな箱の中で鳴っているみたいです。単調で、奥行きがなくて、そういう意味ではメスメライジング(催眠的)と言ってもいいのかもしれないけれど。でもオウムの人たちはそれが素晴らしい音楽だと思っているんです。だから僕にも聴かせてくれる。僕は音楽というのは人間の心理ともっとも密接に結びついているものだと思っているので、これはなんかちょっと怖いと感じることがありました」

☆

これらの「箱」というものに対する村上春樹の発言から、小村の運んできた「箱」について、少し考えてみたいのです。

ラブホテルのベッドの中で、なりゆきのように、シマオさんと小村は抱き合うのですが、でもどうしてもうまくいかないのです。小村にとって初めてのことでした。

シマオさんは「奥さんのことを考えていたんじゃない」と言いますが、でも小村の頭の中にあったのは、地震の光景です。「高速道路、炎、煙、瓦礫(がれき)の山、道路のひび。彼はその無音のイメージの連続をどうしても断ち切ることができなかった」と書かれています。

河合隼雄さんとの対話の中での村上春樹の言葉から記せば、その「高速道路、炎、煙、瓦礫(がれき)の山、道路のひび。彼はその無音のイメージの連続」とは「チャイニーズ・ボックス(入れ子)」のような広がりがあった世界の姿の力のようなものではないかと思います。

☆

その断ち切れない地震の光景から、「僕が運んできたあの箱」の「中身はいったいなんだろう」ということが、小村は気になり出すのです。

シマオさんは、小村がなぜあの箱の中身が何だか気になり始めた理由について「小村さんの中身が、あの箱の中に入っていたからよ。小村さんはそのことを知らずに、ここまで運んできて、自分の手で佐々木さんに渡しちゃったのよ。だから小村さんの中身は戻ってこない」と説明します。

それを聞いた小村は「自分が圧倒的に暴力の瀬戸際に立っていることに思い当たった」のです。加藤典洋さんの考えで言えば「馬鹿にするんじゃないゾ!」という怒りの表現という場面です。

ここで、小村に何が起きているかというと、地震の光景を見て、高速道路、炎、煙、瓦礫(がれき)の山、道路のひびとのイメージの連続をどうしても断ち切れなかったということは、その時、世界とのつながりを自分の中に初めて見つけたということでしょう。

小村は頼まれると、空っぽの箱でも、自分との関係を考えずに、飛行機代を出すと言われれば、釧路まで、運んできてしまう人です。つまり自分の身をやすやすと自分以外のものに渡してしまう人でした。自分の手で佐々木さんに渡しちゃう人です。そのような人にとって、あの箱は空っぽの一つの箱でしょう。

小村が釧路に着いた時、未知の佐々木の妹ケイコと出会うための目じるしとしての「箱」を持っていなかったのに、でも佐々木ケイコとシマオさんから声をかけられ、「この女たちはどうして俺のことがわかったんだろう?」と小村も疑問を抱いていたことを紹介しました。

でも別な見方をすると、その箱を運ぶために釧路まで来たのに、出会いの目じるしの箱も持たないほど、その箱に関心がないことを示している場面です。そんなにも関心もないものを運ぶために、声をかけられたり、誘われたりすると、小村は、そのことに身を任せてしまう人間なのです。そのような人間にとって、あの箱は空っぽの一つの箱でしょう。

☆

でも「小村さんの中身が、あの箱の中に入っていたからよ。小村さんはそのことを知らずに、ここまで運んできて、自分の手で佐々木さんに渡しちゃったのよ」と言われて、自分の中に、怒りの噴き出してくるという小村は、地震の光景と自分の関係を断ち切らずに、自分のまわりの広い世界と関係が結びだしていて、そういう人にとって、きっと、あの箱は「チャイニーズ・ボックス(入れ子)」のような箱になり始めているはずです。

「小村さんの中身が、あの箱の中に入っていた」という言葉の意味は、そのようなものではないかと、私は考えています。つまり小村は、地震の光景によって、世界につなぎ留められたと言える人だと思います。

新々宗教による新手の勧誘の始まりと大震災の光景とつながる力。その両側を描く「UFOが釧路に降りる」だからこそ、同作が『神の子どもたちはみな踊る』の冒頭に置かれているのでしょう。

そして、この小説の最後の謎のような言葉。シマオさんが言う「でも、まだ始まったばかりなのよ」という言葉の意味なのですが、これは、小村が広がりのある世界との関係をしっかり結んで、自分の生を他者にあずけないで生きる人間として、ちゃんとして歩んで行けるかどうか、その自分の人生の闘いは「まだ始まったばかり」という意味なのではないかと、私は考えています。(共同通信編集委員 小山鉄郎)

******************************************************************************

「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓