伊藤比呂美という詩人が書くものを、私はいつから追いかけているのだろう。最初は子育てエッセー『良いおっぱい 悪いおっぱい』で、20代だったのは間違いない。当時は彼女が詩人であることも知らず、ただ面白いから読んでいた。私は若く、子どもも産んでおらず、でもなぜか切実な思いで字を追っていた。

その後、彼女の詩に出会ったが、でも相変わらず散文も読み続けた。伊藤は離婚し、再び結婚し、子育てに悩み、子連れで米国に渡って移民として暮らし、米国と熊本の遠距離介護をした後、両親と死別する。犬のこと、更年期のこと、仏教のこと、介護のことなどを書いては出版してきた。

私は彼女より10歳年下で、子どもも産まず、親の介護もせず、犬も猫も飼っていないのに、やっぱり身につまされて読んでいる。伊藤は女の心と体の変化の細部と核心を詩人の語感で感受し、詩人の言葉とリズムで表現する。その筆さばきにまんまとはまっているのである。

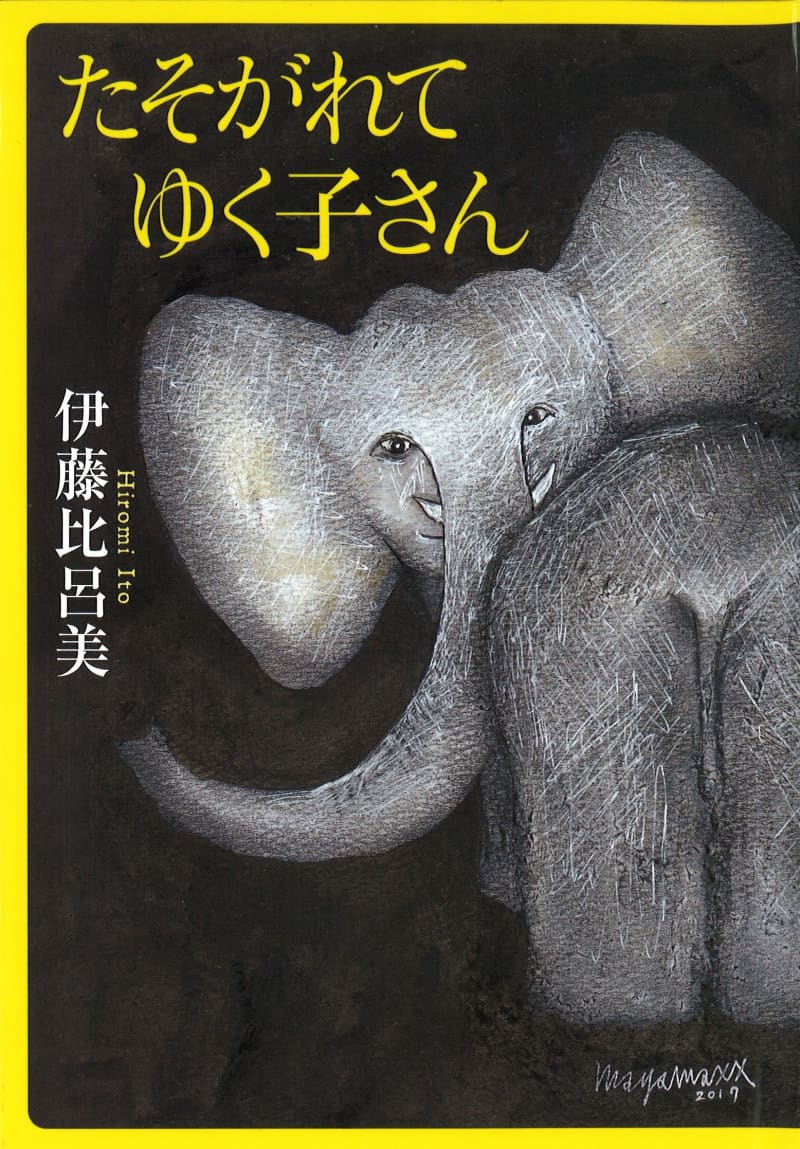

そして『たそがれてゆく子さん』である。米国・カリフォルニアに暮らす伊藤は60歳を過ぎ、「初老」の時期を迎えている。体はぐんぐん衰え、どんどん一人になってゆく。

本書は「婦人公論」の連載を中心にまとめたもので、この連載は2016年1月26日号から始まっている。最初の頃は夫が生きているが、まもなく亡くなる。パートナーとの死別と、その後の寂寥感が、前半のメインテーマだ。

夫とは散々けんかをしたし、うっとうしいと思っていた。死んじまえと何回何十回思ったことか。でも、いま、寂しい。自由だけれど、一人だ。「食べるっていうことが、この頃、ほんとうにつまらない」という状態になり、「ああ、食べるって、ただおなかを満たすだけじゃない。人との関わりだ。つながりだ」と気づく。

しょっちゅう回想が交じる。子育ての苦労。過去に飼った犬のこと。介護のこと。「もう一度、介護したい」と思ったりもする。自分の仕事をこう振り返る。「じっくり観察しまくったものしか書けない。それが、自分と家族だった。(略)これもまたあたし。社会的な問題じゃなくて、家庭の中の問題を書いていくのが、あたしの闘い方だったんだな。そうやって社会や他の女たちにつながってきたんだな、と」

夫がいなくなって仕事ははかどるが、「リアルがない」と感じるようになる。家の2階に次女のサラ子夫婦が住むようになるが、伊藤にとってそれは、さして大きな変化ではなかったようだ。やがて早稲田大学から3年間の期限つきで教える仕事が舞い込み、日本に帰ることを決める。決めた後で、コヨーテの「呼び声(ハウル)」を聞く。犬を連れてキャニヨンを歩き回っていた時のことだ。

米国に3カ月滞在したのが1991年。住み着いたのは97年。ずっとコヨーテを求めてきた。姿を見たことは数回あったが、ハウルを聞くのは初めてだった。「最初はどこかで犬が吠えていると思っていた。でも、やがて気がついた。コヨーテだ。犬にしては、甲高い、もの哀しい声だった」

コヨーテは群れないという。そうか、伊藤比呂美の書くものは、コヨーテのハウルなのだと私は思った。伊藤が「あたしはあたしだ」「あたしは一人だ」と叫ぶ、その呼び声を私は聞いてきたのだ。ずっと。そして、これからも。

(中央公論新社 1400円+税)=田村文