アクサ生命保険・札幌本社長代行 柏木氏(左)と危機管理・事業継続部アシスタントマネージャー 中川原氏

大手企業の本社が東京に一極集中するなか、東京と札幌に本社機能を分割した代替拠点体制をとるアクサ生命保険。9月6日の北海道胆振東部地震では、札幌本社が被災。大規模停電や交通寸断など都市インフラの混乱のなか、4営業日6日間で平時業務に100%復旧できた。同社のBCP、本社2拠点体制はどう機能したのか。同社・札幌本社長代行の柏木勝俊氏と危機管理・事業継続部アシスタントマネージャー(AM)の中川原尚人氏に当時の様子を聞いた。

まさかの被災

9月6日午前3時7分、北海道南部を中心とする地震。震源地に近い厚真町では震度7を記録。約60km離れた札幌市内でも、震度6強か5弱と大きく揺れた。続いて18分後の3時25分に起きた停電は、北海道全域295万戸に及ぶ、日本で初めての大規模停電となった。

危機管理・事業継続部AMの中川原尚人氏は、東京から単身赴任している一人暮らしの札幌市内のマンションで大きな揺れに見舞われた。中川原氏は、真っ暗な部屋ですぐに支度を済ませ、10数階分のマンション階段を恐るおそる降り、オフィスまで約1.5kmの距離を歩いた。夜明け前の札幌の街。店看板や信号機までもが消え、時折通る自動車のヘッドライトが過ぎれば、手元すら見えない。手に持ったスマートフォンのわずかな明かりを頼りに、オフィスに到着したのは午前4時頃。いつもの2倍以上の時間が掛かった。「これまで東京本社が被災した時の支援ばかりを考えていたが、まさか自分たちが被災するとは…」と苦笑する。

札幌本社長代行の柏木勝俊氏も、東京からの単身赴任で中川原氏のすぐ近くのマンションで一人暮らしをしていた。「こんなに長い停電に遭ったのは初めて」という柏木氏。オール電化のマンションでは、震災後の停電によって室内の照明はもちろん、水道の水も出ず、調理器も使えない。暗闇の部屋を手探りでなんとか玄関ドアを開けたが、共用通路も真っ暗で非常階段にもたどり着けなかった。持っていたスマートフォンで足元を照らしながら、オフィスに向かった。

札幌三井JPビルディング外観。中高層部のオフィス(6~19階)と低層部の商業施設(地下1階~4階)で構成する(写真提供:三井不動産)

非常用電源による電話回線で2拠点を緊密連携

6日朝4時。中川原氏がオフィスの入居するビルに到着すると、管理会社・三井不動産マネジメントの林孝信氏が迎えてくれた。林氏はすでに建物とその周辺の状況把握を終え、中川原氏に、建物に損傷がないこと、エレベータ―稼働に向けて最終確認中であること、72時間分の非常用電源が確保できていること、などを教えてくれた。「平時から顔を合わせる方に細かく状況説明してもらえたことで、安心できた」とこの時の説明が、その後の事業継続の大きな判断材料になったという。

朝7時過ぎ。「とくに招集したわけではない」が、18階にあるアクサ生命保険のオフィスには、徒歩・タクシー・自転車など何らかの手段を使って幹部社員らが続々と集まってきた。朝8時30分。東京本社に役員や危機管理のメンバーがそろった段階で、非常用電源で稼働させた電話回線を使い、東京・札幌の2本社間で発災後初めてのCMT(Crisis Management Team)会議を実施した。

会議では、まず災害全容と自社業務影響を共有したうえで、今後とり得る対応策とその判断タイミングを、全社で意思統一することに重点をおいた。この後も、10時、13時、15時、17時とCMT会議を行った。

災害用音声ガイダンスで業務縮小

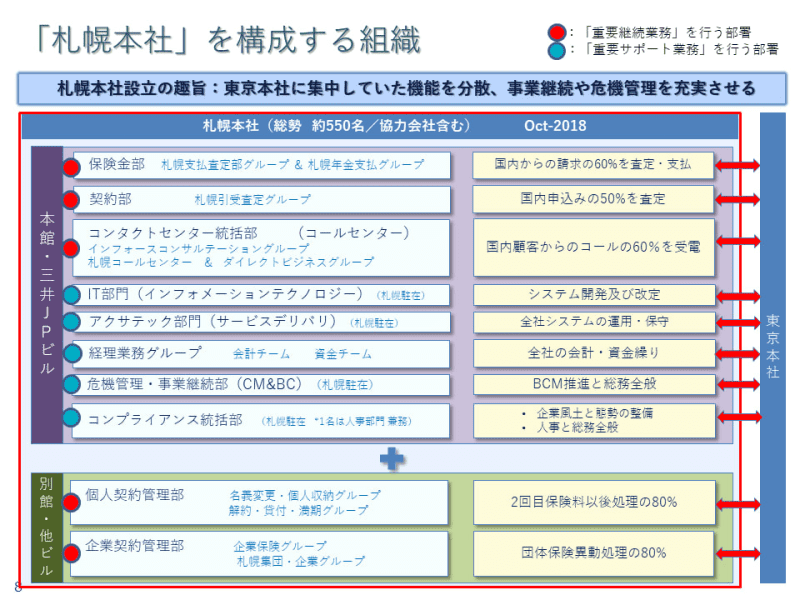

同社札幌本社は、総勢550名。本館300名と別館250名に分かれ、緊急時の影響度にあわせて、「重要継続業務」と、それを支援する「重要サポート業務」をあらかじめ振り分けられている。

アクサ生命保険・札幌本社の業務構成(資料提供:アクサ生命保険)

発災当日真っ先に行ったのは対外的な「コールセンター業務の絞り込み」だった。平時では、同社本社のコールセンターにかけられる電話は1日約4000件。この入電システムにより2拠点に自動的に振り分けられ、東京70人、札幌180人のオペレーターが対応する。札幌本社では全体の6割にあたる1日約2400件前後の入電に対応している。

発災当日の朝9時。札幌本社に常駐するコールセンター部門長が中心となり、既存のBCPに基づいてコールセンターの自動音声ガイダンスを災害時用に切り替えた。平時の音声ガイダンスは専門会社に外注制作しているが、今回は「部門内で原稿を作成し、社内オペレーターの1人が急きょ録音してつくった」(中川原氏)。

音声案内の内容には「北海道胆振東部地震の影響により、コールセンターが通常業務より繋がりにくくなること」を詫びるとともに、「コールセンターで優先対応するものを『給付金の請求』『緊急の保険金支払い』など緊急案件に絞りこむこと」「名義・住所変更など緊急を要しない案件は翌週以降に電話をかけ直しくださるようお願いすること」を簡潔にまとめた。

発災当日の午前11時頃には音声ガイダンスを切り替え、同様に同社公式サイト上にもコールセンターの対応業務縮小を詫びるメッセージ文を掲載した。その甲斐あって「受電業務量を半分以下に絞り込むことができた」という。

発災当日6日の札幌本社内の様子。重要継続業務を担う部署に非常用電源を給電し、業務を継続した(画像提供:アクサ生命保険)

最後の切り札は「札幌本社大移動」

札幌本社にとって最大の懸念材料は、大規模停電がどこまで影響を及ぼすか、ということだった。入居したビルでは、72時間(丸3日)分の非常用電源が確保されていたため、オフィス内では最低限の照明・電話・インターネット回線・PC端末・複合機・データサーバなどの設備は一通り稼働している。

ただし、札幌本社で業務を継続するには、業務基幹となるデータサーバと社内ネットワーク回線が必須となる。これらのデータセンター、社内ネットワーク回線のシステム運用を担う取引企業の多くは札幌市内や北海道内に拠点を置いており、これらのシステムが停電の影響で、もしもサービス障害を起こせば、札幌本社の業務も一気に全面停止してしまう危険があった。

事実、東京・札幌各拠点のIT担当者からは、取引会社を通じて「さまざまな憶測情報が飛び交っている」という報告も。「発災当日の朝11時にネットワーク回線が切れるかもしれない」という情報すらあった。

停電がいつまで長引くかも、発災当日時点では全く読めなかった。「1週間以上長引けば入居ビルの72時間の非常電源も持たない。その先の危険性を考える必要があった」(中川原氏)。

仮に札幌本社が全面業務停止となるのなら、その前に、札幌本社社員のうち重要継続業務を担う部門の社員120~130人を東京本社に移動させなければならない。東京と札幌のCMTメンバーは、常に起こり得る最悪の事態想定とその対策を整理しながら、状況変化を見守った。

冷静な意思決定ができた理由

大きな節目になったのは発災当日午後5時。「午後5時の時点で電源とネットワーク回線の安定が確保できない見通しなら、担当社員100名強を東京本社へ移動させようと決めていた」と中川原氏は振り返る。

東京本社移動と決まれば、すぐにも社員を東京に送り出す準備をしなければならない。同時に東京本社でも大勢の札幌本社側社員を受け入れる準備をしなければならない。

「翌日朝に社員を出発させるには、午後5時はこれ以上待てないギリギリの時間。もし1時間後の午後6時に状況が変わり、その経費が無駄になったとしても、それは被害を最小限に抑えるために必要な犠牲。どこかで決めなければ」と覚悟した。

そして発災当日午後4時過ぎ。入居するビルのエリア一帯の電力が何とか復旧した。道内も翌日以降、電力が順次復旧する見通しであることがわかり始めた。IT担当者からもネットワーク回線がしばらくは断絶しないとの確認が取れた。これを踏まえ、当日午後5時、その日5回目のCMT会議を開き、以降も札幌本社に留まり、事業復旧に集中することを決めた。

災害時の緊迫した状況で、いかに意思決定を行うか。まさにBCPが真価を発揮すると中川原氏という。「事前にあるBCPをベースに、発災以降東京-札幌2拠点のチームが緊密に連携し、起こり得る事態想定とその対策シナリオを小まめに共有できていたことで、常に冷静な対応ができた」(同)。

札幌本社内の平時の様子(画像提供:アクサ生命保険)

出勤社員をいかに確保するか

こうして東京大移動という最後の切り札は切らずに済んだものの、事業継続の困難は続いた。「今回弊社にとって大規模停電と同じくらい脅威となったのは『出勤社員の確保』だった」と柏木氏。

発災当日は朝からJR・市電・地下鉄・バスは全面運休。道路も信号機が停止しているため、タクシーも自家用車も運転を自粛せざるを得なかった。

発災直後から「年4回訓練している」安否確認システムで「自宅の建物が壊れたり、本人や家族が怪我をしたという社員は一人もいなかった」ことは確認できた。出社するべきか否かは「社員本人とその家族の安全を最優先して、無理な出社はしない」という全社方針のもと、各部署ごとにメールや会社の公式手段ではないがSNSなどで社員との意思疎通をとった。

だが発災当日6日の朝に出社できたのは「徒歩や自転車で何とか通勤できるほどの距離に住んでいる社員」のみ。全550名のうちわずか60名と、全体の1割強に過ぎなかった。

停電は発災当日の夕方から順次復旧していったのに対し、公共交通機関の混乱は長引いた。発災2日目の7日も公共交通機関は朝から全面運休が続いた。社員にはタクシー利用による出勤を呼び掛けたが、それでも出社率は5割にとどまった。

その間、平時業務は発災当日からほとんど手着かず。2日目は平時の5割の社員で業務をすすめたが、2日間をあわせた業務量は、平時の1~2割まで落ち込んでいた。「せっかくオフィスで電源とネットワーク回線が確保できても、出社できる社員がいなければ、どうすることも出来ない。もどかしい時間だった」と中川原氏。

土日出勤で遅れを挽回

発災2日目の7日昼以降、ようやく公共交通機関が試運転・間引き運転を始めた。だが本格復旧が始まった翌8~9日は土日と重なってしまった。急きょ7日昼頃、大幅な遅れが生じていた郵便発送業務の幹部社員が協力会社と交渉し、土日出勤ができる人員を募ったところ、内外あわせて100人余りのスタッフが応じてくれた。

郵便発送業務は、顧客の契約内容データを書面に印刷出力し、封筒に正しく封入、郵便局に期日までに持ち込む、というもの。派手さはないが保険会社にとっては根幹の作業。ところが、郵便局に行ってみると、地震の影響で北海道内の郵便局はいつ郵送できるか保証できないという状態であることがわかった。そのとき、ある幹部社員が「だったらお客さま宛ての郵送物は、私が飛行機に乗って東京本社まで届けるしかない」と申し出てくれたという。

幸い新千歳空港は8日朝から全面再開したところだった。結局9日に2名の社員が郵便物を詰めたリュックを背負い、飛行機で東京本社に郵送物を運んでくれた。これにより札幌本社で2日間滞った約1000通分の顧客宛て郵便の発送業務は、週明け前にすべてキャッチアップできた。「社員のおかげで営業日にあたらない土日を復旧作業に充てられたことは幸運だった」と柏木氏は話す。

週末にかけて、社員の自宅でも停電が復旧し、公共交通機関も全面復旧していた。発災5日目の10日(月)。「保育園や学校が休校のため子供を預けられない」といった社員の一部を除き、9割以上が出勤。11日からは全社員が平常通りの業務に戻ることができた。

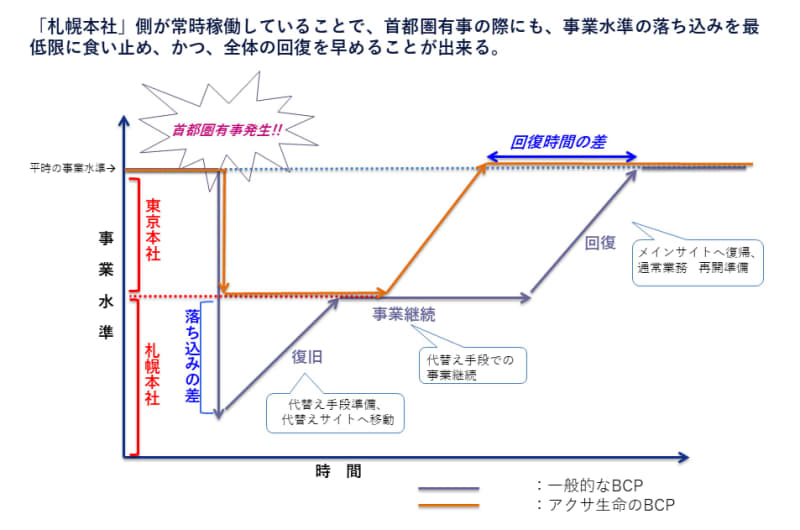

2拠点運営が復旧の早さに

今回の北海道胆振東部地震では、アクサ生命保険・札幌本社の重要継続業務は、発災当日に平時の1割まで落ち込んだ。だがこの間も東京本社が平時通りの業務を遂行できていたため、会社全体としては平時の6割を維持することができた。当然、業務回復にかかる時間も大幅に短縮できれば企業の損失を最小限に抑えられる。また迅速な復旧は顧客の不便さを低減し、ブランド向上にもつながる。「2拠点運営によって生まれる復旧の早さは『社会的価値のある絶対差』になる。今回は当初想定とは逆の立場だったが、2拠点の強みをしっかり発揮できた」と中川原氏は話す。

災害時における東京・札幌の2拠点の業務復旧推移イメージ(資料提供:アクサ生命保険)

「有事を身近なものと捉え、その備えを日々の積み重ねで実施していくことがBCPの真髄」と語る中川原氏

日本大震災の教訓を胸に

アクサ生命保険が、第二の本社を札幌市に設立したのは2014年11月。きっかけは2011年の東日本大震災。首都圏も大混乱だったが、当時、東京本社は大量の帰宅困難者が発生し、その後の計画停電にも対応ができていなかった。「以前からBCPを策定していたが、実際はその場しのぎで対応するのが精一杯だった」と柏木氏は当時を振り返る。

発災直後の3月下旬には、一時的に福岡市に代替本社拠点を立ち上げ、現実に社員200名を一時的に転居させた。だがそれでも一時期は業務の停滞が起きるほどの影響を受けた。

「万一の時に顧客を守る側でなければいけないのに、自分たちの危機管理ができていないと思い知った」。その時の経営幹部の反省から、企業方針の大転換が起こったという。

2012年に社内に専属の「危機管理・事業継続部」を新設。緊急時の司令塔を明確にするとともに、新たな代替本社拠点の候補地を本格的に探し始めた。候補として挙がった全国65カ所のなかから決めたのが、札幌市だった。

決め手となったのは6つ。(1)豊かな都市圏人口(東・名・阪・福岡と並ぶ5大都市圏の一つ) (2)大学が多く(全国4位)、若く優秀な人材が多い (3)人口に占める女性の比率が高い(全国1位)(4)自然災害が少ない(台風上陸が少なく、都市圏の地盤が強い)(5)地震が少ない(今後30年以内に震度6弱以上に見舞われる確率が全国県庁所在地で一番低い)(6)行政当局の受入れ体制が整っている(北海道と札幌市が「バックアップ拠点構想」を推進する)

とくに女性社員の比率が高い生命保険業。札幌本社でも社員の8割以上が女性を占める。新拠点設立のため多くの現地採用をする同社にとって、大学数や女性人口は大きな要素になった。

ただ進出先は決まったものの、東京本社の代替となる拠点を構築することは簡単ではなかった。そもそも女性は単身赴任が難しいこともあり、札幌への転勤を募っても、応じてくれる社員は少なかった。結局、東京からの転勤者は当初の想定より大幅に少ない70名。大規模な現地採用に望みを託し、人手が足りない部分は派遣社員、協力会社(委託先)で賄ってのスタートだった。

毎年60名の現地採用も社員教育も、すべてが手探り状態。「東京本社との連携も当初はうまくいかず、課題は山積だった。こうした課題を一つ一つ丁寧に克服していく作業だった」と柏木氏。

こうした地道な努力が実を結び、2015年には事業継続マネジメントの国際規格「ISO22301」認証を取得。2018年時点ではスタッフ550名のうち直雇用250名。そのうち190名を現地雇用が占める。今や「現地化率75%」を達成し、地域に根付いた拠点になりつつある。

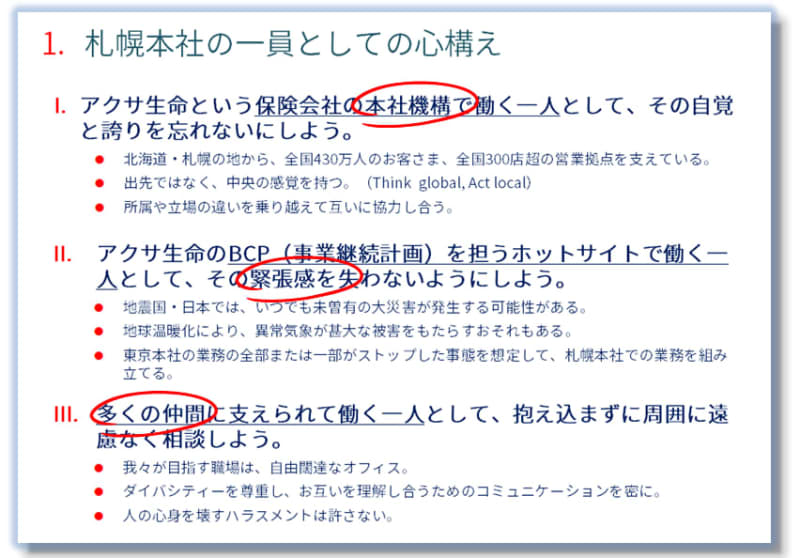

教育と日々の積み重ねが企業文化に

札幌本社が災害時になぜここまで臨機応変の対応ができたのか。ひとつは、入社以来の徹底した教育にある。札幌本社では入社時に必ず、「札幌本社の一員としての心構え」を共有するという。

入社式で必ず共有する「札幌本社の一員としての心構え」(資料提供:アクサ生命保険)

同社には全国300店舗の支社・営業所があり、各道府県に約100~200人の職員を擁する。その先には430万人にのぼる顧客がいる。「札幌本社は、他の営業店とは全く違い、首都圏が有事の際には本社機能を一手に担わなければいけない。入社した一番最初に、その緊張感をしっかり持ってもらう」と中川原氏はその意図を説明する。

もう一つは同社が掲げるBCPの方針にある。「災害時は、社員とその家族の生命を最優先する」ということ。一見逆説的にも捉えられるが、「自分や家族が危機的状況にあれば、会社のことを考える余裕すらない。会社が自分たちの生命を最優先して守ってくれるからこそ、その社員が安心して会社や顧客のことを考えて行動してくれる」(中川原氏)。結果的には企業の防災力向上に大きな効果のある方針となっている。

ただし「教育や研修だけでは本当の身にならない」とも中川原氏。危機管理・事業継続部では、いつ東京本社が被災しても、札幌本社が全ての業務を引き継げるよう、日々の準備と定期的な訓練を怠らない。

例えば引継ぎ業務の中でも大きな労力を要する「社内郵送便」の取り扱いは、定期的に東京本社の社員が札幌本社を訪ね、一緒に作業を確認している。

また、災害時に東京本社の社員を受け入れるため、札幌本社には120台分の予備PCを配備している。中川原氏が率いる社内スタッフは、日課としてこのPCを毎日6台ずつ倉庫から取り出し、OSやアプリケーションの更新作業を行っている。

「毎日繰り返せば、20日ですべてのPCの更新作業を完了できる」。地道な作業だが「有事を身近なものと捉え、その備えを日々の積み重ねていくことがBCPの真髄」だと中川原氏は強調する。

倉庫には緊急用のノートPCが入ったフォルダがずらりと並ぶ。全120台分を毎日6台ずつ取り出しパッチを当てている

札幌本社の対応を検証し、さらなる改善につなげたいと語る柏木氏

社員の使命感に支えられた6日間

もともと首都圏で大災害が起きた際に、本社機能を引き継ぐために設立した札幌本社。「今回の地震災害では、被災した札幌本社の社員たちが業務継続・復旧のために自ら主体的に行動し、提案してくれる姿が心強く、嬉しかった」と柏木氏。

とくに柏木氏の印象に残っているのは、発災2日目の昼のこと。社員の有志が自宅から持ち寄ったコメ15kgと電気炊飯器3台を使い、出社した社員や協力会社のスタッフ200人以上におにぎりの炊き出しをしてくれた。「発災後2日間は、コンビニに行っても何も売っていない。自宅も停電中で、しばらく冷たい食べ物ばかりを口にしていた社員たちにとって、温かいおにぎりは何よりの生きる源。皆に喜ばれた」という。

災害後、ビル周辺のコンビニエンスストアでも商品在庫がなくなり、昼食をとるのも一苦労。炊き出しのおにぎりが社員に喜ばれた(画像提供:アクサ生命保険)

「交通機関が止まっても、徒歩で1時間かけて出勤してくれる社員。急な土日出勤に手を挙げてくれる社員、郵便物1000通を自ら背負って東京本社に届けてくれる社員、そしてお米と炊飯器を持参して炊き出しをしてくれる社員。もちろん対応のなかにはコンプライアンス的な視点で批判されてもおかしくないものもあり、実際『過剰な対応だった』という意見も社内にあった。だが現場の非常事態のなかで、社員が顧客や仲間のために行動してくれたことは、社員の使命感がわかる象徴的な出来事。このことを語り継ぎ、いま根付いてきた企業文化を絶やさず守っていきたい」と柏木氏は振り返る。

被災経験をさらなる進化へ

今回の被災経験を改めて振り返って、新たに改善すべき課題はあるのか。柏木氏が具体的に5つを挙げてくれた。

1)電力の確保・復旧をよりスムーズにする

2)委託先、協力会社のBCPの質を一層高める

3)社員の出勤手段を確保する

4)現地採用社員の比率を高める(単身赴任者の危うさ)

5)経験を語り継ぐ(慢心にならない)

電源については、ビル側から72時間分の非常電源を専有部に供給を受ける契約をしていたものの、実際に業務を遂行するには使用できるコンセントの口数が圧倒的に足りなかった。今回をきっかけに契約を見直し、非常用電源コンセントを現状の60口から最大限の150口に増強することに決めた。

また、停電中はスマートフォンでのメールやSNSが社員間の連絡共有に役立った。一方で多くの社員を束ねる上司に連絡が集中し、上司のスマートフォンのバッテリーが消耗してしまう危うさもあった。「管理職には予備バッテリーを支給し、日々携帯させることも検討したい」という。

災害時は交通インフラの寸断で出勤できない社員が、事業継続に大きな影響を及ぼすことを実感した。今後は「シャトルバスの借上げや自家用車の乗合い」など公共交通機関以外の交通手段を会社として手配することも視野に入れて方法論を検討する。「大手メガバンクの札幌支店など、ブラックアウトのなかでも完全に営業された企業もある。先進事例に学びたい」(柏木氏)と改善を模索する。

加えて、女性が8割以上を占める職場環境では、本人は出社可能でも「保育所・学校が休みで子供を預けられない」という理由で出勤を諦めざるを得ない社員が意外と多かった。「緊急時には仮設の託児スペースを社内に設置できないか。新たに検討を始めている」という。

さらに究極的には、災害時に無理に出社をするよりも、自宅でも必要最小限の業務ができる「バーチャルオフィス」のシステム導入も検討していくという。

もともと東京本社を支援するために設立した札幌本社。今回の震災では逆に支援される立場になったが、2人はこの被災経験が今後東京本社や全国の営業所を支援するために大きな収穫になるという。「5年、10年も経てば、社内で大きな災害を経験した人も少なくなる。ここまで培ってきた企業文化を、次の世代にも引き継いでいきたい」(柏木氏)。

ビル管理側で奮闘した三井不動産・安田氏(写真右)と三井不動産ビルマネジメント・林氏

企業のBCP構築、ビル管理で支援

今回の災害対応にあたっては、入居した「札幌三井JPビルディング」の管理会社の支援体制に助けられたと柏木氏と中川原氏は口をそろえる。

同ビルの開発・管理に携わる三井不動産では、東日本大震災後の2012年から、防災対策やBCPサポートを強化したオフィスビル開発を進めていた。「今回の札幌三井JPビルディングは、ちょうど弊社が防災やBCPの強化を打ち出した時に計画したビル。新築オフィスビルとしては先進的な要素を随所に採用しています」と話すのは、三井不動産北海道支店事業グループ主任の安田有希氏。

今回の「札幌三井JPビルディング」では、

・ダンパーによる制震構造を採用

・災害時の被災度判定システムを採用

・72時間の非常用発電機を配備

・特別高圧線ネットワーク3回線受電方式の採用(発電所・変電所の停電回避)

・通常の1.5倍の耐震性をもつ最高ランクの非常用エレベーターを採用

・テナント企業用に3日分の食料と水を備蓄

・365日24時間対応の防災センターを常設

など、手厚いハード・ソフト仕様を新築時から備える。

「計画当初は、地震の少ない札幌ではオーバースペックだといわれたこともありました」と安田氏は明かす。

だが今回の震災では、その備えが大きな効果を発揮した。当日入居テナント企業への支援を統括したのは、三井不動産ビルマネジメント・オフィス事業推進本部 札幌支店主査の林孝信氏。当日夜間は当直当番ではなかったが、地震の揺れに飛び起き、近くにある自宅からビルに駆けつけた。

発災直後、いち早く建物の被災を把握して「安全宣言」が出せる体制を整え、停電後30~40秒ほどで非常用電源に切り替え、ビル共用部と事前契約した入居企業のコンセントに電力に供給した。その後も入居する全30社のテナント企業のオフィスを訪ね、出社した従業員向けに、備蓄した缶詰パンやペットボトルの水を配給した。

発災当日の夜。札幌市内では、ホテルをチェックアウトしたが、交通機関の停止で身動きが取れないという外国人観光客が街にあふれた。これを受けて林氏らは、急きょビルの玄関ロビーを24時間開放することを決定。非常用電源の設備を活かし、スマートフォンの充電のためにコンセントを提供する、ロビーの液晶ディスプレイで震災情報を伝えるニュース番組を放映する、仮眠用の段ボールを貸し出すなど、臨機応変の対応を行い、利用者から喜ばれた。

発災当日の9月6日夜。札幌三井JPビルディングは玄関ロビーを開放し、公共交通機関の停止で身動きが取れない外国人観光客を受け入れた(写真提供:三井不動産ビルマネジメント)

「日々の訓練時のおかげで『有事の当たり前』の時間を過ごすことができた」と安田さん。「大規模災害にも大きな混乱なく対応できたことには誇りを持ちながら、さらなる改善をめざしたい」とする。

今のところ同ビルのテナント入居率は100%で「今回の対応で新規契約が決まることもない」。だが安田さんは「企業のBCPを重視し、ビル側に適切なハード・ソフトを求める需要は今後確実に高まっていく。今回評価頂いた企業が将来どこに移転しても同じサービスを受けられるように、選択肢を増やしていきたい」と意気込む。

(了)

リスク対策.com:峰田 慎二