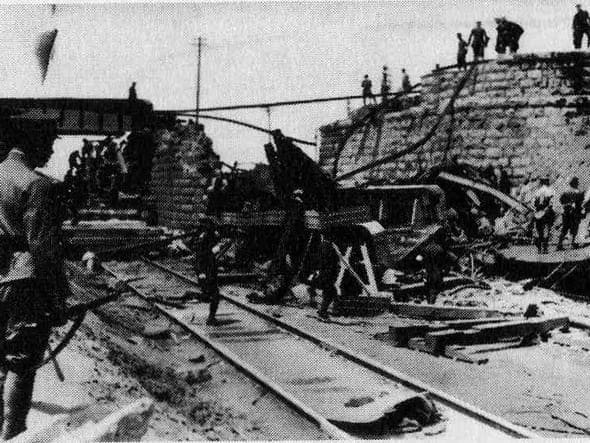

張作霖爆殺事件の報道は不可解なものばかりだった(出典:Wikipedia)

張作霖爆殺事件、隠された事実

言論の自由は民主主義の根幹である。言論の自由への軍部の介入という昭和初期の暗黒時代を、朝日新聞(東京・大阪本社)の報道ぶりを中心に検証してみる。「新聞と『昭和』」(朝日文庫)が最良の文献の一つであり、張作霖爆殺事件以降の言論弾圧を取り上げてみたい。既によく知られた史実も多いが、今日の言論の自由の問題を考えるよすがともしたい。同書を参考にし、一部引用する。

北京の故宮博物院の西隣に、ベンガラ色(赤色)の高い壁で囲まれ、市民や観光客の立ち入りを拒む広大な一角がある。中国共産党総書記や首相が執務する現代中国の政治中枢「中南海」だ。

90年ほど前、満州(中国東北部)から進出してきた奉天派軍閥・張作霖(1875~1928)も、ここに陸海軍大元帥府を置いて北京政府を組織した。だが「中南海の主」となって1年余りで撤退を余儀なくされる。昭和3年(1928)6月2日夜から3日未明にかけて、大元帥府から続々と車が走り出た。その1台に、蒋介石率いる国民党の北伐軍との対決を断念し、満州の奉天(現瀋陽)に撤収する最高首脳張作霖が乗っていた。北京駅では兵士や武器、家財を満載した列車が次々に出発していた。

「支那統一の夢破れて、去り行く敗残の王者、北京脱出の張作霖氏」。4日付の朝日新聞朝刊は、張一行の北京脱出を詳しく報じた(以下引用文は原則として現代語表記とする)。

この慌ただしいホームの光景を、じっと観察する日本軍将校がいた。奉天までの要所にも人員が配置され、日本軍は途中駅の発着時間などの運行状況を逐一把握していた。張作霖を列車ごと爆破し、国民党の仕業に見せかける。そんな<謀略のシナリオ>を描いて実行したのは、満州駐留の日本陸軍(関東軍)の高級参謀・河本大作大佐だ。大規模な武力衝突を誘発させ、満州の直接統治を強める狙いだった。

4日午前5時25分。京奉線の終着駅を目前にした特別列車が、南満州鉄道(満鉄)の陸橋をくぐった瞬間、大音響とともに爆発が起きた。

その日発行の大阪朝日夕刊は1面トップの見出しで「南軍(国民党軍)の便衣隊(ゲリラ部隊)、張作霖氏の列車を爆破」と決めつけ、記事でも「南軍の便衣隊の仕業なることが判明した」と断定した。東京朝日も国民党軍の決行を強くにおわせた。関東軍は事件後、国民党軍の犯行との見解を示していた。記事はこれと軌を一にしていた(言うまでもなく誤報である)。

事件報道に外圧

事件当日発行の5日付東京朝日夕刊には、「事件を日本の陰謀となし、奉天の日支間雲行嫌悪」という奉天特派員の記事が4段見出しで載った。6日付夕刊では「爆発現場検証に日支意見合わず」と、日中の食い違いを指摘した。6日付大阪朝日朝刊では「対日反感たかまる」との続報を載せ、「支那側において…日本人の所為なりとの風説が流布され…一般民衆や軍隊はもとより官憲にいたるまで一人としてこれを妄信せざるものなく」と報じている。しかし、日本側の謀略の可能性に触れる一連の記事は、事件後数日で紙面から姿を消してしまう。新聞に外から圧力が加わった。

列車爆破で重傷を負った張作霖は、奉天城内の私邸に運び込まれ、生死は極秘にされた。

朝日新聞の奉天特派員大井二郎は張の息子の張学良と親交があった。事件から9日後の6月13日、大井は学良との会見に成功した。大井が弔意を述べると、学良は父が爆破当日に死去したことを認めた。大井は「張作霖氏は遭遇当日に死亡」とスクープした。そんな敏腕な大井が、爆破事件への関東軍の関与に全く感づかなかったとは考えにくい。なぜ大井は真相を追及しなかったか。一つは、言論統制である。

内務省や満州の関東庁による言論統制を記録した昭和9年(1934)7月10日付の「新聞記事差止対照表」には、張作霖事件への報道規制として次の記述がある。

「張作霖の死亡と帝国人民との間に何らかの関係あるが如く揣摩(しま)せる記事を往々新聞紙に散見せらるる処なるが、…日支国交上重大なる支障を生ずる虞(おそれ)あり…此の種の流言浮説を掲載せざる事」。こうした差止事項を関東庁は事件の2日後に最も厳しい「示達」の形で出している。大井はその後の関連記事でも事件自体には不自然なほど触れていない。言論統制の監視下にあったためと考えられる。しかし、沈黙の理由はそれだけではないようだ。

防衛省防衛研究所図書館の「張作霖爆死事件に関する外交文書」の中に、昭和3年(1928)6月8日付で林久治郎・奉天総領事から田中義一外相(首相兼務)に宛てた文書がある。張作霖事件の際の新聞記者らの姿勢を報告している。

「邦人新聞記者等の間には爆声暁風を衝(つ)いて鼓膜を打つや『ははー遣(や)ったな』と感じたる者一、二に止まらざる模様にて爾来(じらい)邦人側の内に之を以って邦人側の計画或いは満鉄・陸軍一部の計画あるにあらずやと考えるに至れるも事外交上の一大事なるを以て容易に口外すべからずとなし居る感あるは事実なり」

記者らは、爆破が日本側の謀略と感づきながら、対中関係や日本の国際的立場を考え、真相の公表を自主規制した、というのだ。実は、事件の真相は直後から漏れ始めていた。

新聞も真相を知り得る立場にあった。

「張作霖の列車爆破事件の日支共同調査はいまだ公表していないが、外人方面の調べによれば明らかに日本のある団体の行為であって陸軍がこれに便宜を与えたものである」とするイギリス人記者シンプソンの談話を、上海の外国語新聞や中国紙が載せている―。そんな記事が、上海特派員発で同年8月16日付の東京朝日新聞朝刊に載った。外国紙の内容を紹介する形で、日本軍に対する疑惑の存在を伝えようとする記事だ。ただし、シンプソンについては、「排日記者として定評のある」と形容し、距離をとっている。この記事以降、朝日の張作霖事件に関する報道は下火になる。圧力に屈したのだろう。新聞がこの事件を再び大きく報じるのは、野党民政党が事を「満州某重大事件」と呼んで、政友会内閣に揺さぶりを始める昭和3年12月以降のことだ。

昭和天皇の信を失い、内閣総辞職に追い込まれた田中義一首相

<満州某重大事件>との隠ぺい呼称

張作霖が爆殺されてから半年経った。事件は奇妙な名前で呼ばれ始めた。「満州某重大事件」。東京朝日新聞に初めて「満州の某事件」という見出しが登場したのは、事件の年の12月25日付夕刊だった。田中義一首相が外務政務次官の森恪(つとむ)らと会って「民政党が政府攻撃の重点とする満州の某重大事件に関し特に意見を交換」したことを伝える記事だ。

張作霖事件が日本側の謀略だと知った野党の民政党は、24日に召集された第56回帝国議会に臨むに当たり、「暴露戦術」もちらつかせ倒閣をうかがった。年が明けて昭和4年(1929)1月22日、田中は民政党総裁の浜口雄幸らに申し入れた。

「いわゆる満州における重大事件は国際関係に鑑(かんが)み国家のため、この際議場の問題とされぬよう切に希望する…御質問ありとするも政府は…調査中と言う外何ともお答えする事は出来ぬ」(23日付夕刊)

一方、民政党の浜口も、真相暴露が国際社会で日本に不利益をもたらす影響を考えざるを得なかった。真相を明らかにする方向ではなく、倒閣の揺さぶりの道具に使う形になった。

与野党ともに真相究明に及び腰だった。

そこで登場したのが、「満州某重大事件」という持って回った言い回しだった。新聞は与野党の煮え切らないやりとりを鋭く突いた。東京朝日は「早く事を明々白々の内に公表して、内外の疑惑を解くべし。その上で責任が無ければよし、責任あらば責任の所在を明らかにして遅くはないのである」(5月15日社説)。

だが新聞はそこまでで筆を止めた。政府による言論統制に加えて、報道機関として対外関係への配慮もあったのだろう。自ら真相を調べて報じることはなかった。

天皇は真相を知っていた

昭和天皇は張作霖爆殺の真相を知っていた。「この事件の主謀者は河本大作大佐である、田中(義一)総理は最初私に対し、この事件は甚だ遺憾な事で、・・・河本を処罰し、支那に対しては遺憾の意を表する積りである、という事であった」(「昭和天皇独白録」)。

田中首相は当初、昭和天皇にかなり率直に報告し、処罰も覚悟していた。だが有力閣僚や陸軍の強い反対で、姿勢を後退させる。

「田中は再び私の処にやってきて、この問題はうやむやの中に葬りたいと言う事であった。…私は田中に対し、それでは前と話が違うではないか、辞表を出してはどうかと強い語気で言った」(同前)。

昭和天皇の信を失い、田中内閣は昭和4年7月2日、総辞職する。だが事件そのものは結局うやむやにされた。

「満州某重大事件の解決に関しては政府及び軍部においても苦心し・・・事件の内容はこれを発表せず、ただ責任者処罰だけは御裁可を仰ぎ1日付をもって左の如く発表した」(7月1日発行の2日付東京朝日夕刊)

張本人・河本は軍法会議を免れ、警備上の不備を理由に停職となっただけであった。謀略を敢行しても処罰されない。その事実は、軍人が独断専行を強める一因になった。

張作霖事件から3年後の昭和6年(1931)9月18日。その現場から数キロ先の柳条湖で、日本が経営する満鉄線が爆破された。関東軍は「中国側の仕業」として、満州各地を占領した。首謀者は2人の関東軍参謀だった。河本の後任の板垣征四郎と石原莞爾である。だが謀略の全容が明らかになるのは戦後のことだ。当時の若槻礼次郎内閣は「不拡大方針」を表明した。だが関東軍は兵を進め、朝鮮駐屯の日本軍も同月21日、独断で満州に入った。ここが歴史の分かれ目だったが、閣議も軍事行動を認めてしまった。朝日も社論を転換した。軍が独断で動き、政府が追認する。新聞も謀略を疑いつつ追認に加わる。張作霖事件でも、満州事変でも、その構図が繰り返された。

言論の死と国際的孤立

昭和6年(1931)9月の満州事変勃発を契機に、朝日新聞は軍事行動追認へ論調を変えた。社説転換の象徴とされるのは、この年10月1日の大阪朝日の社説だ。

「満州に独立国の生まれ出ることについては歓迎こそすれ反対すべき理由はない」と書いた。それは朝日が掲げて来た「統一中国実現への支援や中国民族主義の肯定という基本理念と、満州は中国の一部だという事実認識をすべて捨て去ることを意味する」(後藤孝夫「辛亥革命から満州事変へ」)とも言えた。

昭和7年(1932)3月、日本は「満州国」を独立させ、実権を握った。「傀儡(かいらい)政権」である。イギリスのリットンを委員長とする国際連盟の調査団が実態を調べ、10月に報告書を発表した。

(1)「満州国」は自発的な独立運動でできたとは考えられない。(2)日本の満州での権益は無視しえない。(3)中国の主権下で満州に自治政府を設けるべきだ、などの内容だった。

日本に配慮した報告書だったが、「満州国」を承認していた日本側、特に新聞は憤激した。10月3日の社説には非難の言葉が並んだ。東京日日(現毎日新聞)の見出しは「夢を説く報告書、誇大妄想も甚だし」。東京朝日も「錯覚、曲弁、認識不足」と題して、「歴史を無視したる空論」と決めつけた。満州事変以降新聞を支配した無分別な高揚が「慣性」のように働いていた。

一方で、リットン報告書に基づき日本軍の撤退勧告などを含む報告案の内容が明らかになると、国際的孤立への不安も高まった。東京朝日は昭和8年(1933)2月18日、「勧告書は判決文にあらず」と題する社説で、連盟から脱退には慎重な姿勢を見せた。ただし、「勧告書が日本の立場を理解せず、随(したが)って極東平和の確立に対して効果的手段を指示し得なかったとは、吾人の深く遺憾とするところ」とも述べる。

「満州国」に固執しながら、国際的孤立も避けようとする立論には所詮(しょせん)、無理があった。報告案は42対1で採決された。反対は日本だけだった。日本代表は退場し、国際連盟脱退が決まった。

謝辞:「新聞と『昭和』」(朝日文庫)は良書であり、多くの引用をさせていただいた。あらためてお礼を申し上げる。

参考文献:「太平洋戦争と新聞」(前坂俊之)、国立国会図書館及び筑波大学附属図書館の関連文献。

(つづく)