今年はアニメ「機動戦士ガンダム」のテレビ放送開始から40周年となる。この間、多くの続編や関連作品が生み出され、新たなファンを獲得してきた。これだけ長きにわたってファンを獲得してきた理由は何なのか。新年用の特集記事にまとめようと、昨年9月から11月にかけ、いろいろな方を取材した。

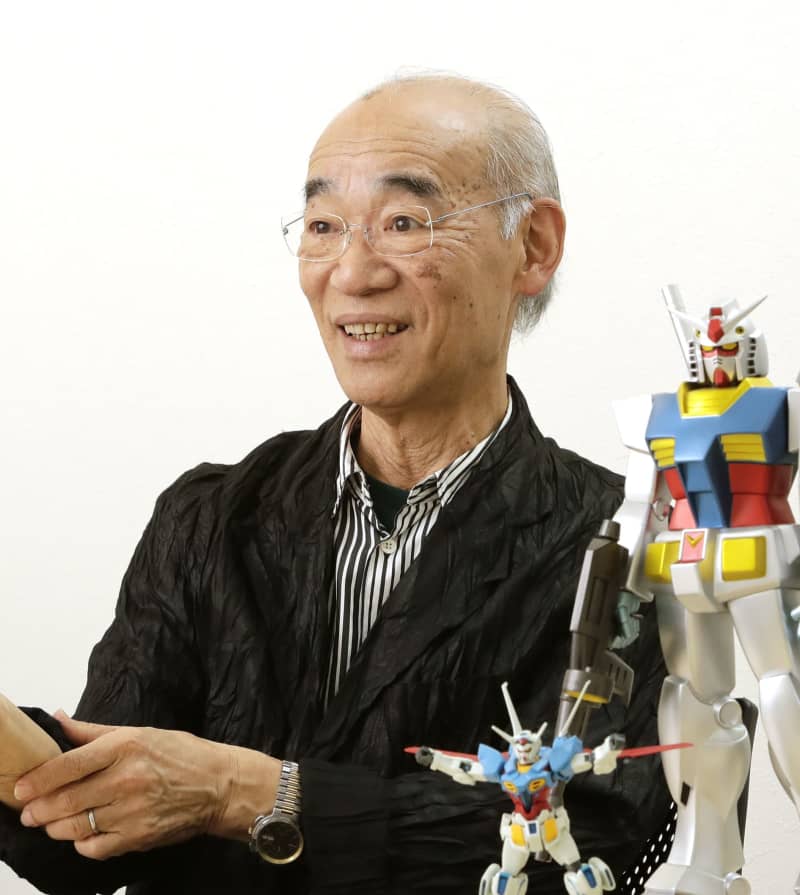

ガンダムファンだった科学者やパイロットなど、職業は様々。多種多様な話を聞けていずれも面白かったのだが、一番印象に残ったのはガンダムの「生みの親」とも言えるアニメ監督の富野由悠季さんへのインタビューだった。

別の取材で6月に話を聞いたのを合わせると、インタビューは計2回、5時間以上に及んだ。正直なところ、最初のインタビューに向かっている時は、かなり緊張した。子どもの頃に熱中したアニメの監督ということもあったが、過去のインタビュー映像やかつて取材した同僚の話から、とても怖い方なのかもしれないと覚悟していたからだ。

しかし、実際に目の前に現れた富野さんは朗らかだった。笑顔もこぼれ、冗談もよく飛ばす。一方で、こちらがピントのずれた質問をした時に向ける鋭い視線や、カメラマンの仕事ぶりを横目でうかがう様子など、取材相手としてはとても気が抜ける相手ではない。何か抜き身の刀を突きつけられているような、独特の緊張感があった。

そんな状況で、自身のキャリアや影響を受けたアニメ監督、作品への思いなど、幅広い話を聞くことができたのだが、そのうち一つ印象深かった話を挙げるとするならば、日本のロボットアニメのヒーローの特殊性についてだ。

「機動戦士ガンダム」の主人公アムロ・レイは機械オタク。なぜそのようなキャラクターを主人公にしたのか。富野さんの答えは「米国に肩を並べようとする戦後日本の意識の基本にあった技術信仰の象徴」というものだった。

どういうことか。対照的なヒーロー像を考えてみればいい。それは、米国のコミック(いわゆるアメコミ)のヒーローだ。スーパーマンやスパイダーマンなど、彼らはみんな自身の身体をもって超人的な力を発揮し、ヒーローとなる。その理由を、富野さんは米国が抱える人種問題に見る。マジョリティーである白人が、コミックの中で自分たちの身体の優越性を証し立ててきたというのだ。一方で、アムロは機械に乗ることでしかヒーローになれない。その根底には、技術に対する信仰がある―。

そんな話を聞いて思い出したのは、子どもの頃の記憶だ。ガンダムに熱中していたのは小学校低学年の頃。買っていた漫画雑誌も「コロコロコミック」ではなく「コミックボンボン」だった私は、脳内でアニメのキャラクターになりきる「ごっこ遊び」をする時、アムロではなくガンダムになりきっていた。機械と同一化することで、自身のヒロイズムを満たしていたのだ。

鉄人28号からマジンガーZ、ガンダムと続く日本のロボットアニメの根底には、おそらく技術信仰というものがあったのだろう。超合金にはまった先輩たちも、ガンプラにはまった私たちと大差がなかったに違いない。主人公を機械オタクとしたガンダムは、そのことを批評的に取り込んだ作品と言えるのかもしれない。

面白いのは、ガンダムがアジアで人気があるということだ。昨年、中国・上海にできたガンプラを中心に扱うオフィシャルショップは大盛況。このほか、タイやシンガポール、インドネシアなどでも受け入れられているという。

一方で、欧米でそれほどの人気があるとは聞かない。同じ日本のアニメでも、絵柄も含めてアメコミの要素が強い「ドラゴンボール」とは対照的だ。考えてみれば、超サイヤ人の外見が金髪碧眼であるというのも示唆的で、富野さんの話から色々と考えが広がってしまう。

アニメ制作会社「サンライズ」は昨年、米国の映画会社と共同で、ガンダムの実写映画を製作すると発表した。ゴジラやピカチュウなど、日本のコンテンツがハリウッドで映画化されるのはもはや珍しくないが、もしかしたらガンダムの米国への進出というのは、想像以上に大きな挑戦なのかもしれない。ストーリーは完全オリジナルになるというが、どのような作品となり、どのように受け入れられていくのか。今後のガンダムの展開は、文化や産業の伝播といった観点でも要注目だ。(鈴木沙巴良・共同通信文化部記者)