枯れ果てた花束が三つ、風に吹かれていた。廃駅にわずかに残る黄色の点字ブロックの跡が、砂に埋もれかけている。岩手県釜石市の鵜住居(うのすまい)町。この風景を、俳人の照井翠は「津波砂漠」と呼んだ。本書の中にも何度か出てくる印象的な言葉だ。

東日本大震災から3年半後の2014年秋、私は釜石高校の教諭だった照井を訪ねた。被災直後、照井が同僚や教え子、近所の人たちと共に避難していた釜石高校の体育館で取材した後、鵜住居に移動した。そこで「釜石の悲劇」の話を聞いた。ひゅうひゅうと風が鳴っていた。

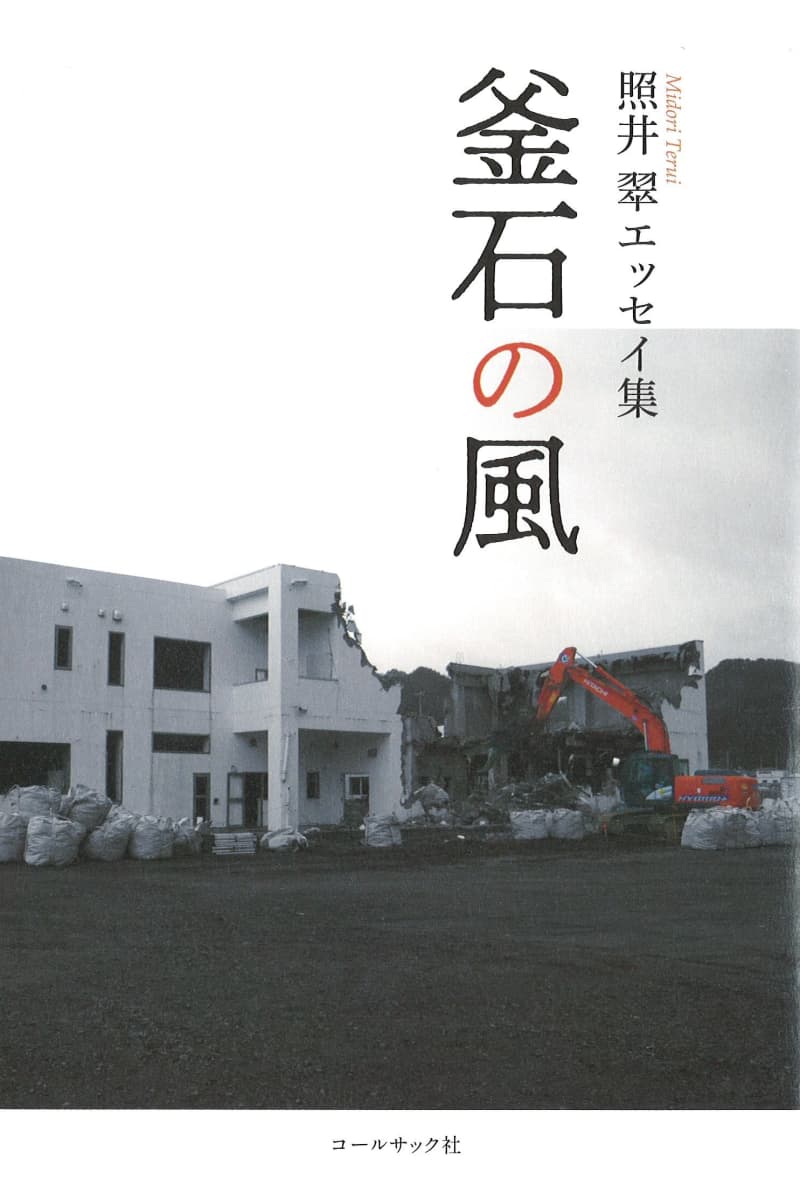

本書は、震災句集『龍宮』(12年)で知られる照井翠によるエッセー集。13年からごく最近まで、俳誌「藍生(あおい)」や新聞などに寄せた文章を収めた。

鵜住居地区防災センターに逃げ込んだ大勢の人たちが亡くなった「釜石の悲劇」。防災センターがあった鵜住居の描写やエピソードが繰り返し出てくる。照井は死んでいった者たちの最期に、その恐怖や絶望に思いを馳せる。

ここで家族を亡くした人たちの声も拾っている。娘と孫の写真に「今朝はすんごく冷えだね、寒がったべ?」と話しかける男性。鳥が鳴けば自分の娘の声と信じて近寄り「母さんにはわがるよ、ちゃんとわがるよ」「今日も声を聞かせてくれて有り難う」と声をかける母親。

釜石高校の生徒は誰も命を落とさなかったが、みな喪失を抱えていた。家族や知人を亡くした生徒はたくさんいたし、自分が住む町が壊滅した者もいた。

迎えに来てほしいとメールを送り、母が車で迎えに来る途中で津波にのまれて亡くなった生徒は「私が母を殺した」と苦しんでいた。助けられなかった。自分だけが生き残った。見殺しにした…。多くの人が自分を責めていた。

傷ついた生徒に寄り添う照井自身もひどく傷ついた。瓦礫や泥にまみれた雛人形やピアノ、亡きがらも目にもした。そんな中で俳句を作った。

<春の星こんなに人が死んだのか>

<寒昴たれも誰かのただひとり>

<泥の底繭のごとくに嬰と母>

<双子なら同じ死顔桃の花>

<喪へばうしなふほどに降る雪よ>

<三・一一神はゐないかとても小さい>

それらの句は大きな反響を呼んだ。しかし、実作者である照井はある日、自分の句が朗読される声を聴いて思う。「作者は、一体誰なのだろう」「私は『書いた』だけなのかも知れない。本当の作者は、非業の死を遂げた方々の御霊なのではないだろうか」

多くの死者の魂の声に耳を傾け、その思いを受け取り、俳句を詠む。照井の中で自然の印象が一変する。海や、桜や、春についての記述に胸を突かれる。

「海の非情なまでの美しさよ。一体海とは何だ」「ある時了解した。震災後、辛くも被災を免れて咲いた桜は、さよならを告げるために咲いたのだと」「春とは強引で残酷な季節だ」「恐るおそる三月に近づこうとすると、三月は凄惨な記憶を蘇らせ、私達の心をずたずたに引き裂く」「そして私は、春を喪った」

復興が進まない現実への憤りや悔しさにも触れている。著者はその後、北上市の高校に異動したが、今も頻繁に釜石に足を運ぶ。「震災後」を生き続け、詠み続けている。

(コールサック社1500円+税)=田村文