(写真AC)

□事例 働き方改革で振り回される企業

2019年4月1日、前年7月に成立したいわゆる「働き方改革関連法」が施行されました。この4月からは大企業のみの適用ですが、2020年4月からは中小企業も対象になることが決定しています。

季節家電用部品の製造を行っている中小企業社長のAさんは、来春から自社にも適用になる働き方改革について、どのように対応したらいいのか途方に暮れています。というのも、Aさんの会社では、季節家電用部品製造という性格上、時期によっては従業員に残業を強いることも多いからです。「残業に罰則付きの上限が設けられた」とのことですが、Aさんの会社の社員の残業時間はその上限を超えてしまうこともあるため、「違反企業や労務担当者には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す」という法律の内容は、他人事ではありません。

「上限の残業を超えないように人を新たに雇用する」というのも繁忙期を除けば現実的ではありませんし、有期雇用者を雇うにも、新法律では「同一労働、同一賃金」の原則があるため、人件費を抑えることにはつながりそうもありません。だからといって、残業をしない程度に受注量を制限することなどできるわけがありません。結局、仮に残業代を青天井で支払ったとしても、今の社員に働いてもらう方が会社全体のコストが一番安上がりになるだろうとの結論に至りました。

経営者としてAさんは、「利益を確保するために繁忙期は上限時間以下での残業記録を社員にお願いする代わり、繁忙期以外の残業代の水増しで乗り切るしかない」と思っているようです。

□解説:年間100本もの法律が成立

国内で1年間に成立する法律の件数はどのくらいでしょう?

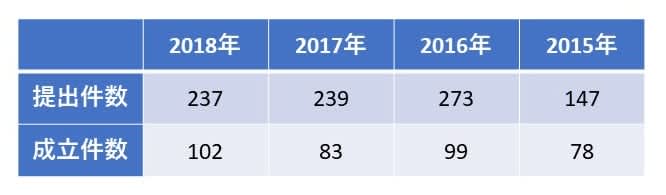

以下は、内閣法制局のホームページにある「法律案の提出・成立件数」の一覧です。

(出典:内閣法制局ホームページ)

これを見ると、年間およそ80~100本程度の法律が成立しています。それらは、法律のごく小規模な部分的改定から全く新しい視点による大規模な改定までさまざまですが、ニュースで取り上げられる法改定に関する情報以外にも、相当数の法律が成立していることが理解できます。

時には自社の活動に不利な条件となる法律が成立してしまうこともあります。法律の多くは所轄官庁による原案作成後、いくつかの段階での審議、検討を経て成立しますが、自社にとって不利となる法律の改正を食い止めることは困難です。企業としては、情報をできるだけ早く収集し、改正後の変化を読み取ることがポイントとなります。これを怠ると、社員が意図に反して法令違反を犯すリスクにつながってしまいます。また、競合他社に市場を奪われたり、新規参入者との競争に負けてしまう可能性が出てくるかもしれません。

一方で、自社に関係する法令の情報収集を欠かすことはできませんが、現在、国内の現行法律数は1967、政令・省令や規則まで含めると8307(総務省法令データ提供システム:2017年3月1日時点)もあり、改正への対応漏れというミスを防ぐことも課題になってきています。近年、自社に関連する法律を洗い出した上で、法改正の情報をアラートしてくれるサービスを提供する会社もあり、そういったサービスを活用する企業も増えているようです。

□対策:法改正の意図を共有すること

一部の「外交的圧力による法改正」を除けば、法律は、社会に問題が発生し、その問題を解決することを意図して改正されることがほとんどといえます。

自社に関係する法規制の改正が行われる場合、コンプライアンス違反防止のために社内での情報共有は必須ですが、その際、法改正の意図も併せて共有することが重要です。なぜなら、人は理由も分からず一方的に「法律を守れ」と言われるより、その意図や目的を説明された上で「だから、法律を守れ」と言われたほうが腹に落ちて、理解が進むからです。これは社内でコンプライアンス教育をする上でのポイントでもあります。

さて、事例にあるA社長の判断はどうでしょうか? 経営者として「利益を追求する」気持ちは分からなくもありませんが、この判断こそ「目先の利益」のみの追求に終わり、長い目で見た企業の「信用」を失うことにつながっていくかもしれません。

今回の働き方改革関連法の施行には、将来の日本の深刻な労働力不足がその背景にあります。その解消策として「働き手を増やす」「出生率の向上」「労働生産性の向上」に取り組むというのが施行の目的です。その目的に照らしたときに、自社でどのようなことが行えるか、将来のために自社がどのような役に立てるかを判断することが経営者の役割といえるでしょう。

また、社員の中から労働時間の実態について告発する人が出てきたり、その告発によりメーカーから取引先としての信用を失い、取引から除外されることなどは容易に想像できるリスクといえます。

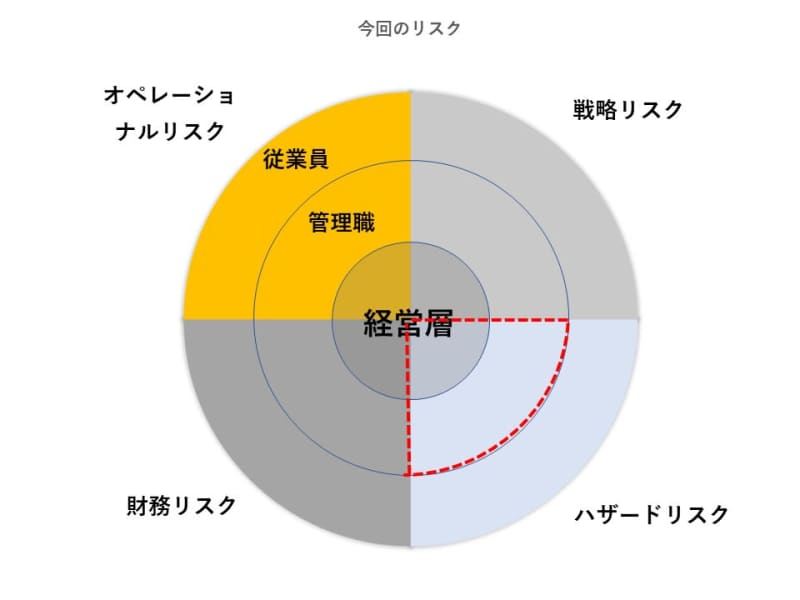

今回のリスク:主に経営層・管理職が注意すべきハザードリスク

(了)