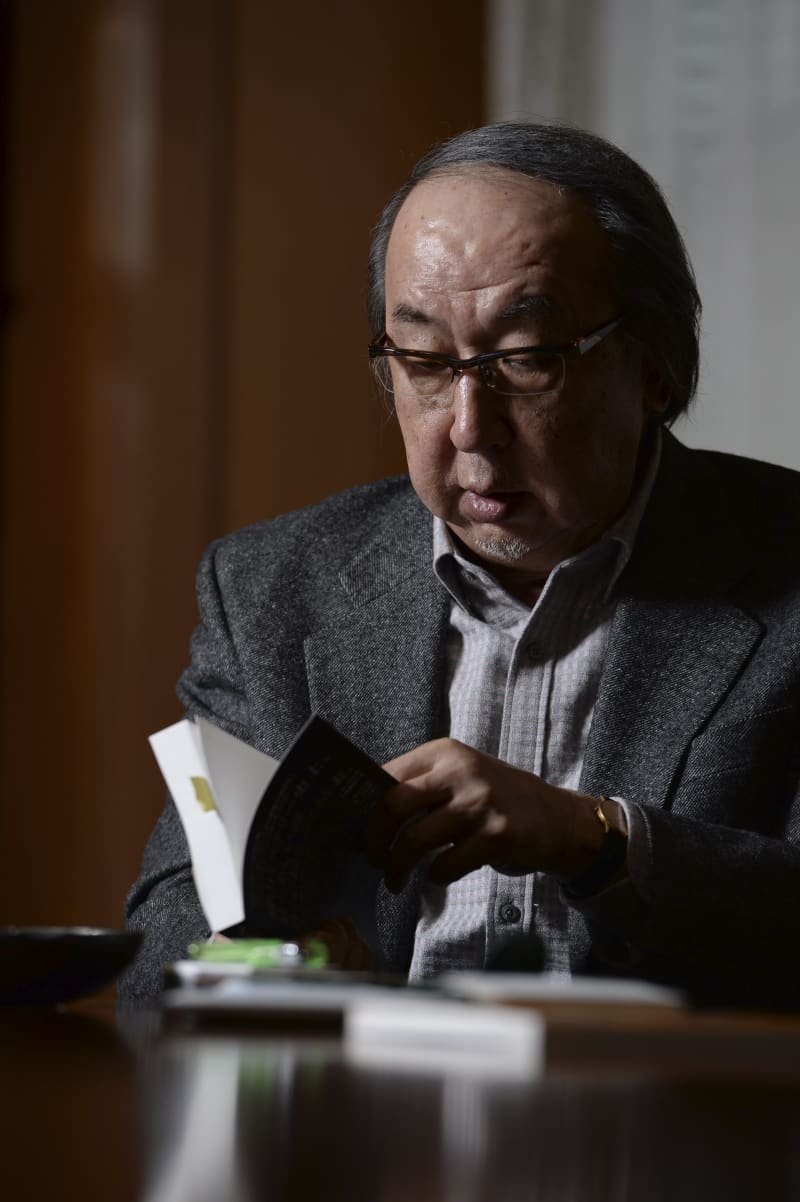

横山秀夫さんの新作『ノースライト』のテーマの一つは家族。特に父と子の関係に光を当てている。主人公の青瀬稔が、離婚した妻と暮らす娘の日向子に会う場面は印象的だ。面会を前に何をどう話そうか懸命に頭を巡らす青瀬。日向子も気を使っている。青瀬自身の父との関係も重要な背景を成す。職場の同僚や施主の親子関係なども重層的に描かれる。インタビューの話題は家族や親子の問題に移っていった。(共同通信=田村文)

▽自分が発したとがった言葉の数々

Q 『半落ち』も、『クライマーズ・ハイ』や『64(ロクヨン)』も、「家族」が隠れたテーマですね。謎解きも面白いですが、描かれた家族のありようが心に刻まれました。

A いま挙げてくださった3作もそうですし、警察小説の短編でも「家族」に関していえば、実感の伴う一行を入れてきたという自負があります。これまで裏のテーマだった「家族」が、『ノースライト』では前面に出てきたのかな。

Q それにしても、出てくる人、出てくる人、みな不器用ですね。

A 一番遠慮がないようでいて、実は一番気を使わなくちゃならないのが家族なのかもしれません。遠慮しすぎて、不器用になってしまうところはありますよね。

Q 横山さんのお父さまってどんな方だったんですか。

A …ずばり、直球の質問ですね。そう…父はきまじめで遊びのない人でした。それがために、会社の中でうまく立ち回ることができず、責任を押し付けられたりして、心を病んでしまった。サラリーマンでしたが、家で療養している時間が長くて、幼かった私は、それがたまらなく嫌だった。良いことを思い出そうにも、父から父親らしいことを言われたことがなくてね。だからかどうか、自分に子どもができたとき、どう接していいか分からなかった。親子関係の自信のなさみたいなものがありました。だから、たとえ短編でも、家族や親子にこだわって書いてきたんです。

Q お父さまはいつ頃、亡くなったんですか?

A 私が就職してまもなく、病院で亡くなりました。大学生になる頃にはかなり病もひどくなって、夜中にガス栓を開ける。毎晩やるのでこっちも寝不足でいら立ち、「いいかげんにしろ」と怒鳴ったこともあった。痛恨事です。今なら、働き盛りに働けなくなった父の苦しみが分かるけど、当時の私は父に優しくなかった。自分が発したとがった言葉の数々が、今も痛みを伴って心に残っています。

Q バブル経済の崩壊についても書いていますね。

A この作品には、お金がなくなると人はどうなるか、という冷徹な視点が不可欠でした。青瀬と妻は理想的な夫婦だったのに、金銭的な問題によってあっけなく別れてしまう。バブルの崩壊でたくさんの企業が倒れ、連日ニュースになりましたが、個人のレベルで見れば、ケタ違いの数の家族崩壊があったと想像するべきでしょう。

Q 後半、藤宮春子という架空の画家の存在が大きくなってきます。どこにも発表しない絵を描き続けていた画家で、芸術のピュアな部分の象徴です。でも、その作品を生かすための藤宮春子メモワールという建物はコンペで決める。商業性が入ってくる。

A 藤宮春子の絵は、青瀬や事務所の所長・岡嶋昭彦といった建築士が仰ぎ見るピュアなものとして置いた。青瀬や岡嶋は、やりたいことと求められることの狭間で生きていかなくてはならないけれど、ピュアなものを求める気持ちもある。実は、連載の時にはコンペは途中で断念しているんですよ。ある設定を変えたことで、コンペが書ける流れになったんです。

▽謎解きと人間ドラマの融合

Q 横山さんはいつも、謎解きの向こうにある物語を目指していると感じます。謎解きと物語性の関係はどう考えているんですか。

A 短編に関してはデビュー当時から、謎解きと人間の葛藤劇を高い次元で融合させるのが目標でした。一方で長編は、話の中身によってミステリー色を薄くしたり、ミステリーでなくてもいいと思ったりしてきた。でも『64』はこれまでの集大成ということで、短編でやってきたことを長編でも成立させたいと思った。物語に必要なことだけを書いていって、それが実は全て、ミステリーの伏線になっているという構造を作りました。そして『ノースライト』では、ミステリー小説の王道である謎を最初に提示する形をとりました。『64』とは異なる構成ですが、やはりミステリーと人間ドラマを高い次元で融合させたかった。全部の謎を引っ張っていって最後に崖みたいにストンと落とす方法がありますが、今回それは避けて、少しずつ落としていきました。ミステリーの強度をやや下げ、物語の波に合うように、ここでこの謎が分かり、次にこれが分かり、最後にメインの謎が解ける。

Q 最初に提示されるのは、北からの光を取り込んだ家を設計したが、できあがった家には人が住んでいない、それはなぜか、という謎です。しかも中にはタウトの椅子。

A その絵が思い浮かんだ時には、これはいいミステリーの出だしになると感じました。でも作り方はこれまでと同じです。建築士である主人公にとって、最も負荷がかかることは何か、と考えるわけです。それで、自分の会心作ともいえる家に、もし人が住んでくれていなかったらどうだろう、と。

Q 負荷がかかるということが大事なんですね。

A そうなんです。ただ警察小説だと、負荷がかかった瞬間に、主人公がものすごい馬力で動き出す。でも青瀬は刑事でも探偵でもないから、物語がゆっくり進んでいくわけです。

Q 後半になると、コンペという負荷もかかって、スピードもあがってくる。

A あのあたりは絶好調になって、書いていても痛快でした。

Q 青瀬は施主から「あなた自身が住みたい家を建てて下さい」と言われる。建築士としての自由を手にしたわけですが、それも負荷だったのではないですか。

A そう、自由が負荷となった人間を書いてみたいという思いもありました。それが青瀬の場合、ある種の解放につながったわけですが、私が新聞社を辞めて一番恐ろしかったのは自由だったんです。手枷、足枷がない自由というものほど恐いものはないなと思いましたから。いつか何かの形で小説にしたいなと思っていたんです。=続