2018年12月24日(月)ROCK CAFE LOFT is your room

【講師】牧村憲一

【ゲスト】黒田義之(元『DOLL』編集部)

「渋谷系」という言葉に、四半世紀追っかけられてきました。一言で言えば、様々な解釈がつきまとうかなり面倒なものでした。しかしそこに「ラフ・トレード」「英国音楽」「パンク」を掛け合わせると、ある断面が見えてきます。70年代から、音楽界を並走してきた黒ちゃんを迎えてのパンク談義。今回、次回に分けて掲載します。(文責・牧村憲一)

間章が『ZOO』でいち早くパンクを紹介した

牧村:今日のゲストである黒ちゃんこと黒田義之さんをご紹介します。

黒田:黒田です。主にパンク方面で知られている僕が、牧村さんと接点があることを不思議に思われる方もいるでしょうが、けっこう古くからの付き合いなんです。

牧村:70年代の中頃からの付き合いですね。以前、ロフトのオーナーである平野悠さんに「牧村はパンクを知らねぇな」と怒られたことがあるんです(笑)。仰る通りですので、黒ちゃんをお招きしてパンクを教えていただこうと今日の企画をやることにしました。

黒田:簡単に自己紹介をしますね。出身は広島で、大学で東京に出てきて、1974年くらいにこの新宿で遊んでいまして。当時、歌舞伎町の入口の地下にレインボーというロック喫茶がありました。若手の売れない音楽評論家たちがそこで入れ替わり立ち替わりでDJをやっていたんですが、駆け出しだったから、ちゃんとした雑誌には好きなことが書けなかった。それなら好きなことを書けるミニコミを自分たちで作ろうということで、7、8人が集まって1975年に創刊したのが『ZOO』という雑誌でした。『DOLL』の前身ですね。

僕自身は評論家でも何でもなくて、単なるレインボーの客だったんですが、たまたまデザインの世界に興味があったんです。吉祥寺のぐゎらん堂というフォークのメッカの店で羽良多平吉さんというデザイナー兼イラストレーターの方と知り合って、僕はその羽良多さんの弟子みたいなことをやっていたので、デザインのことは多少知っていたんです。それで『ZOO』の編集スタッフとして参加したんですね。

牧村:若手の評論家とはどんな方たちですか。

黒田:伊藤政則、和田誠、三宅はるおといった面々です。創刊はしたものの、これが見事に売れない。売れないのにかなりのお金をかけて作っていたので資金繰りに困って、スタッフがどんどん辞めていきまして、最後に残った創刊メンバーは僕と相川和義くらいでした。相川はのちに『DOLL』の社長を務めた男です(2016年4月28日に死去)。3号目くらいから僕が森脇美貴夫というパンク評論の第一人者を引き入れました。

喋ってばかりなのもなんなので、挨拶代わりにここでセックス・ピストルズの曲をかけましょうか。ピストルズに対する評価はいろいろとありますが、彼らがいなければその後の音楽シーンが何も変わらなかったのは確かだと思います。

──セックス・ピストルズ「God Save the Queen」

黒田:ピストルズは音楽性がどうこうよりも、マルコム・マクラーレンのプロデュース能力のすごさに尽きますね。

牧村:そもそもパンクが日本に入ってきたのはいつなんですか。

黒田:間章さんという音楽評論家が初めてニューヨークへ行った時の話をずっと『ZOO』に書いていて、その流れで「ニューヨークではいまパンクという音楽が流行っている」と書いてもらったのがおそらくパンクという言葉とシーンを日本で初めて紹介した記事だったと思います。1976年頃の話ですね。間さんに関しては、牧村さんのほうが詳しいんじゃないですか?

牧村:その頃、僕はCBS・ソニーの洋楽部門に出入りしていたんですが、書いてもらうとなると間さんの名前が挙がりましたね。日本の音楽評論を牽引したお一人でしたから。ただ残念なことに、若くして亡くなられてしまったんですね(1978年12月12日、脳出血により死去。享年32)。その間さんが日本で最初にパンクを誌面で伝えたということなんですが、当時、パンクとはどういう意味合いだったんですか。

黒田:パンクは「トラッシュ」と同義語なので、日本語にすると「ゴミ」ですよね。当時、ニューヨークで出てきた若手のバンドのことをパンクと称していたみたいです。

牧村:もともとは「ゴミクズ」程度の扱いだったわけですね。

黒田:パンクの火がついたのはロンドンよりニューヨークのほうが若干早いんですけど、最初はニューヨークもロンドンも似たような扱いでした。

牧村:マルコムの発言を読むと、ニューヨークのCBGBで体験したパンクを「これは儲かる」と踏んだとか。

黒田:彼はそれ以前にニューヨーク・ドールズのマネージャーをやっていたので、ニューヨーク・ドールズの失敗を活かしてパンクをロンドンへ持ち込めば絶対に儲かると考えていた節がありますね。

牧村:ただ、ニューヨーク・ドールズは演奏力もあったし、音楽的クオリティもあったけれども、ピストルズは3コードで充分みたいな。

黒田:ピストルズは音楽性よりもファッションが先行していたし、特にイギリスにおけるパンクは軟弱な路線に傾いていたロックの原点回帰という側面が強かったと思うんです。だから演奏の上手い下手やできるできないはあまり関係なかったところがありますね。シングルもアルバムも本人たちが弾いていないんじゃないかという噂はありますね。定かじゃないですけど。シド・ヴィシャスもジョニー・ロットンも楽器が弾けるかどうかよりもルックス重視でしたしね。

牧村:その意味でもマルコムは商売人だったということですね。

黒田:そうですね。ファッション先行というのは絶対にあったと思うんです。彼の奥さんだったヴィヴィアン・ウエストウッドはずっとロンドンでブティックを経営していてトレンドに敏感だったし、パンク・ファッションの原点を作ったデザイナーですからね。

レコード店・ジョージアが立ち上げたパス・レコード

牧村:パンクを日本でいち早く紹介したのが『ZOO』だった。

黒田:間章さんが『ZOO』の編集部に来て、こう言ったんです。「いまニューヨークやロンドンで起きていることを見に行かないと大変なことになるぞ。世界中でこれからの音楽が間違いなく変わる」って。それを聞いた森脇と鳥井賀句が実際にニューヨークとロンドンへ行ってパンクを体験して、帰国後に『ZOO』の方向性もパンクへ移行していくんです。

牧村:ロック全般を扱っていた音楽誌が、間さんの発言以降、パンク・ミュージックへ急接近していった。

黒田:完全なパンクの専門誌になったのは『DOLL』になってからですけどね。『ZOO』の後半にはほぼその足固めができていましたが。

牧村:『ZOO』から『DOLL』と誌名を変えたのはどうして?

黒田:単純に『ZOO』という名前が商標登録できなかったんです。『DOLL』というのは、森脇が飼っていたネコの名前なんですよ。

牧村:なるほど。パンク・ミュージックが日本に上陸して、どんなリアクションが起こったのでしょうか?

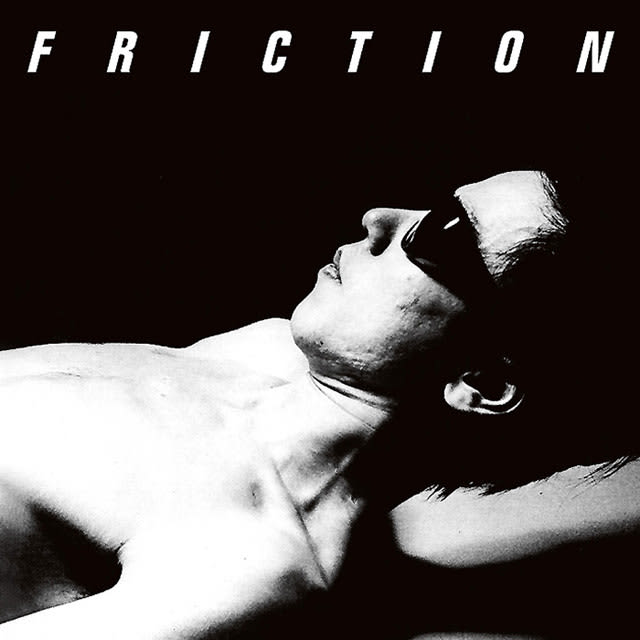

黒田:東京ロッカーズの初期のバンドは、パンクが日本に伝わる少し前から海外の動きを察知していました。のちにフリクションを結成するレックは1977年にニューヨークを訪れてパンクを体験していますしね。『ZOO』のスタッフだった僕は雑誌の利益だけでは食えないので、吉祥寺のジョージアというレコード屋でバイトしていたんですが、そのジョージアではパス・レコードというレーベルを立ち上げて、フリクションの今では幻のファースト・シングルを自主制作したんです。買おうとしたら大変な値段がつくと思いますけどね。レーベルとしてはそのシングル1枚で終わって、パス・レコードという名前とレーベルはその後、徳間ジャパンレコードに引き継がれたんです。パス/徳間から出たフリクションのファースト・アルバム『軋轢』は、坂本龍一によるプロデュースでした。

牧村:このロフトというのは不思議な縁を取り持つ空間で、オーナーの悠さんが最初に店を出したのは烏山だったんです。当時、坂本龍一さんのご自宅は烏山にあったので、烏山ロフトが開店してまもなく常連になられたと。その後、ロフトは西荻窪、荻窪、下北沢と店舗を広げていって、坂本さんも演者としてロフトに出演するようになるんです。一方、東京ロッカーズの面々は新宿ロフトを拠点にしていました。悠さんが開店したロックカフェロフトでこうしてこんな話をしているのも不思議な縁を感じます。

黒田:僕は烏山の時代は知らないんですが、西荻窪ロフトは「『ZOO』に広告を出してください」と悠さんにお願いに行った記憶があります。

牧村:広告は出してくれました?

黒田:渋々ちっちゃい枠を出してくれました(笑)。フリクションに話を戻すと、レコード屋ジョージアでパス・レコードを立ち上げた後藤美孝は、坂本龍一の同級生だったんですよね。その縁で坂本龍一がフリクションやPhewのプロデュースをやったわけです。

牧村:のちに坂本さんと後藤さんは『B-2 UNIT』を共同プロデュースしていますね。ではここで、坂本さんがプロデュースしたフリクションの「Crazy Dream」を聴いてみましょう。

──フリクション「Crazy Dream」

黒田:パス・レコードを始めたレコード屋ジョージアでしたが、レコード屋自体はいつしかなくなってしまったんです。結果的にレーベルもフリクションのシングル1枚で終わってしまったんですが、レコード屋がレーベルを始める先駆けだったと言えますね。

牧村:ここ10年、CDが売れないとかアナログが復活したとか、その一方でSpotifyのような音楽ストリーミングサービスが活況だったりとか、良い話も悪い話も混ざって伝わってきますが、そもそもレコードにとって一番相性がいいのはショップなんですよね。

黒田:そう思います。パス・レコード以降、日本でもいろんなインディ・レーベルができましたけど、ショップがなければ当然売る場所がないわけで。それもメジャーなレコードを売っているようなショップでは置いてくれないから、当時、長門芳郎さんが南青山の骨董通りで開いていたパイド・パイパー・ハウスみたいな所で売ってもらうしかなかった。『ZOO』も『DOLL』の初期くらいまでは自分たちで本屋へ直接持っていって売ってもらったんです。

牧村:新宿だとどの辺りに納品していたんですか。

黒田:紀伊國屋書店とかですね。『DOLL』でものちにシティ・ロッカー・レコードというレーベルを立ち上げるんですが、それも専門のレコード屋と通販で売るしかなかったんです。だからパイド・パイパー・ハウスみたいな店はありがたかったし、パンクやニュー・ウェイヴ系のレコードもいち早くいろんな人たちに広めていたし、僕はあの店にすごくお世話になりました。ちょうどパイド・パイパー・ハウスが金沢に店を出した頃、『ZOO』から『DOLL』の初期はプロモーション・フィルムの上映会を全国のレコード・ショップと提携してやったんですよ。まだパンクやニュー・ウェイヴの情報が少ない頃だったし、雑誌だけでは音楽を浸透させるのに限界があると感じて、日本のレコード会社に届くプロモーション・フィルムを借りたんです。

ラフ・トレードを始めとする新興レーベルの台頭

牧村:当時のインディー・レーベルでヒットしたのはどんな作品ですか。

黒田:80年代に入ってすぐにポリティカル・レコードから出たザ・スターリンのシングル『電動こけし/肉』、アルバム『trash』は破格のセールスを記録したんじゃないですかね。レコードを出してすぐに過激なライブ・パフォーマンスが話題になって、テレビでも取り上げられるようになったので。アルバムは1万枚以上売れたと思います。置いている店は少なかったはずなのに、あれは当時、画期的なことでした。

牧村:インディーズだからレコードを作るのも自分たちだし、ショップに運ぶのも自分たちだった。途中に人を介さずに1万枚以上売るとはすごいですね。

黒田:その後、シティ・ロッカー・レコードに続けとばかりに雑誌がレーベルを作るようになったんです。『DOLL』のライバル誌だった『FOOL'S MATE』がトランス・レコードを作ったり、『宝島』がキャプテン・レコードを作ったり。

牧村:シティ・ロッカー・レコードがお手本としていた海外のインディー・レーベルはあったんですか。

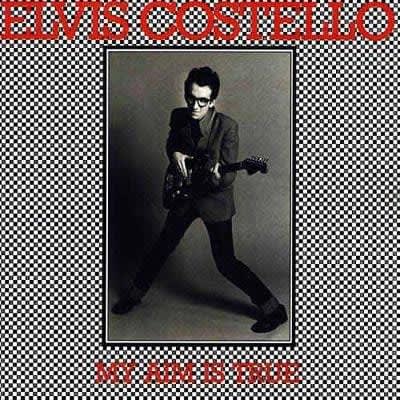

黒田:ニューヨークにはレーベルとしてちゃんと確立したものが意外と少なくて、パンクがロンドンに渡って以降のイギリスには膨大な数のインディー・レーベルが出現したんです。ヘタするとひとバンドにひとレーベルみたいな感じで。そのなかで僕らが意識したのは、ダムドやエルヴィス・コステロ、イアン・デューリーがいたスティッフ・レコード、アズテック・カメラやザ・スミスがいたラフ・トレード・レコード、デッド・ケネディーズやエブリシング・バット・ザ・ガールがいたチェリーレッド・レコードですね。その3レーベルは今も生き残っているし、それぞれ特色が違うんです。そのなかでもスティッフはパブ・ロックの流れを汲むレーベルで、スティッフと言えばこれかなということで、コステロの曲をかけたいと思います。

──エルヴィス・コステロ「Welcome to the Working Week」

*文中敬称を略させていただきました。

後半に続く