Interviewee木村浩一郎 PwC Japanグループ代表 nterviewer川村雅彦 オルタナ総研 所長・首席研究員(取材当時)

世界158カ国で会計監査やコンサルティング事業を展開するPwCグローバルネットワークは、「社会に信頼を築く」ことを共通のパーパス(存在意義)に掲げる。数値化が難しい非財務情報の価値が高まるなか、激動するビジネス環境の先に「信頼」はどのような役割を持ち、どう変化していくのか。PwC Japanグループの木村浩一郎代表に聞いた。

数値化できない価値を開示する仕組みづくり

川村:いま世界的に企業には改めて「パーパス」が問われていますね。PwCはいかがでしょうか。

木村:PwCは監査法人のビジネスをはじめ、コンサルティング、税務、法務、M&Aなど様々なサービスを提供しています。グローバルネットワークで計25万人のスタッフがいますが、その共通のパーパスは「社会に信頼を築き、重要な課題を解決する」(Build trust in society and solve important problems)です。各ビジネスはパーパスに基づき、それぞれの責任や価値を明確にしています。

川村:PwCのパーパスはよく分かりました。そのうえでお聞きしますが、近年のビジネス環境の変化をどのように捉えていらっしゃいますか。

木村:PwCが毎年発表している「世界CEO意識調査」の最新の結果が、今年1月のダボス会議に合わせて公表されました。その中で、「数値化あるいは金額換算できるもの=KPI(重要業績評価指標)」という考え方が、いま明らかに変わってきています。

例えば、戦後日本の経済成長では「グローバル化」や「技術革新」が公式のように言われ、金額換算でき会計で捉えられるものだけを指標としてきました。

川村:高度成長期は経営環境が構造的に変化せず、そのまま大きくなっていく。したがって、測定可能な目標指標を目指しておけば、おおむね外れがないわけです。

木村:しかし今や、例えば、財務諸表の貸借対照表の純資産が、株価と連動しなくなってきている。監査や会計を行う者も、数値や金額で捉えられるものが何で、捉えられないものが何かを明確にすることが必要になってきています。

そうしたなかで、非財務情報など金額や数値で捉えられないものを「ナラティブ(定性的情報)」という形で表現し、統合報告書などで財務諸表と合わせて企業がトータルに開示していくことが重要になってきています。

私たちにとっても、統合報告の「第三者保証業務」が重要になってきています。財務諸表は会計ルールに従ってチェックできますが、ナラティブの部分は同じようにはいきません。

川村:担当する方々のセンスや能力、問題意識といったものが、ますます重要になりますね。

木村:私たちは「社会に信頼を構築する」という観点から、保証プロセスに関わっています。世界の標準や指標のなかでどんな位置づけにあるのか、独立した第三者の立場からコメントや洞察などを提供しています。

川村:企業と問題意識を共有しながら、一緒に走る伴走者のような形ですね。

eスポーツ選手をサイバーセキュリティのプロに

川村:具体的な取り組みとしては、他にどのようなものがありますか。

木村:PwCはグローバルネットワーク全体で、自らの問題として環境に取り組んでいます。昨年10月に環境保護への新たなコミットメントとして、温室効果ガス排出量の削減、消費電力の100%再生可能エネルギー化、航空機の業務利用により排出されるCO2の全量オフセットに取り組むことを発表しました。そして、そのさらなる強化に向けて国際イニシアティブ「RE100」に加盟しました。

具体的には、ネットワーク全体の事業運営の効率化により、オフィス活動や出張でのエネルギー使用に伴い排出されるCO2の絶対量を減らすとともに、2018年7月からは航空機利用により排出されるCO2全量をカーボンオフセットしています。また、2022年7月までに消費電力の100%を再生可能エネルギーから調達します。

コミュニティへの支援としては、2022年までに世界1500万の人びと、NGO/NPOなどの非営利団体、社会的企業・小規模事業者の潜在能力を最大限に引き出すための支援、成長に向けた投資を行う目標を掲げ、取り組みを進めています。

国内で進めているものとしては、対戦型コンピューターゲームで競う「eスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)」に関する取り組みがあります。

eスポーツの選手たちを、引退後にサイバーセキュリティのプロとして育成していく。彼ら/彼女らは優れた集中力やデジタルへの親和性を持っており、引き続き社会に価値ある存在として転身してほしいという思いで取り組んでいます。サイバーセキュリティのエンジニアの人材が不足している背景もあります。

川村:いわばホワイトハッカーを育成する取り組みですね。

木村: またSDGs(持続可能な開発目標)の認知度は上がりましたが、そこにいかに魂を入れていくかが重要です。まだまだ、中長期の観点から企業や社会で十分共有されているとはいえない状況です。またサステナビリティやCSRの担当者はよく理解していても、それ以外の方々への浸透を進めていく必要があります。

PwCでは、グローバル企業約1000社のレポートについて、SDGsがどの程度マネジメントに組み込まれているかなどを情報開示の観点から独自調査した「SDGレポーティングチャレンジ」を発行しています。

足元で激変するビジネス環境を捉える「ADAPT」

川村:今後の企業経営にも大きく影響するサステナビリティのあり方について、どのような認識や問題意識をお持ちですか。

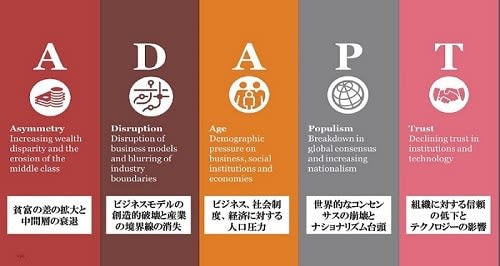

木村:中長期の視点から社会の大きな変化を踏まえたうえで、いま足元で起きている事象を正しく捉えるために、PwCでは「ADAPT」という5つの特徴で分析し整理しています。

まず、Aの「Asymmetry」は偏向性や偏りを意味し、貧富の差が個人や企業レベルで拡大し、昔からある中間層が衰退してしまう。それに対し企業倫理を整えるなどの役割が重要になっています。

続いて、Dの「Disruption」は創造的破壊。産業の境界がなくなり、新たなビジネスモデルが現れてくるのではないかと考えています。

Aの「Age」は、高齢化あるいは人口構成の変化による様々なインパクトです。例えば、日本の社会保障制度について、どのようなことが必要かが非常に大きな課題です。

次のPは「Populism」です。ポピュリズムの台頭により世界的なコンセンサスがなくなっていくなか、グローバルに分断が広がっています。PwCは158ヵ国に拠点を持っており、分断する世界のなかでネットワークのノード(結び目)の役割を果たせるのではないかと考えています。

最後のTは「Trust」で、信頼です。テクノロジーの進展を背景に、信頼の形が今までと明らかに変わってきています。そのなかで社会に信頼を構築するというパーパスの重要性が高まっています。

川村:確かに、ADAPTは一つの見識ですね。テクノロジーの進展については、AI(人工知能)をどう捉えるかという問題があります。例えば、人間の一部として代わりに作業を行うことは有用ですが、AIが意思決定をするとなると、それをどう考えるかは難しい問題だと思います。

木村:信頼という観点から考えると、AIが独り歩きしてしまうことで信頼が失われるわけですから、人間の側がスキルアップしていくということが非常に重要です。

川村:なるほど。そうした捉え方もパーパスから導かれるのですね。

2030年シナリオからバックキャストした課題

木村:さらに2030年のビジネス環境の変化を予測したシナリオからバックキャスト(逆算)して現在の課題を考えたとき、重要なポイントが5点あります。

まず「支配的な政治経済モデルの競合」です。私たちは分断する世界を、アメリカ、中国、ヨーロッパ、ロシア、中東の5極と捉えています。そうしたなかで、5極のいずれにも入っていない日本がどう進んでいくのか。

日本は今までアメリカの隣で進んできたわけですが、地政学的に見たとき、中国と距離がある状態で本当に良いのか。さらに5極以外にインドなども含めて考えたらどうか、といった問題もあります。

川村:その意味では、アフリカや南米もありますね。

木村:日本が、そうした地域をつなぐ役割を果たすこともあり得ます。まさにいま考えて決めていかなければいけない局面です。

2つ目は「テクノロジーと人間の共存」です。テクノロジーと人間の関係は、どちらが勝つかというより、いかに意義ある形で共存できるかが重要になってくると思います。ビジネスの世界でも、その共存関係を最もうまく実現できたところが勝者になっていくでしょうね。

川村:つまり、テクノロジーと人間の関係は二者択一ではないということですね。

木村:3つ目は「都市と富裕層の影響力増大」です。それはお金の流れが変わることを意味し、事実、アメリカの上場企業は8000社から4000社に減っています。上場コストの問題だけでなく、上場しているが故に株主優先ですから、意思決定がどうしても遅くなる。かつ、ファンドのリターンの方が株式市場運用のリターンより多くをあげられるわけです。

例えば、「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」のようなものが中心になったとき、ガバナンスやリスクマネジメントをどう実現していくのか、いつまでも市場だけにこだわっているのは正しくないという見方もあります。

次に4つ目は「既存システムの崩壊」です。私たちの立場でいえば、これまでの信頼とこれからの信頼は違うということをまず受け止めた上で、新しい時代の信頼の形を求めて行く必要があります。

サステナビリティを実現する道筋は今までとは違うはずだし、私たちがそこに関与していかなければ、自分たちの存在意義つまりパーパスはいずれなくなってしまいます。

最後に、こうした4つのポイントが「より大きく、より速く変化し、より複雑化する」という見方をしています。

川村:とても説得的な論点ですね。日本企業は、長期的な「ありたい姿」からバックキャストして考える思考が不得意。その考え方を変えていくことが不可欠で、まさにパラダイム・チェンジです。

私は経営課題としての気候変動を研究しているため、2050年の予測から考えることが多いのですが、大きく変化する世界のなかで中間目標も重要になっています。バックキャスト(将来からの逆算思考)とフォアキャスト(現状に基づく積上思考)を併用し、2030年を一つのマイルストンとして、社会課題やあるべき社会像を考えていくことが有効だと思います。

ガバナンス面でも存在感発揮

木村:CEO調査のなかで、一昨年あたりから明らかになってきた傾向が「グローバリゼーションの限界」です。そのメリットを感じてきたのは、東ヨーロッパや東南アジアなど今まで成長できたところであり、これから成長が期待されている地域では、むしろメリットを感じないという回答が増えています。

この調査は毎年1月のダボス会議に合わせて発表していますが、今年は私もその場にいて参加者と会話をする機会がありました。日本からの参加者は「日本の存在感は低くなっている」と言うのですが、海外の参加者はむしろ「いま日本に対する期待が大きい」と指摘する声が印象に残りました。

川村:日本企業への期待も高いということでしょうか。日本企業は、本当のコーポレートガバナンスの仕組みや実効性が問われています。サステナビリティそのものが、取締役会や経営会議などで活発に議論されねばなりません。監査などで、取締役会に関わる機会はありますか。

木村:あります。取締役や社外取締役に色々と質問したり、サステナビリティが取締役会でどれだけ関心を持って議論されているかにも関与しています。私たちもさらに積極的に参加を進めていきたいと考えています。

川村:その役割はますます高まっているということですね。今日はとても刺激的で面白かったです。ありがとうございました。