狂犬病発病犬(岐阜大学、源宜之教授撮影)

狂犬病ウイルスに感受性を持つ動物

ウイルスは細菌と異なり、代謝機能を持たないために自律的に増殖することができません。細胞が持つ高分子合成機構を利用することにより、侵入した細胞に自分の子孫ウイルスを作らせることにより増殖することができるのです。従って、ウイルスの種類により感染して増殖できる生物(この場合は動物)の種類、すなわち宿主域は異なり、その宿主域の幅も限定されます。

狂犬病ウイルスの宿主域は広く、さまざまな種類の温血動物に感染し、全ての感受性動物に高い致死率を伴う強い病原性を示します。また、前回紹介しましたが、世界中に広く狂犬病ウイルスは分布しています。人は、ほとんどの場合、犬から受ける「かみ傷」で感染して発病しますが、他の多くの動物も同じような経路で狂犬病ウイルスに感染します。

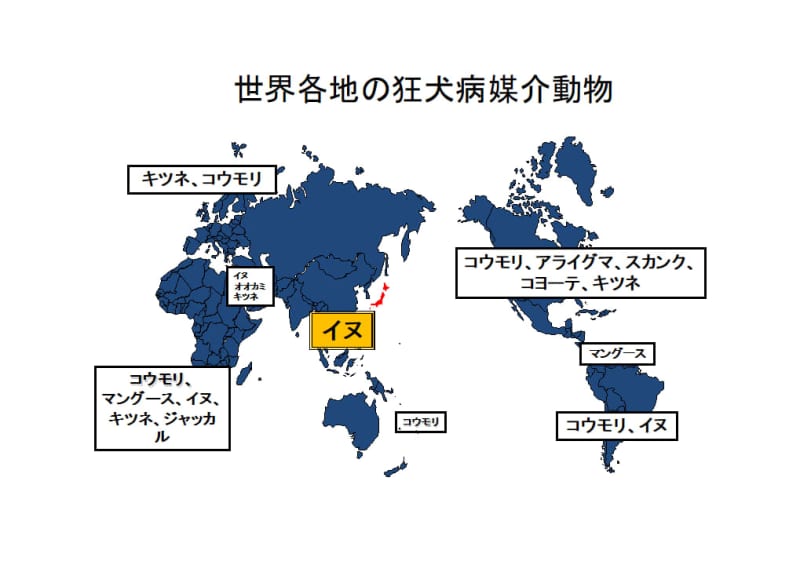

図1:世界各地の狂犬病媒介動物

図1に示しましたが、世界中で犬以外のいろいろな種類の野生動物も、人あるいは飼育犬へウイルス感染を引き起こす媒介動物になっています。警戒しなければならない動物は犬だけではありません。

日本では、狂犬病防疫のために2本の法律、すなわち狂犬病予防法と家畜伝染病予防が制定されています。対象となる動物が法律によって区分けされています。例えば、狂犬病予防法では、犬、猫、アライグマ、キツネ、スカンクが対象動物で、家畜伝染病予防法では牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、シカ、イノシシが対象動物となっています。

狂犬病ウイルスの伝播様式

狂犬病ウイルスは、主に発病した犬などの動物にかまれ、かみついた動物の唾液中に唾液線から大量に排出されていたウイルスが含まれており、そのウイルスが傷口から人(動物)の体内に侵入することにより伝播(でんぱ)されます。体内に侵入したウイルスは、末梢神経を介して頭部にある中枢神経組織に達し、そこで大量に増えてさらに各神経組織へ伝わり、唾液腺で増殖します。発病している人や動物は、咽喉頭に麻痺が起こることにより唾液を飲み込むことができず、ウイルスは唾液と共に体外に排泄されます。人から人への狂犬病ウイルス伝播は知られていませんが、ウイルスは患者の唾液中に含まれるので注意は必要です。

発現する臨床症状

1.動物の場合

主として食肉目の動物に典型的な狂犬病の症状が出現しますが、ここでは犬の場合を例にとって説明します。狂犬病ウイルスに感染してから臨床症状が発現して、死亡するまでを次の4期に分けることができます。

(1)潜伏期

ウイルスが体内に侵入してから発病するまでの潜伏期の長さには、大きな幅があります。被害を受けた動物の種類やかまれた部位により異なりますが、おおむね14日から90日と考えられており、まれに半年に及ぶこともあります。

(2) 前駆期

第Ⅰ期、または沈鬱期(ちんうつ)とも呼ばれます。半日から1日続くようです。犬は沈鬱状態に陥りますが、神経過敏になります。特に音に対して強い反応を示すといわれています。通常好まない物に関心を示す異趣性が認められます。これらの通常とは異なる犬の状態を、いつも世話をしている飼い主だけが認識することが多いようです。

(3) 狂躁(きょうそう)期

第Ⅱ期、または刺激期とも呼ばれます。1~2日続くことが多いようですが、犬の体力により異なります。この期には典型的な狂犬様の症状が発現します。犬は狂乱状態となり、通常表すことのない、いわゆる狂犬様顔相を呈し、著しく攻撃的になり、動くもの全てにかみつきます。咽喉頭の麻痺が始まり、飲水不能になります。流涎(りゅうぜん)が顕著となり舌が垂れ下がります。異趣性が顕在化し、通常口にしない石や金属類を食します。そのため、狂犬病で死亡した犬を解剖すると、胃内に釘などの金属破片や石などが認められ、これが狂犬病の診断の根拠の一つとなります。犬の消耗が進み、歩行困難に陥ります。

産業動物が感染した場合、例えば牛が罹患したときには、豚や馬とは異なり典型的な刺激期の臨床症状を示すことはなく、次の麻痺期だけの症状が認められます。

(4)麻痺期

第Ⅲ期、または末期とも呼ばれます。2~4日続きます。このころになると、罹患した犬の後駆麻痺が起き、起立不能になります。麻痺は全身に及び、呼吸不能に陥り死亡します。

2.人の場合

(1)潜伏期

幅はありますが、通常1~2月と考えられています。しかし、7年という非常に長い潜伏期を示した事例も報告されています。かまれた部位によって長短があるようです。頭部に近い場所、例えば顔面をかまれた場合の潜伏期は短く、足のつま先など頭部から距離のある部位をかまれた場合には、発病するまでより長い時間がかかると考えられています。

(2)初期

発病した初期には、発熱と頭痛が一般的に見られるようです。咬傷(こうしょう)部の知覚異常を覚えることが知られています。精神的にも不安定となり、不安感におびえる症状が発現することもあるようです。

(3)狂躁期

症状は次第に進行して、知覚過敏となり、嚥下(えんげ)障害が始まり、意識障害も起きるようです。そのため幻覚に襲われ、錯乱状態に陥ることがあるようです。全身痙攣も起きます。

(4) 末期

最終的には呼吸器麻痺が起きて死亡します。発病してから、4〜14日程度で死亡すると言われていますが、実施される対症療法により多少の延命効果はあるようです。人に出現する症状で特徴的なのは、嚥下筋のけいれん発作による飲水ができなくなることです。意識障害を伴うため、人の狂犬病を恐水病と呼称することがあります。

人が狂犬病に罹患しないための予防策

1.犬などにかまれる前のワクチン接種

曝露(ばくろ)前ワクチン接種(pre-exposure vaccination)といわれ、本来の予防のために行っておくワクチン接種のことです。日本国内でのワクチン接種が可能です。すなわち、不活化狂犬病ワクチンを4週間隔で2回皮下注射、さらにその6~12カ月後に1回の追加接種をすることとなっています。主に、狂犬病流行国への渡航者や、感染の危険性の高い研究者、獣医師などに対して感染予防のために渡航前に接種されています。ワクチン接種プログラムからお分かりのように、渡航の半年以上前からの準備が不可欠となるので注意が必要です。

一方、国外で狂犬病ワクチン接種を受ける場合は、WHOの推奨により、初回、7・28日目接種の3回の筋肉または皮下接種になるようです。どちらの方法でも通常充分な予防効果が得られます。

2.犬などにかまれた後に緊急に接種するワクチン

曝露後ワクチン接種(post-exposure vaccination)です。イヌなどにかまれてしまい、かみ傷から狂犬病ウイルスが感染する恐れが生じた時(曝露後)に、発病するまでの長い潜伏期の間にワクチンを接種して、免疫を付与することにより発病を阻止する目的の、治療効果を狙ったワクチン接種です。国外での実施例は多く、現在でも全世界で毎年1000万人近くの人々が曝露後ワクチン接種による治療を受けています。犬などからかまれたら、例え曝露前ワクチン接種を受けていても、できるだけ早くワクチン接種を開始することが重要です。

狂犬病の流行地域において、感染の可能性のある動物にかまれた場合、あるいは濃厚な接触をした場合には、大至急、創傷部位を流水とせっけんにより十分に清浄しなければなりません。その上で、現地の医療機関において速やかにワクチン接種を受けることになります。ワクチン接種は、初回、3・7・14・30および90日目の合計6回、皮下注射により行われます。曝露前ワクチン接種をあらかじめ受けていれば必要ありませんが、初回のワクチン接種日には、抗狂犬病ウイルス免疫グロブリン(RIG)の接種も行われます。日本ではRIGの製造は認可されていないため、国内では入手困難です。

ただし、国外で製造・使用されている狂犬病ワクチンとRIGの質に問題がある場合もあるようですので、前もって、厚労省検疫所などに問い合わせて確認しておくことが必要です。

3.狂犬病ワクチン接種における問題点

現在、日本における狂犬病ワクチンの生産量は年間4~5万本です。従ってその供給体制には限界があります。一方、2018年の日本人海外渡航者数は、延べ2000万人近くに及んでいます。年間3万人以上の死者を出している狂犬病流行国であるアジア諸国、例えば中国に約250万人、タイに約100万人、フィリピンに約40万人程度渡航していると推定されます。お分かりのように、日本国内でのワクチン生産量では、アジア諸国への渡航者すべてに曝露前ワクチン接種を実施することは残念ながら不可能です。従って、狂犬病感染のリスク(渡航地域、渡航期間、渡航目的)を考えた上でのワクチン接種が求められるのが現状です。渡航国(地域)の狂犬病流行状況および対応可能な医療機関についてなど、あらかじめ十分な情報を得ておくことは大変重要になります。

狂犬病ワクチンを常備している日本国内の病院は、厚労省検疫所のホームページに掲載されていますが、医療機関数は少なく、迅速な対応ができない可能性があるかもしれません。現在の狂犬病予防防疫体制には明確な課題が残されていると言わざるを得ません。各企業、団体あるいは個人が海外渡航するとき、特に危険な国(地域)である場合、渡航前に十分な余裕を持って狂犬病対策の入念な準備をしておく必要があります。

(写真:Photolibrary)

狂犬病対策に係る一般的な注意事項

アジア、アフリカなど狂犬病流行地域では、犬などの動物に近寄らない、絶対に接触しないことが肝要です。またジョギングをするなど、走ることは危険です。多くの野犬が近寄ってくるからです。その中に狂犬病罹患犬が混じっている場合もあります。

国外で長期滞在する場合、犬を同行させるときには目的国での動物検疫は必ずあることを知っておく必要があります。動物検疫の制度は国により異なりますが、イギリスの場合、例え出国前に狂犬病ワクチン接種がなされていても、イギリス到着後に厳しい動物検疫を受けることになります。動物検疫所の検疫場で180日間の検疫期間が課せられるため、イギリス到着後、連れて行った犬が飼い主の手元に戻るまで半年かかってしまうのです。各国の動物検疫の制度については、農水省動物検疫所に問い合わせることをお勧めします。

前回触れましたが、日本の狂犬病予防法では、国内で飼育されている全ての犬が市町村に登録されて毎年、狂犬病ワクチン接種を受けることが義務付けられています。しかし、実際には、国内で飼育されている犬のわずか50%強しか狂犬病ワクチンの接種を受けていないという報告もあります。日本国内での狂犬病発生なしの状態を継続するためには、接種率70%を越える必要があります。現状のまま推移すれば、国内で飼育されている犬の狂犬病ウイルスに対する感受性が高まり、近い将来、国内での狂犬病発生が起きることが心配されます。また任意ですが、飼育されている猫の狂犬病ワクチン接種も重要であると考えられます。猫もまた、高い狂犬病ウイルス感受性を持っているのです。

(了)