カネミ油症被害者の矢口哲雄は、1970(昭和45)年から福江島の病院に入院した妻を付きっきりで看病した。奈留島の自宅では4人の子どもたちだけの暮らし。しっかり者の長女が頼りだった。

40代の矢口自身、体がだるく、爪、歯茎は黒ずんでいた。妻は肝機能が低下。肝臓に多量の膿(うみ)、「砂」がたまる奇妙な病状で、開腹手術で医師が肝臓に触った際、ザクザクという感触があったという。結局、「砂」は取り除けなかった。

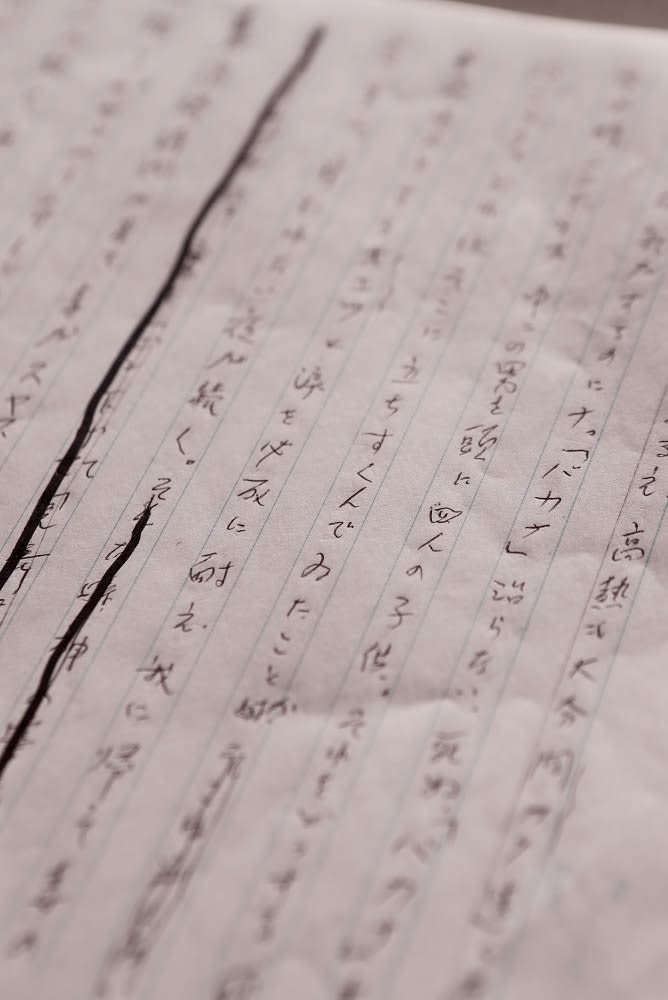

「油症は皮膚病のこと」と思っていたため、内臓疾患の妻の医療費はカネミ倉庫に請求せず自己負担していた。71年、入院から1年強。出口の見えない苦悶(くもん)を矢口は後年、次のように記した。

◆ ◆

一番寒い2月だった。病院の廊下は冷え冷えとしていた。「先生」。回診を終え廊下に出てきた担当の医師に声を掛けると足を止め、振り返った。

医者、学校の先生、弁護士-。みな雲の上の人だ。おそるおそる尋ねた。「家内はまだ退院できないんでしょうか」。背の高い医師を見上げるようにして答えを待った。返ってきたのは思いも掛けない言葉だった。「奥さんの病気は決定的治療法がないんですよと私が最初に担当したとき、言っておいたはずです」。後は何も言わず去った。

衝撃だった。確かに以前、そう言われたことを思い出した。ただ病気がよくなる方法が何もないという意味だったとは。身動きできない妻は元気にはなれないのだ。死ぬことになるということだ。術後も断続的に続いていた震えや高熱は、だいぶ間隔が長くなっていたような気がするのに。「バカナ」。治らない。死ぬ。「バカナ」。4人の子供。それをどうする。どれくらいそこに立ちすくんでいたことか。

涙を必死に耐え、妻の病室へ。やがて消灯時間。妻はスヤスヤと眠りに就いた。寝台の横に敷いたせんべい布団にくるまり、考えあぐねる。死とはなんぞや。山に例えれば頂上まで登り詰め、下りる道がないのが死ではないか。きっと下りる道はあるはず。そんなことを考える夜が続いた。

ある時、蜂蜜を1瓶提げ見舞いに来たいとこに教えられた。「知人でいろいろ健康法を勉強している人がいる。一度訪ねてみたらどうか」。その話に飛び付いた。=矢口の手記を抜粋、修正=(敬称略)