何ら不正が発生していない段階で日常的に社員のメールをモニタリングすることが、果たして許されるのでしょうか

1.はじめに

社内調査に効果を発揮する電子メール解析

前回まで4回にわたって社内調査の手法のうち、 ヒアリングについて詳細に解説しました。ヒアリングを有効なものとするためには、ヒアリングを開始するまでにできるだけ多くの客観的な証拠資料を収集することがポイントであることにも言及しました。そうした客観的な証拠資料を収集するツールとしては、文書提出命令による社内報告書等の収集や財務監査で扱った財務資料などがありますが、最も重要なものが電子メールです。そこで今回は、本稿第1回でも軽く触れた電子メールの閲覧・解析について詳しくお話します。

電子メール調査は、今日では社内調査の調査手段のうち最も効果的な調査手法です。一方で、従業員の電子メールなどの客観的証拠を収集する際には、常に従業員のプライバシー侵害の問題と背中合わせとなります。効果的で決定的な証拠獲得という社内捜査を実施する側に求められる要請と、社内捜査をされる側のプライバシーへの配慮という要請は、時には抜き差しならない緊張関係をもたらします。こうした利益対立をはらむ電子メール調査に際して、いかなる点に注意をすれば良いかという問題は、社内調査に携わる企業の高い関心の的であるに違いありません。

ここで、一点確認しておくことは、プライバシーの保護の程度に関し、電子メールというのは、電話コミュニケーションと異なり、メール情報が会社サーバーのログに記録されストックされるので、秘密性は相対的に低いということです。会社従業員の中には、電子メールの内容を会社に覗かれることに強い抵抗感を感じる人もいると思いますが、そもそも電子メールというのはプライバシー保護の程度が低いということを周知させることが肝要です。

2.通常業務の一環ないし延長として実施される電子メール閲覧について

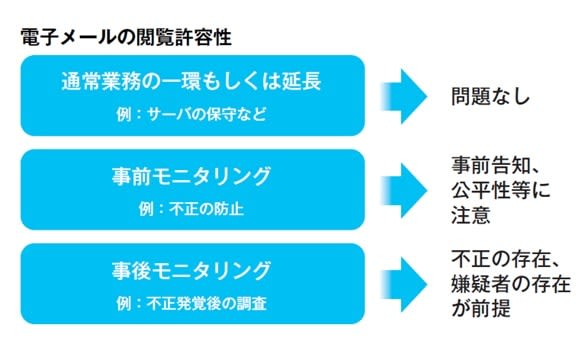

電子メールの閲覧許容性を考える際には、電子メール閲覧の目的や態様に応じて、次の3つの類型に分類して整理します。まず1つ目は「通常業務の一環ないし延長」として行われる電子メール閲覧、2つ目は、具体的な不正が発生する前に行われる 「事前モニタリング」としての電子メール閲覧、3つ目が具体的な不正が発覚した後に嫌疑者特定のための社内調査の一環として行われる「事後モニタリング」としての電子メール閲覧です。同じ電子メールの閲覧行為であっても、この3つの類型では、プライバシーという権利の制約原理も異なれば、従って、その許容要件も全く異なるのです。

通常の業務の一環ないしは通常の業務の延長線上として電子メールを送受信者の承諾なくして閲覧することがあります。例えば、情報システム部で、 自社のファイルサーバーの定期的な保守管理のためにログにアクセスしたり、送受信の記録にアクセスしたりすることは同システム部の通常業務であり、当然許されます。そうした保守管理の点検の過程で、偶々、私用メールを閲覧する機会があったとしても、それはかかる通常業務の一環として行われるものであって何ら違法ではありません。

また、会社に対するクレームの処理を担当する部署においては、メールによる不審な外部クレームの有無やクレーマーによる攻撃の有無について、電子メールを閲覧して確認・管理することは、社員を守る意味もあって、同部署の通常業務の一環と言えるので当然許されます。さらに、通信販売会社において、電子メールを用いてお客様と対応する場合、社員教育の一環として、メール対応の具体例を社員教育に反映させる目的で電子メールをモニタリングすることは、やはり、通常業務の一環ないし延長と考えられるので許されます。

こうした通常業務の一環ないし延長として行われる電子メールのモニタリングは、電子メールの送受信者の承諾なくして実施できるとの社内規定が存在しなくても当然に許されます。

3.事前モニタリングとしての電子メール閲覧

今回の連載シリーズ第1回において、予防的な「監視」と事後的な「調査」の違いを説明しました。電子メールのモニタリングにあっても、具体的な不正を前提としない予防的なモニタリングとしての電子メールの閲覧と、まさに不正が発生して、その発生した不正を調査する手段としての電子メールのモニタリングという 2つのモニタリングがあります。

まず、事前モニタリングとしての電子メールの問題ですが、そもそも何ら不正が発生していない段階で日常的に社員のメールをモニタリングすることが果たして許されるのでしょうか。

この点、会社の所有するパソコンを利用し、会社で割り当てられているメールアドレスを用いてメールの送受信をしている場合で、会社の就業規則や職務規定等の中でも私用メールが一切禁止されている場合には、事前モニタリングとしての電子メール閲覧は許されます。会社が管理する会社の財産としてのPCを用い、会社が割り当てたメールアドレスを使って私用メールを送受信し、しかも、会社の就業規定等で私用メールが全面的に禁止されている場合ですから、そこに保護すべきプライバシーは存在しません。また、就業規則等に私用メールの禁止規定がない場合でも、会社のPCを使用し、会社により割り当てられたメールアドレスを用いた電子メールにはプライバシーはなく、そうした電子メールのモニタリングは、何ら不正を契機にしなくても実施することが許されます。

ただ、注意すべきことは、多くの社員が会社のPCを用いて私用メールを送受信している実態が現にあって、しかも上司までもがそのような私用メールを日常的に送受信しているような場合には、「会社は黙認している」と受け取られかねないことです。そのような事態を回避するために、いかなる方策を用いるべきかを考える際には、プライバシー権の法的性質を理解する必要があります。

4.プライバシーの権利の性質と定期的警告の必要性について

プライバシーは権利ですが、所有権等の財産権とは異なり、主観的権利です。換言すると、個々の人が内心で持っている「期待」、つまり「見られない期待」「覗かれない期待」といったものを保護する権利です。メールを例にあげると、 「私用のメールなのだから他の人は見るはずがない」という期待です。所有権と違って、こうした主観的権利としての期待は、無定形で、時には期待が限りなくゼロとなり、あるいは、時には、大きく膨らむものです。

例を挙げるならば、新入社員が会社に入社する際、人事部門から「この会社では私用メールは禁止です。就業規則にも規程があります」などといった説明を受けた場合でも、「多くの社員は私用で電子メールを使っている。禁止は建前だけだ。会社も閲覧している様子はない」と考えて電子メール利用の際のプライバシーの期待が再び大きく膨らむこともあるのです。このことは、会社の就業規則で私用での電子メール使用が禁止されていたとしても同じです。会社が実際には黙認しているとの主張、民事訴訟であれば抗弁として出てくる黙示の承諾という主張につながるので注意が必要です。

こうして、事前モニタリングとしての電子メールの閲覧を、個々人の事情に関わりなく合法化するためには、継続的な警告ないし告知が必要になってきます。例えば、1カ月に一度、電子メールが閲覧されていることの事前告知を行います。それによって、社員が有するプライバシーの「期待」をしぼませていくことが必要です。

5.事前モニタリングにおけるサンプリングの注意点

「公平性」の原理

以上述べたように、事前モニタリングとしての電子メール閲覧を実施する際に普段から心がけておくべきこととして、事前告知の必要性を挙げました。そして、実際に、事前モニタリングとしての電子メール閲覧を実施する際、全社員の電子メールを全てモニタリングするのは事実上不可能で、不経済でもあるので、サンプリングによることとなりますが、サンプリングに当たっては次のことに注意が必要です。

事前モニタリングとしての電子メール閲覧解析は、何ら不正を前提としない監視であって、社内不正の予防効果・抑止効果を狙ったものです。そうした監視が恣意的になされ、例えば、何ら不正を行ったとの根拠がないのに特定のA社員の電子メールだけを取り上げて閲覧・解析することは許されません。A社員としては「電子メールは会社にみられることがないという期待」それ自体は、事前告知によって存在しないとしても、「自分だけの電子メールが根拠なく閲覧・解析されることはない」との期待は有しているのであって、かつ、そのような期待は合理的で保護に値するからです。そこで、重要な原理として理解しなければならないことは「公平性」という原理です。サンプリング方法にも恣意が入ってはならず、特定の人間のメールだけを探索するというのは従業員のプライバシー侵害の問題が生じるのです。

6.私用電子メールの「大量性」について

F社Z事業部事件

判例にも、電子メールの傍受とプライバシー侵害について判断したものがいくつかありますが、いずれの判例も、電子メールを閲覧する必要性と、電子メールを利用することによるプライバシーの侵害のいずれを重視するかを比較衡量の上、最終的に結論を下しています。

例えば、F社Z事業部事件(東京地判平13.12.3) では、部下の受信メールを上司が本人に無断で監視した事例において、裁判所は、会社にメール禁止規定がなくても、私用電話と同様、会社の業務に支障がなく、その程度が軽いような場合には私用メールも許されるとした上で、当該関係者の送受信メール数が膨大であったところからプライバシー侵害は認定しませんでした。

この事案から学ぶことは、電子メール送受信の「大量性」という要素の重要性です。当該会社では、私用メール禁止規定も存在せず、事前告知も行わず、上司による特定従業員の電子メール監視と言う点では公平性にも疑問のある事案です。それにも関わらず、プライバシー侵害を認めなかったのは、私用メールが終業時間中に大量に送受信されていたという事実があったからです。

7.事後モニタリングとしての電子メール閲覧

日経クイック情報事件

上記の事前モニタリングと区別するのは、社内調査としての事後モニタリングです。事前モニタリングにあっては、それが特定の不正の存在を前提としないが故に、事前告知、公平性が必要でしたが、具体的な不正が発生し、その嫌疑が存在した場合に、社内調査の一環として行われる事後モニタリングにあっては、公平性という配慮は不要です。嫌疑者や関係者等の調査対象者が絞られているからです。また、改めて事前告知することも不要です。事前告知することによって、罪証隠滅が図られ、調査妨害が行われる蓋然性が高いからです。

この事後モニタリングとしての電子メール調査を扱った判例が日経クイック情報事件(東京地判平14.2.26)です。同事件では、社内において電子メールの成り済まし利用によって誹謗中傷メールを繰り返し送信したという企業秩序違反行為に関する事例であって、既発生の社内不正に関する社内調査の一環として電子メール解析が行われました。その結果、ログ情報などの解析結果から特定の社員が「犯人」であると合理的に疑われる状況となり、会社は当該社員を電子メールの不正利用を理由に譴責処分としましたが、本人は否認し、会社が自分の私用メールをモニタリングしたのはプライバシー違反だとして訴訟を提起しました。裁判所は、当該社員が誹謗中傷メールを送信したと合理的に疑われると認定して、この電子メールモニタリングを合法としたのです。この事例では会社が当該社員に電子メールを閲覧する旨の事前告知をしなかったにもかかわらず、合法とされました。それは、特定の不正の存在、特定の嫌疑者の存在を前提に行われる事後モニタリングとしての電子メール調査の特殊性に配慮したからに他なりません。

8.私用電子メールと懲戒処分

判例の傾向について

電子メールを閲覧することによって得た事実に基づき懲戒処分を下すことについても十分な注意が必要です。懲戒に処したことにより逆に対象となる 従業員から提訴されるリスクがあるからです。私用メールのみを理由に当該従業員を解雇した事例を扱った判例はいくつもありますが、いずれの場合も個々の事情を勘案してその解雇が有効か無効かを判断しています。

K工業技術専門学校事件(福岡高裁平17.9.14) では、教職員が勤務時間の内外を問わず、業務上パソコンとメールを用いてインターネット上の出会い系サイトに投稿していたという事例で、そうした行為の教職員にあるまじき破廉恥さと相まって、懲戒解雇を有効しました。 グレイワールドワイド事件(東京地判平 15.9.22) では、終業時間中に私用メールを行ったことを理由に解雇されたことが争われた事案で、就業規則等で私用メール禁止の明確な定めがなく、かつ、1日あたり2通程度と、職務遂行の支障にもならなかったとして、懲戒解雇を無効としました。 日経クイック情報事件( 東京地判平14.2.26)は既に述べたように、譴責処分を有効としました。全国建設工事業国民健康保険組合北海道東支部事件(札幌地裁平 17.5.26)では、団体職員が当該団体の備品であるパソコンを使用して私用メールを職員間で行っていたことを理由に懲戒解雇とした処分の有効性が問題となった事例で、物品の私用を禁じた職員服務規程違反とはなりますが、当時、パソコンの取扱い規則等が定められていなかったことを理由に、懲戒処分は重きに失するとして無効とされました。

以上のような判例の傾向を見ると、私用メールのみを理由に懲戒解雇することは重すぎるという判断がある一方で、勤務時間中の大量送信や電子メールの破廉恥目的の利用といった個々の事情によっては 懲戒解雇もやむを得ないとされる場合があることに注意すべきです。

9.まとめ

以上解説したように、電子メールの閲覧・解析といった手法は常に対象となる従業員のプライバシーとの関係で問題になりえます。したがって、そのような調査を実際に遂行する前に、私用メールを禁止する取扱規程を完備したり、事前告知を行うように徹底したりする社内のコンプライアンス制度を確立しておくことが重要です。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所

https://www.t-nakamura-law.com/

(了)