尖っていた十代の自分と今の自分の温度差

──15年ほど前から最初期の音源集を出す話があったそうですね。

サヨコ:私はゼルダ以降もいろんな形で音楽活動を続けてきたので、それに集中すると過去のことは振り返りにくいんですよね。それに子育てもしていましたし、自分の十代の尖っていた時期を振り返る余裕がなかったんです。最初期の音源集を出す話をいただいた時は自分でも出したい気持ちがあって、何度か打ち合わせもしたんですけど、なかなか着手には至りませんでした。当時ゼルダで出していた音の感じやメッセージ性が話をいただいた時の自分とは温度差があって、自分であって自分ではない感覚があったし、タイムカプセルを開けたような不思議な気分だったんです。自分自身、むしろ衝撃のほうが大きかったし、それを人に伝えていくところまでの行動に移せなかった。出せば終わりってわけじゃないし、出たら出たでいろんなリアクションがあるじゃないですか。

──出す以上は責任を持って、しっかりした内容にしたかったと。

サヨコ:そうですね。ライナーノーツもちゃんと書きたかったし、昔の写真や資料も探して整理した上で提供したかったので。そうやって中途半端なものにしたくなかったことも出すのが遅れた要因のひとつなんですが、図らずもこの平成から令和になる節目に今回のCDを出せたのは良かったと思います。ライナーノーツも実は1年くらい前にはほぼできていたんですけど、マスタリングしたり、いろんな人たちに確認の連絡を取っていたらこんなタイミングになってしまって。何と言うか、いま出さないともう二度と出せないと思ったんですよ。それで必死になって作業に打ち込みました。とにかく約束は守りたかったし、出せば自分もすっきりするだろうという一心で(笑)。

──実際、すっきりできましたか?

サヨコ:そうですね、今は出たばかりなので。私の知る限りですが、CDを聴いてくれた人たちがすごく喜んでくれたのがとても嬉しかったです。それもノスタルジーだけではなく、CDを聴いたことで元気ややる気が出たとか今に繋がっていることがとても嬉しかった。そうやって今に繋がることがあれば、またみなさんといろんな形で出会えるかもしれないし。ただゼルダに関しては、その時の空気感や時代性の中でその時のメンバーでやっていたものなので、その形だけでも再現してほしいというリクエストがもしあったとしても、それをただなぞって演じるような感じになってしまうと思うんですね。だからそういうことはできませんけど、今回のCDみたいな形でみなさんに伝えられることはあるので、時間はかかったけどこうして形にできたのは本当に良かったと思っています。

──当時、観客だった方が録音したカセットテープから起こされた音源がバンドに渡ったことがそもそもの発端なんですよね?

サヨコ:最初はチホさん(小嶋さちほ)と当時のマネージャーに音源が提供されて、その後、私に音源が委ねられたんです。最初はなかなか聴けずにいて、しばらく寝かせておきました。サヨコオトナラで頻繁にツアーにも出ていたし、すごく忙しかったのもあって。

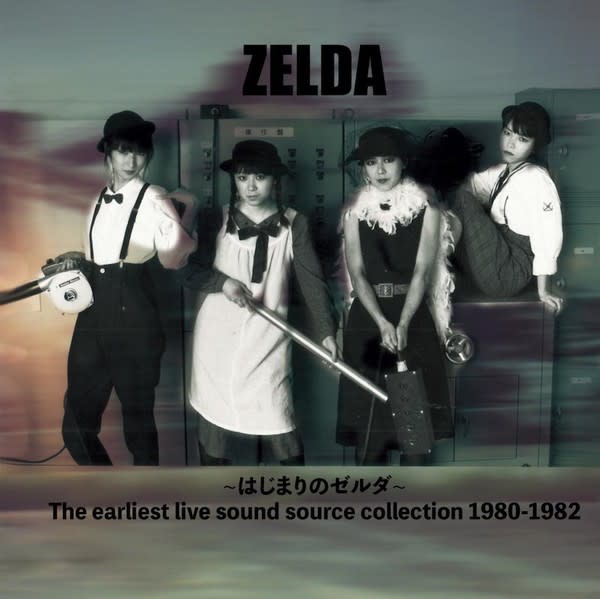

──ジャケットの写真はいつ頃に撮られたものなんですか。

サヨコ:あの写真の確認にけっこう手間取ったんですよ。日本フォノグラムからファースト・アルバムを出すタイミングでフォトセッションをした時の1枚で、その時の写真を何枚か見つけ出して、今回はこれが一番いいなと思ったんです。でも最初は誰が撮ったのかがわからなくて、それを辿って事実確認をする作業も時間がかかりました。

──音楽性自体もそうなんですが、この写真もまたタイムレスなんですよね。メンバーのビジュアルも古びた印象がないし、時代不詳なイメージを受けます。

サヨコ:ゼルダというバンド名は、1920年代のアメリカの小説家であるF・スコット・フィッツジェラルドの妻だった女流作家、ゼルダ・フィッツジェラルドから命名されたんです。あのジャニス・ジョプリンも憧れていた女性で、チホさんがあの時代が好きだったんですよ。ローリング20と呼ばれる1920年代のアメリカの洗練されつつもデカダンな時代が。だからゼルダは最初から時代を超越した感じがどこかにあったんだと思います。

クリエイティブな3人のおかげで自由に歌を唄えた

──それにしても今回の音源は音が素晴らしく良いですね。とてもカセットから起こしたとは思えないほどのクオリティで。

サヨコ:マスタリングしたら格段に音が良くなって、すごく聴きやすくなったのが嬉しかったです。当時の良い状態で録音してあったことも大きいですよね。とは言え、やっぱり照れくささはあります。自分の15、6歳の頃の日記を世間に公開するようなものですから(笑)。でもマスタリングしたことで演奏がとてもクリアに聴こえるようになって、自分たちのことながらすごいグルーヴ感だなと思えたし、素直にいいなと感じましたけどね。メンバー3人はすごくクリエイティブだったし、だからこそ私は好きなように唄わせてもらえたんだなと今になって感じます。

──僕はメジャー・デビュー以降の洗練されたゼルダしか知らなかったので、非常にパンク色の濃い〈Disc-1〉の音源を聴いて見識を改めたんです。初期のゼルダはこんなにもパンキッシュで、エキセントリックかつエモーショナルなバンドだったんだと驚いたし、スリッツやストラングラーズといった海外のパンク/ニューウェイヴのバンドと引けを取らずにここまで呼応したバンドが日本にいたことに衝撃を受けました。

サヨコ:私もびっくりしました。チホさんのベース、ヨーコさん(鈴木洋子)のギター、マルちゃん(野沢久仁子)のドラムはいま聴いても素晴らしいですね。特にヨーコさんの弾くリフやフレーズはキラキラと突き刺さる感じで、本当に素晴らしい。

──そうなんですよね。たとえば「E=MC2」のギターの音色はとても色彩豊かで、これぞニューウェイヴといった感じで。

サヨコ:ヨーコさんはその後、ルースターズの下山淳さんの弟のアキラさんと一緒にCLANというバンドをやっていたんですけど、今は音楽活動を全くしていないんです。今もずっと仲良しなので、今回のリリースにあたっても会って話をしましたけどね。

──今回の収録曲を聴くと、楽曲の成り立ちと変遷が窺えるのも興味深いですね。「BE-POP」はのちの「ロボトメイア」だったり、「密林」はのちの「密林伝説」だったり。

サヨコ:ゼルダを知っている方はそういう変遷を感じられますよね。逆にいまパンクやニューウェイヴに響いている若い世代には、こんなふうに自由に音楽をやれるんだよというのを伝えられたらいいなと思います。

──ジャンク・コネクションから出た最初のEPの楽曲(「Ash-Lah」、「ソナタ815」、「BE-POP」)、アスピリン・レコーズから出たソノシートの楽曲(「マッチングシュール」、「MACKINTOSH-POPOUT」、「灰色少年」)が収録されているのも資料的価値が高いですね。

サヨコ:貴重だと思います。「Ash-Lah」が入っているEPはマスターがなくて、盤起こしなんですけど。ちなみに以前、ソニーから出たベスト盤(『GOLDEN☆BEST / ZELDA-Time spiral』)にもEPに入っていた「Ash-Lah」と「ソナタ815」を収録したことがあります。

──何が驚異かと言えば、最初のEPをレコーディングした時点でサヨコさんはまだ弱冠15歳ということなんですよね。

サヨコ:私が高校1年生だった夏休みに、チホさんの千葉の実家で合宿をしたんです。その時に録った練習テープを、後でリザードのモモヨさんがミックスしたのかな。当時、他のメンバーはすでに成人していて年齢差もあって、私はレコーディングやバンドの動きにはほとんど関わらなかったんです。ゼルダに入った当初は自分の歌詞を自分で唄うことで手一杯だったので。ヒカシューの巻上公一さんがホーンで参加した、ソノシートに収録した法政大学のライブのことも覚えていますけど、あれもチホさんが巻上さんに話をして、気づいたら巻上さんがステージにいたという感じでした。

──当時のライブ音源を聴き直せば、その時のライブのことをわりと思い出せるものですか。

サヨコ:なんとなく覚えています。渋谷の屋根裏で初めて(遠藤)ミチロウさんと話をしたとか、新宿ロフトの裏で初めてs-kenさんと話をしたとか、ステージ以外の記憶のほうが鮮明かもしれませんけど。たとえばチホさんがMCで「今日は土人を2人お迎えして…」と話しているロフトのライブ音源を聴いて、ああ、これは清水(寛)さんだけじゃなくて、ていゆうさん(中村貞祐)がタイコを叩いているライブだなと思い出したんですが、念のために確認したら、ていゆうさん自身も忘れていましたね(笑)。何せ40年近く前の話だし、そういう曖昧な部分が多々あるんですけど、曖昧なのを承知で楽しんでもらえたらと思います。

ライブの記録の断片、初期衝動として聴いてほしい

──〈Disc-1〉では初期衝動の赴くがままにパンクの精神性だけで疾走するゼルダが、〈Disc-2〉では徐々にパンクから脱却してさまざまな音楽的要素を呑み込みながら身体性を帯びていくのが窺えます。メジャー・デビューするまでにすでに何段階かの変遷を経ていたことがわかりますね。

サヨコ:少しずつニューウェイヴ色が強くなっていきましたね。ピアノやクラリネットを入れてみたりして。ファースト・アルバムを出した頃は周囲から女性バンドとして奇異な目で見られることが多くて、パンク・ロックやニューウェイヴ・シーンに対して理解のある人がレコード会社でも少なかったんです。ジャケット写真も私たちではなくレコード会社のスタッフが選んだり、モモヨさんにプロデュースしてもらってアルバムの構成を決められたりして、自分たちに主導権がなかった。もっと言えばデビュー曲の「ミラージュ・ラヴァー」はモモヨさんの書き下ろしで、私たちの演奏が下手だったら他のミュージシャンに代わりにやってもらったり打ち込みをするといった提案をされたりしました。そういうメジャーの洗礼に当時はかなりの葛藤がありました。私は自分で書いた歌詞を自分で唄うことがやりたくてゼルダに入ったし、そういうレコード会社主導の在り方にびっくりしたんですよ。

──難解すぎるという理由で歌詞の書き直しを要求されたり?

サヨコ:過激な言葉を整理されたりはしました。今となればそうやって言葉を整理してレコードという記録に残すことも理解できますけど、当時はちょっと受け入れられなかったですね。

──なぜニューウェイヴなテイストのままでファースト・アルバムを作れなかったんだろう? とは思いますよね。この『はじまりのゼルダ』があまりに素晴らしい内容なので余計に。

サヨコ:メジャーでは無理だったんじゃないですかね。少なくとも私たちのタイミングでは無理だったと思うし、当時のレコード会社は新しい感性を持った女性バンドをデビューさせることに重きを置いていましたし。それに、結果的にメンバーも変わってしまったので(註:1983年にギターが鈴木から石原富紀江に、ドラムが野沢から小澤亜子に交替)。それが一番大きかったですね。私自身は、他の人が書いた歌詞や曲を唄うことがかなり辛かったです。

──僕も長年、モモヨさんの作詞・作曲による「ミラージュ・ラヴァー」がなぜシングル・カットされたのかが謎だったんです。

サヨコ:でしょ? 私も泣きながら唄っていました(笑)。でもそれもレコード会社からの要請で、モモヨさんが私たちとレコード会社の間に入っていろいろと調整してくれたんだと今なら思えますけどね。

──1981年から82年にかけてのゼルダの進化と深化は目覚しいもので、さちほさんは1981年1月11日の屋根裏のライブ音源が「初期ゼルダのピークかも」とライナーノーツに書いていましたね。

サヨコ:これが他人事なら素直に格好いいと思えるんですけど、今も歌を唄い続けている身としては音程のことが気になったり、ここでこんな過剰に叫ばなくてもいいんじゃないか? とか思うわけですよ(笑)。でもここに収録されたライブ音源は音楽と言うよりもライブの記録の断片、初期衝動として聴いてもらえるといいかなと。

──とは言え〈Disc-2〉の後半、1981年の暮れ頃になると初期衝動という言葉では語りきれない音楽的成長を如実に感じますが。

サヨコ:当時、チホさんは音楽評論もやっていていろんな音楽を貪欲に聴いていたので、ものすごくアイディアが豊かだったんです。チホさんが持ってきたベースのフレーズにギターのヨーコさんが反応して、マルちゃんがドラムをつけて、その上に私が書き溜めていた詩のノートから即興で言葉を選んでのせていくのが初期ゼルダのスタイルで、はじまりはチホさんのベースなんです。だからいま聴いてもベースが印象的なんですね。お互いの初期衝動を出発点として、みんなで反応し合いながらセッションで曲づくりをしていたのが当時のゼルダで、〈Disc-2〉にはのちの『CARNAVAL』、『空色帽子の日』、『C-ROCK WORK』で陽の目を見る曲も入っていますね。

純粋で赤裸々な衝動が生きる力になれば嬉しい

──『C-ROCK WORK』と言えば、「Question-1」が1981年にはすでに「問1」として完成していたのを今回初めて知りました。

サヨコ:「問1」という実に高校生らしいタイトルをただ英語にしただけですよね(笑)。『CARNAVAL』や『空色帽子の日』に入るような曲調じゃなかったし、ロック色が戻ってきた『C-ROCK WORK』で昔の曲を引っ張り出すことにしたんだと思います。

──「マリアンヌ」はのちに招き猫カゲキ団の「砂漠のマリアンヌ」となったり、「ハベラス」はのちに『空色帽子の日』に収録されたりと、ここでも楽曲の変遷が楽しめますが、「ハベラス」は正式に発表されたバージョンとはちょっと違う感じですね。

サヨコ:違いますね。それだけ時間が経つと歌詞もちょっと変わってくるし、レコーディングという記録を残す行為はライブとは意識が変わってくるんです。ライブは初期衝動でありパフォーマンスも伴いますが、レコーディングはスタジオで音楽に集中して練ったりしますからね。

──パーカッシヴで躍動感溢れる「うめたて」も実にライブらしく生々しいテイクですね。

サヨコ:あのドライブ感は好きだったスリッツの影響もあるでしょうね。アリ・アップも私と同じ15歳くらいから唄い始めていたし、ネナ・チェリーも一時期スリッツにいたじゃないですか。私はネナ・チェリーもすごく好きだったんです。スリッツを聴いてからレゲエも好きになったし、そこからエイドリアン・シャーウッドのOn-Uサウンドを知ってダブを好きになったりして。レゲエはもともとレベル・ミュージックだし、音だけではなくそういう部分にも共鳴していました。

──ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「WHITE LIGHT / WHITE HEAT」をカバーしたのはさちほさんのセンスだったんですか。

サヨコ:私が入る前からやっていたんじゃないですかね。私の前にケイさんという初代ボーカルがいて、その名残だったと思います。私は当時、英語で唄うことに全く関心がなくて、あくまでも日本語で唄うことにこだわっていたんです。書き溜めていた詩をメロディにのせることにしか関心がなかったし、「WHITE LIGHT / WHITE HEAT」がヘロインの歌だということも全く知らずに自分の発想だけで歌詞を書いたんです。

──ゼルダではストゥージズのカバーもやっていましたよね。

サヨコ:「I Wanna Be Your Dog」を唄っていましたね。あれはアクシデンツやルースターズのメンバーと知り合うようになって、いわゆるめんたいロックのルーツと呼ばれる音楽を教えてもらって、よりロック的になってから唄うようになったんだと思います。それに比べて初期ゼルダの私の歌は、ロックがどうこうと言うよりも純粋な叫びですよね。

──この最初期音源集で聴けるサヨコさんの歌声は思春期にしか出せない純粋無垢で瑞々しいもので、混沌として鬼気迫るアンサンブルとの対比がまた良いんですよね。

サヨコ:自分としてはちょっと恥ずかしいですけどね。こんなにも叫んでいて、こんなにもイライラとしていて(笑)。それに当時の歌詞も、今の自分なら絶対に書かない猟奇的な内容があったりして。今の時代、実の子どもを虐待するとか、猟奇的な事件がよく起こるじゃないですか。十代の頃はそういうものに対してリアリティがなかったし、死というものもどこか架空の物語のように思えたんです。私はストラングラーズのジャン=ジャック・バーネルが好きで、彼の影響で三島由紀夫の作品を読んだりして死の美学みたいなものにリアリティなく憧れていたので、当時はそういう負のイメージの言葉を歌詞にしたりしたんです。でもこの歳になると、目を覆いたくなるような事件や現実がこの世界に溢れていることに心が痛むんです。だから「とらわれ」みたいな曲は今そのままの形では唄えません。事実、「とらわれ」はファースト・アルバムに入れるにあたって一番変化した曲ですよね。レコード会社としてはまず歌詞がNGということで。

──今回、「とらわれ」のように挑発的で過激な曲を選曲から外すことも考えたんですか。

サヨコ:他のメンバーとも相談したんですが、結局はそのままの形で出したほうがいいという結論に至りました。今の自分には唄えませんけどね。それは大人になって分別がついたということではなく、こうして現実の世界を知ってしまうと、いくら架空の産物とは言え言霊として発することは地球に影響を与えてしまうという意識があるので。もちろん人それぞれの意見があるでしょうし、私自身はそう感じるというだけです。私としては、今回のCDを聴いてくれた人たちが当時一緒にライブに行っていた人や一緒にバンドをやっていた人、付き合っていた人のことなんかを思い出したり、当時はこんな服を着ていたとかこういう音楽が好きだったとか、あの頃の空気感や状況を思い出したという話を聞いて、音ってそういう記憶を喚起させる力があるんだなと改めて実感したんです。今の私がこのCDを出して何ができるのかと言えば、これは自分も含めてなんですけど、当時のゼルダの音を聴いてこれだけ純粋で赤裸々な衝動があったことを思い出して、それが生きる力になればいいなということなんです。そんなふうに受け取ってもらえたらいいなと思ったんですね。

埋立地や高層ビル街が異次元への入口だった

──改めて「開発地区はいつでも夕暮れ」や「うめたて」を聴くと、ゼルダは東京という人工的で無機質な都市で生まれたバンドだったことを実感しますね。

サヨコ:メンバー全員、東京出身でしたからね。私は東銀座で生まれて、どこにいても人がいたり、そびえ立つ高層ビルが馴染みのある環境で育ったんです。それに、まだフジテレビの社屋が建つ前の、暴走族か釣り人かマニアックな人しか行かないようなお台場の埋立地を冒険に行くのが一人になれる空間として好きだったんです。目に見えない存在と出会えると言うか、この海の向こうには何があるんだろう? ここで何が起きてどう変わっていくんだろう? と時空を超えるような場所に思えたんですね。そういう埋立地や新宿の高層ビル街が私にとっては異次元への入口みたいなものでした。

──「誰も居ない『東京原野』」が〈透明な境界線〉だったと。

サヨコ:通っていた高校も埋立地にあったので、コンビナートの工場や巨大なミキサーとかが身近にあって、授業中にそれを見ながらよく詩を書いていました。当時は廃墟や広大な空き地とかにみんながチューニングしているような時代で、私も“ウメタテチスト”を自称していたんです(笑)。

──「うめたて」に出てくる「飯場・団地・工場」はわかるんですけど、「遠い島に住む赤いキリンの群れ」は何を指していたんですか。

サヨコ:港に積んであるコンテナがクレーンに釣り上げられて移動する様子が、私には赤いキリンの群れみたいに見えたんです。そういうのも含めて私にとってはすべてがファンタジーだったんですよね。埋立地に小人や精霊が舞い降りているように思えたし、高速道路で光を放ちながら走る車も私には魚たちの群れのように見えたし。ツアーの移動中はいつもその光景を窓に貼りついて見ていて、目を細めると車のライトが広がって見えて、別の生き物のように感じたんです。そこに精霊が宿っているように思えたし、そういう目に見えない存在にすごく興味があったんです。

──そうしたサヨコさんの特異な作家性がゼルダの楽曲を今も色褪せないものにしているように思えますね。単純なラブソングではなく、今の時代にも通じる心象風景や都市景観をテーマにしていたからこそ普遍性があると言うか。

サヨコ:考えていることが今とあまり変わらないのかもしれません。もちろんサウンドに負う部分も大きいと思います。ゼルダは初期衝動としてパンク・ロックという形で始まったバンドですが、パンクに留まることなくいろんな音楽的要素を採り入れていったことも大きいでしょうね。たとえば「Ash-Lah」はトルコ行進曲から着想を得たんですよ。『阿修羅のごとく』という向田邦子さんが脚本を手がけたテレビドラマが当時あって、そのオープニング・テーマがトルコの軍楽隊が演奏する行進曲(註:オスマン軍楽の「Ceddin Deden」)だったんです。あれを聴いてすごく格好いいなと思って、カセットに録ったフレーズをヨーコさんがアレンジしたんですよ。『阿修羅のごとく』から取ったから「Ash-Lah」なんです。

──ああ、そういうことだったんですか。

サヨコ:それに、あのドラマみたいに人の心に宿る怒りのエネルギーが人間関係や社会の中で及ぼす作用、阿修羅や不動明王のように燃え盛るほど強いエネルギーをイメージして歌詞を書いたんです。当時はラモーンズやクラッシュ、ジャム、ストラングラーズといった8ビートを追求する格好いいバンドがたくさんいましたけど、私たちはそれだけじゃ物足りなかったし、もっといろんな要素を入れるのが好きだったんですよね。そうなると、ちょっと風変わりだけどいろんなアイディアがミックスした曲が生まれてくるんです。

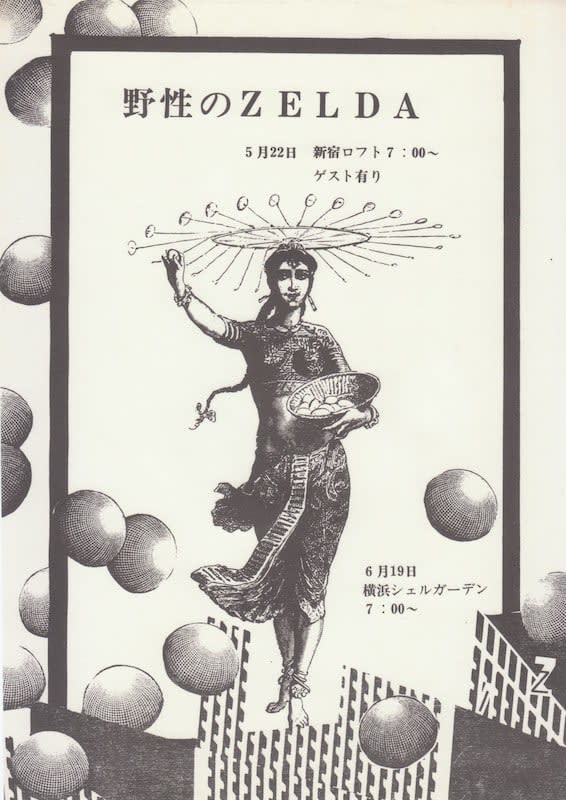

──詩の朗読を交えながら前衛的なステージを繰り広げていた時期を〈暗黒ゼルダ〉、〈野性のゼルダ〉と呼ばれたことがありましたが、ゼルダは初期の段階から見せる/魅せることに関しても非常に意識が高かったですね。

サヨコ:みんなで全身黒づくめの衣装を着て、顔を白塗りした時期もありましたね。私はルーシー・モード・モンゴメリの『赤毛のアン』が好きで、幼い頃から主人公のアン・シャーリーに憧れていたんです。孤児である彼女は老兄妹に引き取られてプリンスエドワード島に連れて来られるんですけど、想像力をはたらかせながら自然の花や樹々に名前をつけて友達になろうとするんです。目の前の美しい自然と人々に対して想像力を駆使して自分の世界を豊かにしていくアンの姿にすごく影響を受けて、それで私も三つ編みに帽子のスタイルを踏襲したんです。私の場合は〈黒毛のアン〉でしたけど(笑)。

ホームグラウンドだった新宿ロフトという空間

──ちなみに、サヨコさんは今回のような初期のライブ音源を個人的にお持ちではないんですか?

サヨコ:CDを出してから気がついたんですけど、初めてスタジオに入ったリハーサルの音源や1980年3月30日に新宿ロフトで自分が参加した初めてのライブの音源を持っていたんですよ。今さらだけど、それも出しておけば良かったなと思って(笑)。

──いつか陽の目を浴びる日が来ることを期待しております。ゼルダは1980年から84年の間に実に24回も新宿ロフトに出演していて(註:サヨコとアコの個人出演を含めると26回)、ゼルダにとってロフトはホームグラウンドだったことが窺えますね。

サヨコ:まさにホームグラウンドでしたね。私が入る前、ゼルダのロフト初ライブ(1980年1月3日)はフロアで観ていたと思います。その後に初代ボーカルとキーボードが抜けることになって、チホさんから「サヨコちゃん唄ってみない?」と電話がかかってきたんです。歌詞はほとんど英語で唄われていたんですけど、自分はそれと同じようにはできないなと思って、初めてのリハーサルで自分の書いたオリジナルの日本語を適当にのせて唄ったんですよ。メロデイも即興で作ったりして。メンバーも「それでいい」ということだったので、歌詞は自分の好きなように唄わせてもらうことになったんです。

──いきなり認められるなんてすごいですね。

サヨコ:おしゃれチェックは受けましたけどね(笑)。その後に何本かライブをやって、たしか5月か6月に歌舞伎町でオールナイトのイベントがあって、その頃にはもう正式メンバーになっていたと思います。

──1984年5月21日から26日まで6日連続でロフトで開催した『CALNAVAL DE ZELDA(まつり)』のことは覚えていますか。

サヨコ:覚えています。戸川純ちゃん、アースシェイカーのマーシーさん、ムーンライダーズの鈴木慶一さん、白井良明さんなどを連日ゲストでお迎えしたイベントですね。一番最後の日は東大の学祭だったんですよ。1週間唄い続けたので、東大ではもう声が出なくなっちゃったんだけど無理やりやりました(笑)。

──ロフトには本当によく出演してくださっていたんですね。

サヨコ:自分がステージに立つ前からロフトには東京ロッカーズのライブを観に通っていました。当時、シンコーミュージックから『JAM』という雑誌が出ていて、そこで東京ロッカーズの存在を知ったんです。記事を読むと、大人たちが日本語でパンク・ロックを唄っていると。彼らがいったいどんな日本語詞を唄っているのかを見届けたくて、14歳の時に同級生を誘って初めてロフトに足を踏み入れたんです。s-kenさん、フリクション、ミスター・カイト、ミラーズ、リザードといったバンドが出ていたライブですね。たしか2回くらい観に行って、その2回目の時かな。豹柄の古着を着て、目の周りを真っ黒にメイクしたパンキッシュで素敵な女性が、開場待ちをしている人たちに「ミニコミいかがですか?」と話しかけていたんです。それが『change2000』というミニコミを作っていたチホさんだったんですよ。

──運命的な出会いですね。サヨコさんはゼルダ加入前にバンドをやろうと思わなかったんですか。

サヨコ:高校生くらいの男子とライブの場で出会って「バンドをやろうか?」と話をしたり、『ZOO』という雑誌にメンバー募集を載せたりしたんですけど上手くいかなくて、『change2000』に女性バンドのメンバー募集があったので、ありったけの小銭を持って近所の公衆電話からチホさんに電話をかけたんです。その時は「歳が若すぎるからメンバーとしては難しい」と言われたんですけど、そこからチホさんとの交流が始まったんです。

──ということは、サヨコさんにとってはゼルダが初めてのバンド経験だったわけですか。

サヨコ:学園祭で同級生の男子と一緒にKISSのコピー・バンドをやったことはありましたけどね。1曲だけ、「Love Gun」を唄いました(笑)。その男子を誘ってロフトへ東京ロッカーズを観に行ったんですよ。当時の私はずっと詩を書き溜めていて、それを何らかの形で世に出したくて仕方なかったんです。だけどどうしていいのかわからなくて、手当たり次第に自分が表現できる場所を探していたんですよね。

ゼルダに端を発した魂の旅路は続いている

──以前、さちほさんがゼルダのファンサイトに「ゼルダがもっともゼルダだったのはレコード・デビュー前」という一文を寄せていた記憶があるのですが、サヨコさんはそのことについてどう思われますか。

サヨコ:ヨーコさんとマルちゃんがやめてメンバーが変わって、ポップになりましたよね。その後にまたメンバーが変わってさらに音楽性が変化したし、やっぱりメンバーの交替がバンドに変化をもたらしたんだと思います。チホさんはデビュー前のことを「前世」と呼ばれているようです(笑)。

──後年、ファンクやブラック・ミュージックに傾倒した頃からすれば「前世」でしょうね。

サヨコ:だけどロックのルーツはブルースやソウルといったブラック・ミュージックだし、ブラック・ミュージックのルーツを辿ると西アフリカのマリで発祥した民族音楽だと言われていますよね。アリー・ファルカ・トゥーレやサリフ・ケイタがやっていたようなアフリカの伝統音楽に影響を受けていると。植民地支配していたイギリスやフランスはそういうネイティブな国からの影響があって、クラッシュがレゲエやダブをやってみたり、ストーンズが「Cherry Oh Baby」(ジャマイカ出身のエリック・ドナルドソン作)をカバーしてみたり、ロックのルーツを辿るといろんなことが繋がっていくんです。だからルーツ・ミュージックに向かっていったゼルダの音楽性の変化はとても自然なことだったと思いますね。若い頃は社会に対する怒りや不満を覚えたり、もっと豊かで新しい世界を築いていこうとする気概がありますが、実社会に出てみるといろんな人たちがいて、十人十色の考え方があることを知りますよね。一口にマイノリティと言ってもいろんな形のマイノリティがあるわけで。そういう人たちと出会うと、自分の不平不満をすべて他人や社会のせいにすることが幼稚に思えてしまうんです。何をやろうがすべて自分自身の在り方次第だし、ひとりひとりの意識が社会を変えていくことを知ると言うか。そうなると、一方的に体制側だけを批判するような攻撃的な表現が自分にはしっくりこなくなるんですよ。

──だから十代で書いたゼルダの歌詞でも今はそのままの形では受け入れられないものが出てくるわけですね。

サヨコ:誰がどうこうとか人のことを言っているわけじゃないんです。みんな独自の美学があっていろんな価値観があるし、私の場合はそういう道筋だったということです。

──サヨコさんは今も変わらないために変わり続けているんでしょうね。パンクやニューウェイヴの表面をただなぞるのではなく、表面的にはパンクやニューウェイヴに見えないようなことをパンクやニューウェイヴの精神性をもって体現し続けていると言いますか。

サヨコ:そういうことなんでしょうね。今回のライナーノーツにも自分なりのメッセージを書いたんですけど、若い頃に抱いていた生きている不満だけでは今は決して生きられないんです。生きている感動を実感する場面を何度も経験しましたからね。これまで人に助けられたり、人に感謝する場面もたくさんあって、この世界もまんざらじゃないなと思えたこともたくさんありました。闇と光、生と死、正気と狂気といった相反するものが表裏一体で、それらが時に反転しながら共存していることも知りました。そういったこの世の真理を知る旅を、私だけではなくみなさんも続けていると思うんです。私はゼルダ時代の自分を否定しているのではなく、黒づくめの服を着た時期があって、色とりどりの服を着た解放の時期があって、白い服を着て自分の内面を見つめ直す時期があって、それらすべてがあった上で今の自分がいるわけです。そういう魂の旅路をずっと続けているんですよ。その旅路の始まりに時代と呼応したピュアな初期衝動としてゼルダというバンドがありました。その最初期の片鱗を今回のCDから感じ取ってもらえたら嬉しいし、みなさんの内なる初期衝動をもう一度感じ取ってもられたらいいなと思いますね。