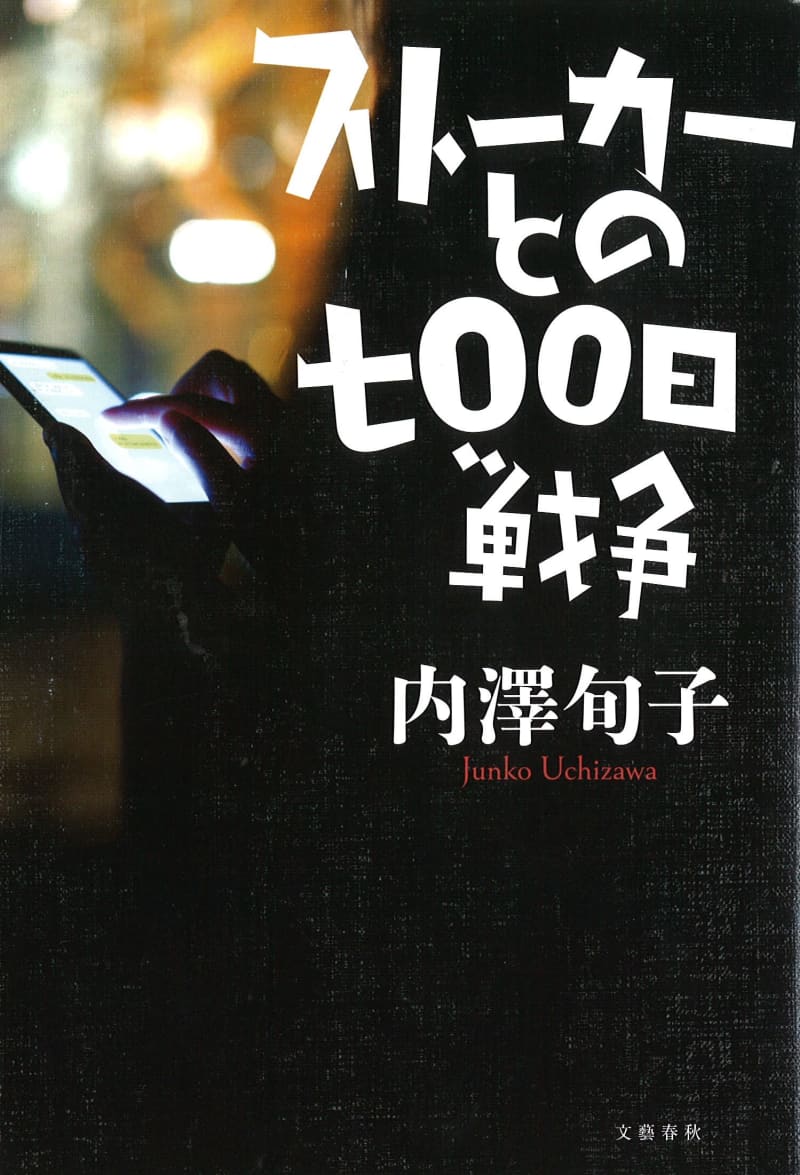

ストーカーという言葉を聞くだけで、誤って砂をかんでしまった時のようなザラリとした嫌な感触を今でも味わう。

私の被害経験はもう30年以上も前のことだが、あの時の傷が完全に癒えたわけではない。まだストーカーという言葉はなく、他人に理解されることはなかった。ひとりで恐怖し、怒り、消耗した。日常を脅かされ、侵食される。その理不尽について、堂々めぐりで考え続けた。

だからストーカーによる殺人事件のニュースには心をえぐられる。本書のもとになるドキュメンタリー連載が「週刊文春」で始まった時も、心穏やかではいられなかった。読んだり読まなかったりで、なかなかきちんと向き合えなかった。

一冊の本になったものを読了したいま、この被害体験を書ききった著書のエネルギーに感服している。どれだけ自分を奮い立たせるのが大変だったか、想像に難くない。自分と同じような多くの被害者の悔しさを伝えたいという使命感、文筆家としての矜持。そういったものが、著者を突き動かしたのだろう。

ネットで知り合った男性と8カ月ほど交際したが、嫌になり、別れを切り出す。きっかけはただそれだけ、ありふれた話である。

だが相手は豹変し、SNSのメッセンジャー機能で大量の罵詈雑言を送りつけてきて、著者を脅かす。果てしなく長い闘いの幕開けである。

始まりは2016年4月、その時点でSNSによるストーカー行為は、ストーカー規制法の対象外だった。警察は脅迫罪で事件化しようとするが、著者は当初、恐怖と混乱で頭がなかなかうまく働かない。

警察官、弁護士、検察官…。事件処理や被害者対応のプロたちとのやり取りが詳細に記されていく。法律や制度の不備だけでなく、担当者のやる気や能力、共感性の多寡によって、被害者の状況がどれだけ左右されるか、思い知らされる。

結局、相手は逮捕されるが、報復への恐怖も手伝って、不本意な内容の示談に応じてしまう。

「私の口の中に突然目いっぱい突っ込まれた土砂は、示談を経て嵩を増し鉛と化した。しかたがない。それでも忘れるしかない。理不尽な思いではちきれそうだけれども、そこを考えても、もう何も進まないのだから、忘れるしかない」

ところが相手は示談の条件に違反して、ストーカー行為を再開させる。著者の怒りに火がつく。本気で闘う決意をする。ストーカーに対する知見を持ち、適切なアドバイスをしてくれる人にも出会い、加害者の治療の大切さにも気づく。

被害当事者のドキュメントは掛け値なしに面白く、迫力がある。自分や自分の身近な人がストーカー行為の被害者や加害者にならないための方途、当事者になってしまった場合の対処法も具体的に知ることもできる。

自らの「ブラックホール級の闇歴史」をさらし、つらかった体験を良質な読み物に昇華させた。その勇気と筆力に圧倒される。

(文藝春秋 1500円+税)=田村文