ジム・オルークによる“リミックス”計画

──テイチクでの作品をコンパイルしたBOXをリリースしたいとオファーを受けて、率直なところどう感じましたか。

戸川:それは今回のBOXに封入されているブックレットにも書いてありますが、BOXの話を頂いた頃、ヤプーズを好きでいてくれたジム・オルーク(ex.ソニック・ユース)に『ヤプーズ計画』のリミックスをお願いしたいと考えていたんです。と言うのも、私は発表された当時のミックスの仕上がりに満足していなかったので。数年前、ニューヨークに住んでいたジムに話をして了解を取りつけていたので、ジムがリミックスした『ヤプーズ計画』を収録できるならいいですよとテイチクには返事をしました。それが発端だったんですが、『ヤプーズ計画』のマルチ・トラックのテープが見つからなかったんですよ。それでジムにリミックスしてもらう計画は実現できなかったものの、BOXの話は進行していたんですね。でも、メンバーやスタッフには申し訳ないんですが、私の中でワースト・ワンだったヤプーズの『大天使のように』はそこに入れたくなかったんです。『大天使のように』を入れる交換条件として、『ヤプーズ計画』をジムにリミックスしてもらうことがあったんですね。その構想が一時立ち消えにはなったんですが、考えてみればゲルニカの『新世紀への運河』や『電離層からの眼指し』といったアルバムは未だに入手困難なんですよ。アルファから出したファースト・アルバム『改造への躍動』は定期的に再発されているから比較的入手しやすいんですけどね。だからこの際、テイチク時代の作品をBOXにまとめるのは有意義なことなんじゃないかと思いまして。その時に『大天使のように』だけ抜けているのは潔くないし、収録しないことで却って“幻のアルバム”と謳われたり、深い意味を持たれても困るなと思ったんですよ。それに、ヤプーズのサウンド・リーダーだった中原信雄が、「ボブ・ディランやローリング・ストーンズにも“一体どうしちゃったの?”っていうアルバムがあるじゃん」と言ってくれたんです。確かにあのストーンズですら、突然ディスコ・タッチのアルバムを出したことがあるんですよね。その話を聞いて、『大天使のように』を潔く入れることに決めたんですよ。

──僕は『森に棲む』や『憤怒の河』といった楽曲が凄く好きなので、戸川さんがそこまで『大天使のように』を不本意としているのが正直意外だったんですよね。

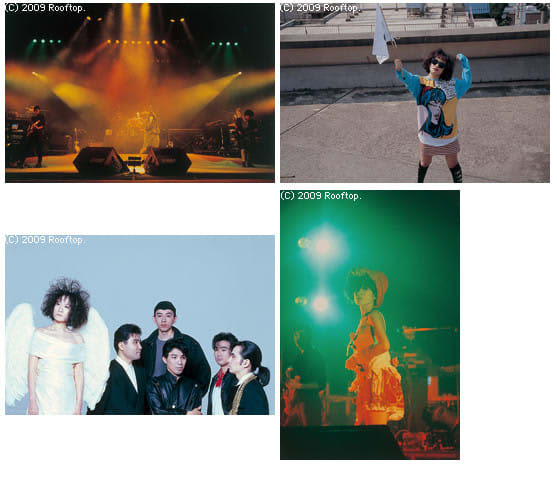

戸川:『森に棲む』と『憤怒の河』は私も好きでしたよ。何曲かは好きな曲があるんです。このBOXを出そうと決めた経緯としては、今回特別編集したゲルニカの『LIVE & DEMO』と、ヤプーズ、ゲルニカ、東口トルエンズの貴重な映像を収めた『TEICHIKU WORKS LIVE DVD』は希少価値が高いから、ジムのリミックスの代わりに、とも思ったんです。東口トルエンズの未発表ライヴ映像に至ってはファンの方が撮って下さった映像を編集したものなんですが、機材の性能がいいからそれなりのものになっていると思います。まぁ、『最后のダンスステップ(昭和柔侠伝の唄)』というデュエット曲は山本久土君が唄っているところも、画面に映っているのは自分の存在を消そうとしている私のアップなんですけどね(笑)。東口トルエンズはカヴァー曲をアレンジしているので収録の許可が下りないケースもあったんですけど、その中で奔走して下さったテイチクさんといぬん堂さんには心から感謝していますね。

──戸川さんがこのBOXを監修するにあたって特に気を留めた点はどんなところですか。

戸川:主にヴィジュアルの点です。BOXのジャケットやブックレットに使う写真の選択や色味には気を遣いましたね。色味のコントラストを含めての装幀と言うか。あとはブックレットのインタビューですね。誤解を招く表現は避けようと、しっかりと精読させて頂きました。それでかなり言葉を付け足させて頂いたので、随分と長いライナーになってしまったんですけどね。

──いや、あのライナーはとても読み応えがありますよ。ゲルニカやヤプーズは未だにその内実が明かされていない部分も多いですから、史実を正確に伝える格好のテキストだと思います。

戸川:基本的に私が携わった音楽をどう解釈して下さっても構わないんですよ。それは聴き手の自由ですから。ただ、私が意図していないことはちゃんと言っておきたかったんです。『バーバラ・セクサロイド』のPVでの私の衣装を水商売っぽくしたくなくて実はこんな工夫をしたとか、そういったことですね。

アカデミックなことを一生懸命やるのがバカでいい

──ゲルニカが新宿ロフトや今はなき渋谷ライヴインで行なったライヴ音源とデモを収めた『LIVE & DEMO』は資料的にも価値が高い1枚ですね。特に1982年に行なわれたロフトでの音源は音質も鮮明で、個人的に何度も聴いてしまいました。

戸川:ゲルニカのライヴを見た評論家の方々が雑誌等でゲルニカについて言及して下さると、どうしてもアカデミックな難しい言い回しになるんですよね。でも、このライヴ音源を聴いて頂ければかなりユーモアに溢れたバンドだったことが判ると思うんです。ライヴも和やかなムードですしね。実際、当時のライヴを見て下さった方々には意外がられたんですよ。「くすくすと笑いが漏れる和やかな雰囲気が意外だった」とライヴ評に書かれたこともありますしね。

──ゲルニカの初期は短い曲でも大仰にオーケストラを入れてみたり、言葉は悪いですがバカを一生懸命やるようなところが今聴いても凄く新鮮なんですよね。

戸川:バカを一生懸命やると言うよりも、アカデミックなことを一生懸命やるのがバカでいい、といった感じですね(笑)。自分が参加したユニットを自画自賛するわけじゃなく、上野耕路さんと太田螢一さんのいちファンとして言いますが、頭が良くなければできないバカみたいなところが彼らにはあったと思います。そこが特殊で面白かったんですね。頭が良いのなら頭が良いまま出すのが普通なところを、頭が良いところをさらに頭を使ってバカをやると言うか。そういった余裕のあるところや面白いもの好きなところが私の中では尊敬に値するんですよ。太田さんが作詞をして上野さんが作曲した歌を私が唄うことで彼らの世界観を聴き手に伝えるという意味で、私自身は媒体だったわけです。それが私の性に合っていたんですね。ありきたりな言い方になりますが、彼らと組めてラッキーでしたね。笑いの要素があったところも私には合っていましたし。モチーフ的に右寄りな曲もチャンバラごっこ止まり、みたいな感じが私の趣味にも合っていたんですよ。

──ゲルニカでの戸川さんが主演女優に徹していたとすると、ヤプーズでは主演女優でありながら監督も務める部分もあったじゃないですか。歌詞を書いたり、バンドのコンセプトを牽引する立場にあったわけで。

戸川:ゲルニカでの参謀は上野さんと太田さんで、私は前線を往く兵隊という気持ちでした。上野さんと太田さんが頭を使って、私は身体を使うという。ヤプーズは当初、1年間限定の活動予定だったんですよ。と言うのも、1年経ったらまたゲルニカをやる、それまで1年間は休業しようと上野さんと太田さんが決めていたので。ただ、レコード会社との契約が残っていたんですね。それで代替案として、3人のソロ・アルバムを出すことにしたんです。私が『玉姫様』というソロ・アルバムを出したのは、ゲルニカとは異なる音楽性を打ち出したかったわけではないですし、契約上のことがきっかけだったんですよ。ヤプーズに関しても、自分の中で志向性が固まってきたから始めたというわけではなく、まずちゃんとしたバンドにしたい気持ちが大きかったんですよね。それまでは“戸川純とヤプーズ”というバック・バンド的なニュアンスが強かったから、私も一兵卒のひとりであるバンドにしたかった。それから内容を考えたんですね。

──動くヤプーズは『ヤプーズ計画LIVE & CLIP+2』と『TEICHIKU WORKS LIVE DVD』(1988年5月、汐留PITでのライヴを収録)で見ることができますが、戸川さんの容姿が今見ても全く古さを感じさせないのが凄いことだと思ったんですよ。ステージ衣装もむしろ今の時代に即した部分があると思いますし。

戸川:ありがとうございます。当時から私は衣装に対しても普遍性を求めていたんですよね。流行りを追うと必ず古くなるから、流行りをなるべく追わないようにしていました。当時、私がヤプーズで着ていた衣装は全然流行っていなかったし、いずれこんな格好が流行るだろうと思ってやっていたわけでもなかった。だから、先取りなんて意識は全くなかったんです。私としては、クラスで前のほうに座っている優等生というよりも、後ろのほうでトランプをしているようなタイプを意識していたところがありましたね。バッド・ガールと言うか。

流行っているものには手をつけまい

──渋谷クラブクアトロで行なわれたゲルニカの復活ライヴ(1988年7月)の模様も『TEICHIKU WORKS LIVE DVD』には収録されていますが、着物姿で骸骨を携えるヴィジュアル・センスも鮮度の高さを感じますね。

戸川:当時は大正時代や昭和初期を意識しておかっぱで着物姿という格好をしていたんですけど、あれも当時の流行りではなかったですし、いつの時代でも懐かしさを覚えるレトロな感じなんですね。ただ、レトロ・ブームというのはあったんですよ。『改造への躍動』を出した後、ゲルニカが休止した時にレトロ・ブームが降って湧いたんです。「今やればもっと売れるのに」なんて周囲からも言われましたけど、そんな次元を超えた部分でやっていたからこそ「古い」と言われなかったんですよね。流行っている時にそれに乗じると、後から「古い」と言われるものなんです。今は最近レトロ・ブームが来て去った後じゃないから、このゲルニカの映像を見ても余り古く感じないと思うんですよね。

──確かに。それはやはり、時代に対する戸川さんの嗅覚が鋭いということなんでしょうね。

戸川:いや、時代に対する嗅覚ということで言えば、ヤプーズ時代の膝上までの靴下やホットパンツとか、今の若い人たちが好んで着る格好をしていたことを指すのかもしれませんが、先ほども申し上げた通り、将来このファッションが流行るだろうと思ってやっていたわけではないんですよ。だから、時代に対する嗅覚があったわけではないと思うんです。仮に時代に対する嗅覚があったならば、新しいもの、今流行っているもの、古いもの…その3つのどれかに入れられると思うんですよね。でも、『バーバラ・セクサロイド』のPVで見られるような、網タイツをガーターで吊ってホットパンツを穿くファッションなんて当時はなかったんです。ガーターはあくまで下着であって、見せるものじゃなかったわけですから。しかも、当時はAV女優さんですらまだそれほど着用していなかったんですよ。ガーターを持っていること自体が凄く珍しかったんですね。それと、たまたま私の母親が伸び縮みしないガーターで吊る昔のストッキングを大量に持っていて、最初はそれを借りて履いていたんです。つまり、母親の時代のデッドストックですよね。だから、時代を先読みしているわけでもないし、その時流行っているものでもないんです。

──ただ純粋に自分のしたい格好をする、やりたいことを貫くことに重きを置いていた、と?

戸川:でも、気には留めていましたよ。流行っているものには手をつけまい、って。

──これは私見ですが、戸川さんがこれまで携わってきた音楽には追えば追うほど実態を掴ませないようなところがあると思うんです。だからこそ今日でも普遍性の高い音楽として鑑賞に耐え得るんじゃないかなと。

戸川:そうですか?私は凄くサービス精神が旺盛で、むしろ実態を「さぁ、掴んで下さい」と自分のほうから差し出すようなところがあると思っているんですけどね。たとえば、『玉姫様』に入っている『蛹化の女』という曲があります。“月光の白き林で/木の根掘れば/蝉の蛹のいくつも出てきし”という歌詞なんですが、ここで止めておけば現代詩みたいな風情も出ると思うんです。でもそれを、“それはあなたを思い過ぎて/変り果てた私の姿”とご丁寧に説明してしまっている。こんなサービス精神に溢れた唄い手はそうそういないと思うんですよね(笑)。私自身としては、一貫して判りやすい表現をしてきたつもりなんですよ。(BOXのフライヤーにある、刀を背負った『昭和享年』の写真を見て)『昭和享年』と言ってこの格好をしていたら、だいぶ判りやすいんじゃないかと思いますし(笑)。

過去の音源を聴いての新たな発見

──そう言われてみればそうですね(笑)。この刀は本物なんですか。

戸川:いや、竹光です。実はこれ、忍者の刀で、柄(つか)が四角くて両刃なんですよ。忍者は敵が右から来ても左から来ても刀を抜けるように、背中に真っ直ぐ刀を差しているんです。だから両刃で、刃もしならずに真っ直ぐなんです。

──それは、戸川さんの音楽人生がブレることなく真っ直ぐであることの象徴なんでしょうか。

戸川:それを言うなら、片刃が女優で、もう片刃が歌手みたいな感じですかね(笑)。

──今回のBOX制作にあたって過去の音源をまた聴き込んで、どんな印象を受けましたか。

戸川:当時は音楽的に気づかなかったことに気づけたところはありますね。私はゲルニカで音楽デビューする前、ロックに触れたのがパンクからだったんです。その前は懐メロやクラシックが好きだったんですけど。洋楽なら50'sですね。あれは向こうの懐メロですから。ずっと音楽を聴き続けていると、後からいろんな機会に恵まれて、パンク以前のハード・ロックとかグラム・ロックとか、いろんな音楽も徐々に知っていくわけです。そんな中で私はT・レックスが好きになったんですよ。それで今回、ずっと聴いてこなかった『大天使のように』を聴いて、それに入っている『去る四月の二十六日』の間奏のギター・ソロが凄くおかしかったんです。だって、マーク・ボランが弾いていたフレーズをマイナー・コードで弾いていたんですよ?(笑)比賀江隆男君というユニークなギタリストなんですけど、あの間奏は是非改めて聴いて頂きたいです。そういう発見がありましたね、過去の音源を聴き返してみて。

──『大天使のように』を改めて聴いて、照れくささみたいなものはありませんでしたか。

戸川:なかったですね。『大天使のように』がワースト・ワンだという思いは当時からあったんですよ。当時、アルバムの発売日が怖かったほどですから。レコーディングを終えた時点でリリースされるのが怖かったんです。ちゃんとした作品が作れずにファンの皆さんには申し訳ない気持ちでいっぱいでしたけど、どうすることもできなかった。レコード会社の人に「曲を1曲減らしたい」と言ったこともあります。収録曲が余りにもバラバラで、ヴァラエティに富んでいると呼べるレヴェルでもなかったから、1曲外すことでまとまりを持たせたかったんですよ。でも、「全部で9曲になるのはちょっと…」と言われてしまって。まぁ、人のせいにはできませんし、メンバーやスタッフ間でもっと話し合いが必要だったんですね。「出来が気に入らないからリリースをやめる」なんて横柄なことは言えませんし、リリースをやめたほうがファンの方に対して失礼だと思ったんです。不本意な作品を出さないことのほうがアーティスティックなのかもしれませんけど、アーティスティックか否かという考えで音楽をやってきたわけではないですから。ただまぁ、『去る四月の二十六日』や『森に棲む』といった大好きな曲も何曲かは入っているし、当時に比べれば今のほうが好きだなとは思いましたけどね。

──ゲルニカとして新宿ロフトに出演されていた頃、ロフトに対してどんな印象を抱いていましたか。

戸川:小滝橋通りにあった頃のロフトにはいくつか思い出がありますね。まず、ヤプーズがライヴ・バンドとして頻繁に活動をしていた頃に私が大幅な遅刻を繰り返していたこと。「女優の仕事は絶対に遅刻をしないんだから、同じように音楽もやってくれ」と中原に言われたりもしました。それは私、8 1/2(ハッカニブンノイチ)のライヴをロフトの外で2時間待たされたことが原点にあるような気がします。当時のロフトはそういう人たちが多かったんですよ。ウチは箱入り娘で門限があったから、リハの音だけを外で聴いて帰ったりしていました。そんな思いをしているのなら、自分だってお客さんを待たせるなよって話ですよね(笑)。もちろん、今はちゃんと定時に始めていますけどね。

単なる節目以上のものがこのBOXにはある

──遅刻の原点がまさかロフトにあったとは知りませんでした(笑)。

戸川:ゲルニカのライヴ・デビューは渋谷にあったナイロン100%だったんですけど、それは3バンドでの出演だったんです。久保田慎吾君が8 1/2の解散後に始めたプライス、東京ブラボー、ゲルニカという面子で。そのライヴの後がロフトだったんですね。テレグラフの地引雄一さんにデモ・テープを聴いて頂いて、それでお声が掛かったんですよ。ロフトの後が屋根裏。その3ヶ所でライヴをやった程度でゲルニカはメジャー・デビュー契約したので、下積みらしい下積みを経験したことがないんですよね。だから、レコード・デビュー契約する前にやった3回のライヴのひとつがロフトなんです。下積みと言うほどでもないし、何て言うんでしょうね、あの時期というのは。

──ピカソに喩えるなら“青の時代”ですかね?

戸川:あれほど苦労はしていませんでしたけどね(笑)。デビューすることを考えて苦労していれば下積みと呼べるんでしょうけど、デビューする気なんてまるでなかったんですよ。芸風を変える前なら“青の時代”とも言えるんでしょうけど、芸風も変わっていなかったですからね。ピカソで思い出しましたけど、ゲルニカとして発表する予定だった新曲で『キュビズム美人』という歌詞があったんですよね。『泣く女』とかで描かれた女性が美人で、みたいな曲だったんですけど(笑)。

──当時のロフトのステージは狭くてやりづらい所でしたか。

戸川:いや、そんなことないですよ。ステージに立つのは上野さんと私のふたりだけだったので、ちょうど良かったです。あとやっぱり、ロフトと言えばネイキッド・ロフトですね。東口トルエンズとして2回出演させて頂いて、その2回ともARBの『魂こがして』を唄いました。あのカヴァーは新宿ロフトとARBの関係性に対するオマージュですね(笑)。

──今年の11月5日には、『DRIVE TO 2010』で今の新宿ロフトにも久々にご出演して頂けるんですよね。

戸川:はい。こちらこそどうぞよろしくお願いします。歌舞伎町へ移ってからの新宿ロフトで思い出深いのは、PhewがやっているMOSTをよく見に行ったことですね。メンバーの誰よりも汗だくになって、最前列で踊っていましたよ(笑)。

──Phewさんは今なお戸川さんにとって大切なミュージシャンのひとりですよね。

戸川:そうですね。絶対数の少ない女性ミュージシャンの中で唯一、私と友達になってくれましたし。さすがに“Phewさん”とは呼ばないけれど、私はPhewに対してずっと敬語を使っているんですよ。「寂しい感じがするから敬語はやめて」と何度かPhewに言われたんですけど、「敬語を使わなくなったら生意気に聞こえますよ、絶対」と頑として今でも敬語を使っているんです。ちなみに、私が今書いている小説の中に、名前は変えてありますけどPhewをイメージした人物が少しだけ出てくるんですよ。

──芸能生活30周年というこの節目の年も、戸川さんにとってはひとつの通過点に過ぎないですか。

戸川:体調を崩した今の私を取り巻く状況がちょっと特殊で、そうじゃなければ通過点なんですよ。通過点と言うか、節目ですね。10周年の時は『昭和享年』、20周年の時は『20th Jun Togawa』というカヴァー・アルバムをそれぞれ出して、1枚のニュー・アルバムを発表するという意味では節目だったと思うんです。でも、今回は新たに録り下ろしたわけではないですし、まとめたのはテイチクの作品のみですからね。ただ、30周年ということもあるし、これだけの作品を収録したBOXは一生のうちにいくつも出せるようなものじゃないので、出すことにしたんです。去年、ソニーから出した3枚組ベスト『TOGAWA LEGEND SELF SELECT BEST & RARE 1979-2008』を出して、BOXなんてもう出せないだろうなと思っていたんですよ。その3枚組ベストや今回のBOXは、今の状態の中で私ができる精一杯のことであり、私の音楽を人に聴いてもらう絶好の機会でもあるわけです。そういう意味では、単なる通過点や節目以上のものがありますね。

──サービス精神に溢れた戸川さんらしい、作り手側の愛情がたっぷりと詰め込まれたBOXですしね。

戸川:CDとDVDはこれだけの枚数が入っていますし、ブックレットの読み応えもかなりあると思うんですよ。だから、もし掴もうとしてスルッとすり抜けるような私であるのなら、これだけの素材があれば結構その実態が掴めるんじゃないですかね。