乳児の頭を揺さぶり、虐待した疑いで逮捕―。時折ニュースで目にする、揺さぶりによる虐待事件。赤ちゃんの頭を激しく揺さぶると頭部の血管が切れ、深刻なダメージを受けるとする「乳幼児揺さぶられ症候群(Shaken Baby Syndrome=SBS)」理論を支えにしている。実はこの理論、欧米では「科学的根拠がない」として見直しを求める動きがあり、日本でも近年、弁護士や研究者から疑問の声が上がっているのだ。

(共同通信・大阪社会部=武田惇志、広山哲男)

▽虐待と疑われて

大阪府のかずみさん(39)=仮名=は、長男が転んでけがをしたことをきっかけに、平凡な暮らしが一転。SBSによる虐待を疑われて逮捕された末、不起訴になった。

かずみさんは語る。2017年8月夕方、台所へ寄って目を離した際、つかまり立ちをしていた生後7カ月の長男が後ろに転んで頭を打った。抱き上げると大声で泣き出し、突然意識がなくなった。手術して一命はとりとめたが、1週間弱、目覚めなかった。2日前からつかまり立ちを始めたばかりだった。

虐待の疑いがあるとされ、病院が児童相談所に通告。職員には「転んだだけではこうならない」と言われ、長男は乳児院で一時保護されることになった。大阪府警の任意捜査も始まった。そこでかずみさんが脳神経外科医に鑑定を依頼すると、転倒事故で「医学的には虐待の可能性を否定するのが適切」と診断。府警に結果を伝えたものの18年9月、傷害容疑で逮捕された。

かずみさんによると、長男は2年弱の不妊治療の末に産まれたが、捜査員には「(出産が)ゴールと思って虐待する親もいる」と決めつけられ、罵倒されたという。弁護士に尋ねた家族の様子を思い浮かべ、つらい取り調べを乗り切った。

結局、昨年12月末に不起訴となったが、かずみさんは「息子のけがだけでもつらいのに、取り調べでは虐待と決めつけられ、耳を傾けてくれなかった」と憤りを隠せない。

長男は現在、すでに退院しており、両親とリハビリに励んでいる。

▽100件以上

SBSは、乳幼児の頭が激しく揺さぶられることで、頭部の架橋静脈が切れて脳に血がたまる硬膜下血腫、網膜の血管が破れて出血する眼底出血、脳全体が腫れ上がる脳浮腫の3つの症状(通称〝3徴候〟)がセットで起きるとするものだ。 1971年に英国出身のガスケルチ医師が提唱したことから欧米で広がった。近年は揺さぶり以外の頭部への虐待も含む総称「虐待による頭部外傷(Abusive Head Trauma=AHT)」と呼ばれることもある。

研究する弁護士らによると、家庭内で容態が急変した乳幼児が搬送され、病院で3徴候が判明したら、何らかの事故があったと証明できない限り、まずSBSの疑いありと診断される。その際は最後に一緒にいた保護者が加害者として疑われやすい。疑いがある場合、病院は児相に通告しなければならず、その後児相の調査で事件性が認められると警察が捜査を開始することになる。

SBS理論は日本では90年代に紹介され、診療現場で虐待疑いのケースに当たることが多い小児科医を中心に広まった。刑事訴追は2000年代ごろから始まったとみられるが、警察庁や法務省にはSBS事件に限った統計はない。

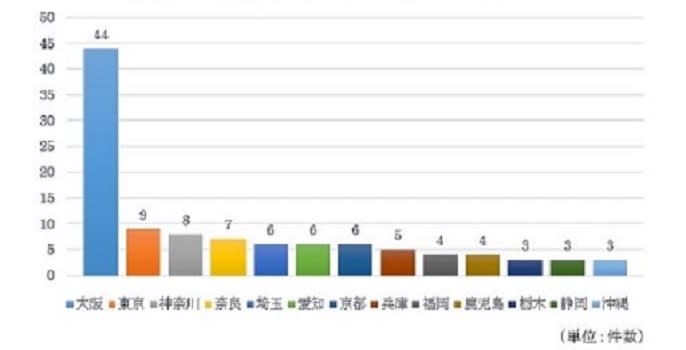

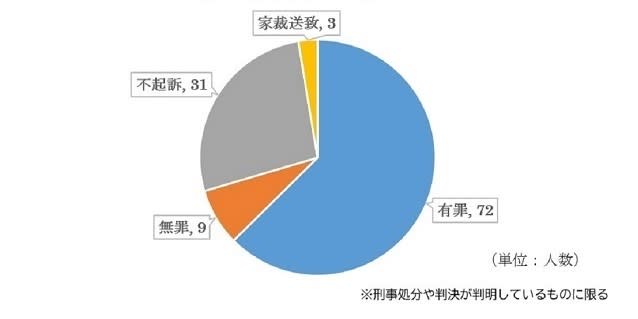

そこで私たちは、過去の報道記事や裁判判例を独自に調査してみた。乳幼児の頭に何らかの方法で衝撃を与え虐待したとして傷害や傷害致死、殺人未遂などの容疑で訴追の可否に問われた保護者は00年以降、少なくとも151人いた。うち9人が無罪、31人が不起訴で、17年ごろから増加していることが分かった。

夫婦やカップルごと逮捕されるケースも少なくなく、12組が逮捕され、うち7組が2人とも不起訴だ。地域的には大阪府が44件と圧倒的に多く、次いで東京都で9件、神奈川県で8件、奈良県で7件だった。

▽検証と対立

欧米でも理論に基づく訴追が行われていたが、近年では見直しが進む。14年にはスウェーデンの最高裁が「SBSの科学的証拠は不確実」として、二審まで有罪とされた親に逆転無罪を言い渡した。また過去の有罪判決の見直しも進んでおり、12年には提唱者のガスケルチ医師自身も「仮説であり、検証が必要」と警鐘を鳴らしている。

一方で否定論の高まりに対し、米国・スウェーデン・ノルウェーの小児科学会などは18年、世界中で広く認知され、対応されている概念だなどとして、「医学的妥当性に関する論争はない」と反論する声明を発表。日本小児科学会も声明に合意している。

論争は海外メディアでも話題となり、15~17年、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ガーディアンなど英米の有力紙も取り上げている。

日本では17年、理論に批判的な関西の弁護士や学者を中心に「SBS検証プロジェクト」(大阪市)を発足。個別事件での弁護活動の支援にとどまらず、各地でシンポジウムを開催して、検証の必要性を訴えてきた。

プロジェクトが関わる事件では、脳神経外科医ら専門医の協力を得て検察側の立証に反論できたこともあり、無罪・不起訴が増加。今年1月にも、生後3カ月の長男を揺さぶったとして傷害罪に問われた父親(29)に、大阪地裁は「外部からの暴行で脳の損傷が起きたことを証明するものではない」として無罪を言い渡している。

▽親子分離の懸念

刑事訴追以上に数が多いとプロジェクトが懸念するのが、SBSを疑われた家族が、児童相談所の介入によって親子分離されてしまうケースだ。

東京都のやよいさん(36)=仮名=は12年秋、1歳だった長男がベッドから落ちて嘔吐し入院。搬送時は意識不明の重体で、硬膜下血腫と眼底出血の診断を受けた。

1カ月後、医師から「お母さんの元に返したら殺されてしまうから保護する」と伝えられ、急いで病室に戻るとベッドごと消えていた。やよいさんは「頭が真っ白になった」と振り返る。

長男はSBSと判断され、乳児院で保護された。肌身離さず持っていた母子手帳も取り上げられ、号泣した。「国から母親失格と言われたようだった」。児相が依頼した鑑定医からは「虐待とは言い切れない」という意見も出たが、半年間、親子分離が続いた。ただ幸い、警察の捜査はなかったという。

厚生労働省が発行する「子ども虐待対応の手引き」は「90センチ以下からの転落や転倒で硬膜下出血が起きることはほとんどないと言われている」と明記し、家庭内の転倒事故などを理由に硬膜下血腫を負って受診した場合は「必ずSBSを第一に考えなければならない」と記す。

児相が子どもを一時保護できるのは最長2カ月。その間に施設に入所させるかを検討するが、必要と判断されれば親子分離の期間はさらに伸びる可能性もある。

さらにプロジェクトによると、密室となる家庭内の事故で虐待の疑念を完全に晴らすことは一般的に難しく、「冤罪だ」と抗弁すれば逆に非協力的な親として職員の心証を損ねかねない。一度入所となれば、虐待を認めない限り子どもは戻ってこないことになりかねないと、プロジェクトの弁護士は懸念する。

▽低位落下

実は日本の脳の専門家たちの間では、つかまり立ちからの転倒や低い位置からの落下など、家庭内事故でも硬膜下血腫が起きることは1960年代から知られており、提唱者の名前から「中村1型」と呼ばれている。

関西医科大の埜中正博診療教授(小児脳神経外科)によると、中村1型は珍しい症状でなく、「まれに重症例もあり、虐待かどうかの判断には慎重な姿勢が求められる」と話す。

ところが中村1型の存在を考慮すると、虐待によるけがの可能性を無視してしまう恐れがあるとして、90年代ごろから臨床現場では軽視されてきた。海外の医師らから批判されたことも影響しているという。

京都府のある家庭では、18年2月、生後10カ月の長男がつかまり立ちから転んだ後に容態が急変。いまだに意識が戻らず、中村1型と診断された。30代の母親は「中村1型のリスクが周知され、息子のように事故で重傷を負う子が出ないようにしてほしい」と願う。

埜中教授は、中村1型の症状がどのような状況で起きるかを調べる研究をスタートさせている。親以外の第3者の目撃者がいて、事故で硬膜下血腫が起きたことが確実なデータを全国の脳外科施設から集め、虐待との違いを正確に見極めようという取り組みだ。

埜中教授は「虐待による子どもの犠牲を見逃すことはできないが、冤罪を生まないようにもしなければならない。こうした研究成果の積み重ねで医学論争に終止符を打てれば」と話している。