リマインダーとスポットライト新宿が主催、僕がプロデュースする DJイベント『博多ビートパレード』。

第1回はオリンピックの女子マラソン金メダリスト野口みずきさんにもご来場いただき、大盛況で幕を閉じることができました。そして、第2回目の開催が決定したわけですが、このイベントの発端は何と言っても、僕が十代の頃に恋焦がれたバンド、端的に言ってしまうと、バトル・ロッカーズ、ザ・ロッカーズ、ザ・ルースターズ、ザ・モッズの音を爆音で聴きたいというシンプルな気持ちに他なりません。また、東京出身の僕が抱く、彼らのサウンドが培われた博多という街への郷愁のような思いもあります。

博多のバンドは、メインストリームに媚びを売ることなく、独自のアンテナでキャッチしたブリティッシュビート、グラムロック、パンクロックといったサウンドへの憧憬をそのまま自らの音で具現化しています。これは “日本のリヴァプール” と呼ばれた博多の街ならではの土着性であり、この街から発信されるロックンロールの電波を感度の良いアンテナでキャッチするという伝統も東京では決して味わえない感覚だと僕は思っています。

さらに博多から程なく離れた街、久留米でも博多のミュージシャンと同じように、独自のアンテナでキャッチした音楽に忠実な不良少年たちがムーブメントになりつつありました。しかし、博多と違うところは、彼らが古き良きアメリカに夢中になっていたということです。

久留米と言えば、80年代初頭、ドゥーワップをはじめとするオールディーズに夢中になり、髪をリーゼントでキメ、当時の50’Sブームの象徴であったクリームソーダのツータックパンツやボーリングシャツ。つまり、女のコをナンパしたり、ダンスパーティに出かけるための服を身に纏ったりしながら、映画『アメリカン・グラフィティ』さながらの毎日を送っていた若者たちが多数見かけられたと言います。

そんな不良少年の中からザ・チェッカーズという国民的バンドが生まれました。バンド名の由来は、彼らがアマチュア時代に好んでカバーしたドゥーワップグループ、ザ・コースターズのように THE という定冠詞をつけて “C” で始まるバンド名にしたいということから、このザ・チェッカーズになったと聞きます。

また、“C” ではじまるバンド名という話になりますと、日本ではキャロル、クールス、チェリー・ボーイズといった青春の切なさをプリミティブなロックンロールに内包し、70年代の暴走族、不良少年に愛された三つのバンドが思い浮かびます。ちなみに彼らは当時 “3C” と呼ばれ、ロックンロールの代名詞となっていました。

チェッカーズのメンバーがキャロル、クールスをリスペクトしていたというのは有名な話です。つまり、チェッカーズの “C” には彼らが譲ることの出来ない自らの音楽的ルーツへの思いが込められているのではないでしょうか。ここに僕は博多のバンドと同じような揺るぎなきプライドが垣間見られ博多の先人たちと同じような匂いを感じてしまうのです。

しかし、博多のバンドとチェッカーズの大きな違いは、デビューにあたり自らのアイデンティティであったリーゼントの髪をおろし、アイドル的要素を盛り込みながらトップアーティストとしての階段を登っていったことです。

ルックス的には大衆に迎合していった彼らですが、サウンド面では自らのルーツを捨てることなく作品をアピールしていきました。キャロル、クールスの奏でた青春の世界を十二分に理解し、楽曲に反映した作詞・売野雅勇、作曲・芹沢廣明のコンビがマイナー調の泣きのメロディを主軸に刹那の世界を描くという極めてドメスティックな楽曲で確固たる世界観を確立させました。

極めてドメスティックでありながらも、彼らの存在がポップで垢抜けた印象を持つのは、時代を先取りした髪型やファッションだけで成し得たものではなかったはずです。そこに不可欠だったのは、彼らの “揺らぐことのない音楽性” だったのではないでしょうか。

温故知新とも言うべき独自の視点で掘り下げた彼らのルーツがあったからこそ、髪型もファッションもスタイルとして定着し、アイドルという価値観だけではなく、モードとして、そしてポップカルチャーとして比類なき存在感を放ち、今も語り継がれているのです。

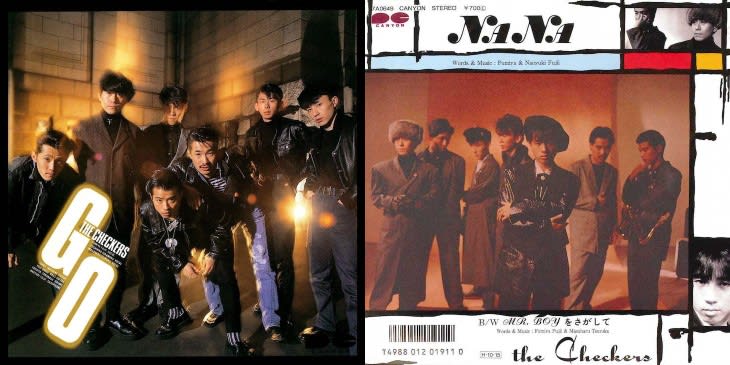

そして、チェッカーズが86年10月15日にドロップしたシングル「NANA」で自らソングライティングを手掛けるようになると、彼らは大先輩である博多のビートグループに寄り添ってきます。

「NANA」が収録され、全編メンバーの手掛けた楽曲で彩られたアルバム『GO』はブリティッシュビートの匂いをふんだんに散りばめた硬派な仕上がりになっています。オープニングを飾る「REVOLUTION 2007」ではザ・モッズの森山達也氏がブルースハープで参加。彼らが博多ビートにグッと寄り添った瞬間でした。

『GO』以降のチェッカーズはブルー・アイド・ソウルを下敷きにしつつ、ザ・クラッシュの歴史的名盤『ロンドン・コーリング』に大きな影響を受けたと思われるポップでクリアーでありながらも当時のメンバーの音楽的背景を中和させたオリジナリティを保ち続けました。

それが顕著に表れていたのが、デビュー当時はベースを指弾きしていた大土井裕二氏。彼がザ・クラッシュのポール・シムノンさながらにベースを低く構え、ダウンピッキングでグルーヴのあるベースラインを奏でていたことなどに見ることができます。ザ・モッズも大きな影響を受けたザ・クラッシュのサウンドを、チェッカーズがどのように消化していったのかを紐解いていくのも面白いかもしれません。

カタリベ: 本田隆