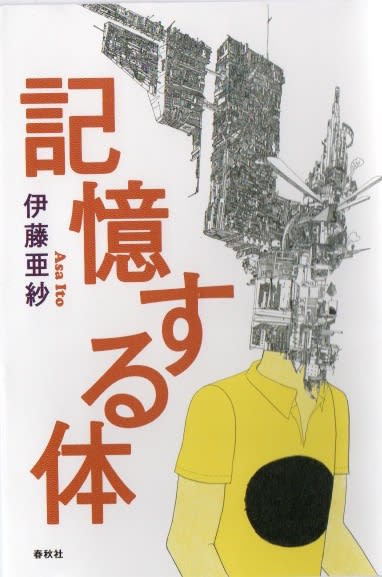

例えば原稿を書く時に貧乏ゆすりをする人は、一定リズムで足を動かすことで脳を活性化させる身体の記憶を持っているのかもしれない。障害を持ったさまざまな体を通して身体に蓄積された記憶がどのように働くのかを探った本書は、刺激的な発見と驚きに満ちた身体論だ。

11のケースが取り上げられる。10年前に視力を失った女性は今も絵を描き、会話時にメモをとる。6歳で全盲になった男性は点字を触ると各文字に対応した色が見えて目がチカチカするという。人生の途中で障害を持った彼らは、いわば健常者の体と障害者の体を併せ持つ。

二分脊椎症の男性は下半身の感覚がないのに、足から血が出ているのを見ると「痛いような気がする」と言う。事故で機能を失った左腕に痛み(幻肢痛)を感じ続けてきた男性は、VRゴーグルをかけてバーチャルな左腕を“体感”することで痛みの消失を経験した。

それぞれが語る言葉の断片から微妙な感覚や認識を探り当て、そこで起こっている意味を推察し、言葉に括りだすプロセスが実にスリリングだ。例えば全盲の女性が文字や絵を描くのは、イメージのフィードバックが思考の足場になると共に、そこが彼女にとって介助者という他者が介入しない自治の領域になり得るからだと読み取る。

体の記憶に共通しているのは「本人とともにありながら、本人の意志を超えて作用すること」。いずれも一般化はできない。それぞれが固有に持つ身体の豊かさにひたすら圧倒される。

(春秋社 1800円+税)=片岡義博