子どもを亡くした親の悲しみに接すると、言葉を失う。慰める言葉などあろうはずがない。ただ手を握るか、背中をそっとさするか、立ち尽くすか。作家はそれでも、そんな親たちを慰撫する詩を歌いたかったのか。小さき死者たちの魂を鎮めるレクイエムのような物語を紡いだ。

不思議な小説である。語り手の「私」は、以前は幼稚園だった建物に住んでいる。かつてここに勤めていた女性らしい。だが、この場所の主役だった子どもたちの姿はない。みな死んでしまっているようである。

子どもたちはどこで、どんなふうに死んだのか。説明はほとんどない。記憶の中にある子どもたちの様子だけが、ありありと語られる。

歯科検診の日の大騒ぎ。『おおきなかぶ』を演じた時の必死さ。過去の一部が再生される。

幼稚園の講堂にはいま、棚が設置され、両腕で一抱えできるほどの大きさのガラスの箱が並べられている。中には、子どもが喜びそうなおもちゃやお菓子が入っている。それぞれの親たちが、子どもの成長に合わせて中身を入れ替えてゆく。

そう、親たちはみな、死んだ子の年を数えているのだ。「私」はこのガラスの箱の「番人」のような存在だ。小さき死者と対話するため幼稚園を訪れる親たちを、静かに迎え入れる。

町のはずれにある丘の広場では、西風が吹く季節に“一人一人の音楽会”が開かれる。人々は手作りの楽器を持ち寄る。セロファン紙で作ったラッパ。へその緒や乳歯を入れた小瓶…。中でも「私」が心ひかれるのは竪琴だ。弦に子どもの遺髪を使っている。

どんな楽器もすべて、各自の耳たぶにぶら下げられる。そして、一人一人が自分だけの楽器の音を聴く。

口から出る言葉がすべて歌になってしまうバリトンさんは、郷土史資料館の元学芸員。彼は、入院している恋人からの手紙を時折、幼稚園に持って来る。手紙はあまりに小さい字で書かれているために読むことができず、バリトンさんは「私」に“解読”を依頼しているのだ。バリトンさんの恋人もまた、子どもを喪った過去がある。

「私」の従姉の息子は、11歳の時に海で溺れ死んだ。従姉は息子が生きていた時に歩いた道しか通らない。彼女の世界は完全に閉じている。読む本も、死んだ作家のものだけだ。

クリーニング屋の奥さんは月に1度、園庭の遊具で遊ぶために幼稚園を訪れる。滑り台、シーソー、ブランコ、鉄棒。園児用の低い鉄棒なのに、彼女はなぜか体を真っすぐに伸ばしたままで大車輪をすることができる。

「私」は夏になると幼稚園の小さなプールに水を溜め、子ども用の小さな水着を着てひっそりと泳ぐ。

大人たちは、小さな箱に体を合わせるように、何かが変形してしまったようだ。深い喪失感の中で、何かがいびつにゆがんでしまったのか。じんわりと滲んでくる薄気味悪さや奇妙さはしかし、大きな悲嘆の中にすっぽり埋まり、背後に遠のいて、遠景となる。

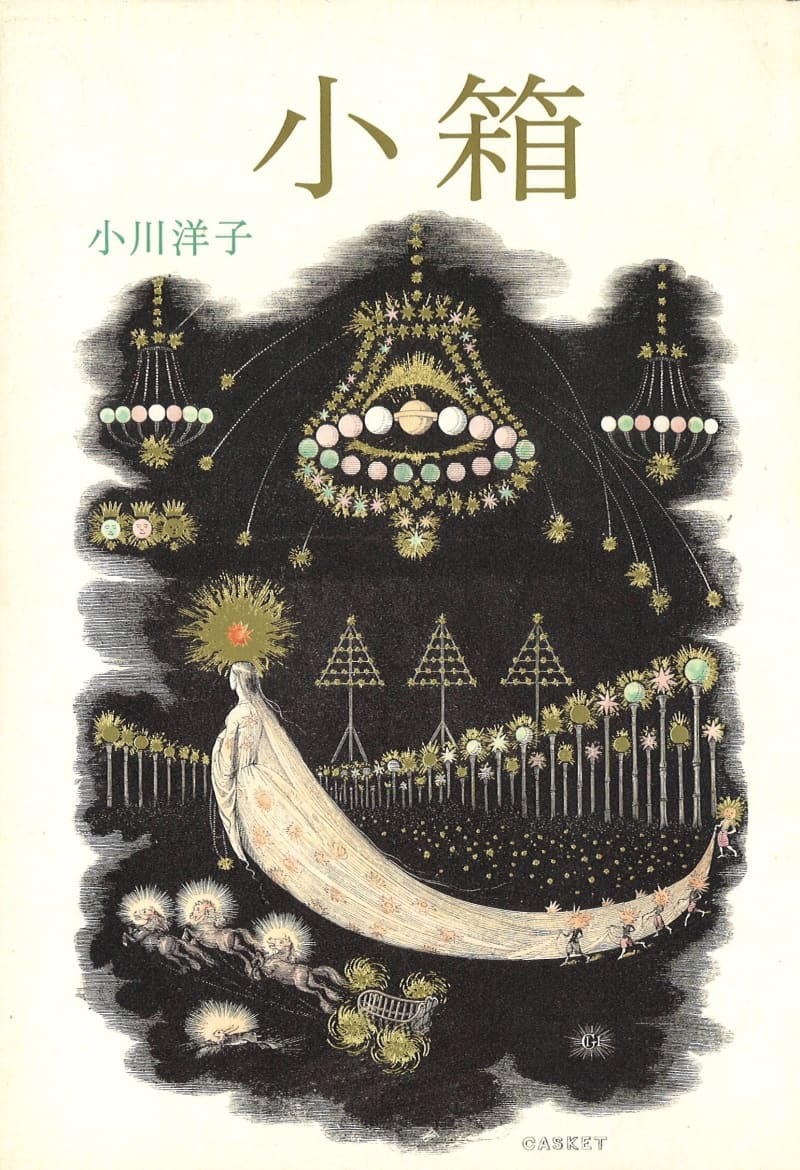

小川洋子は、閉じられた静謐な世界を、細密画を描くようにつくりあげる。大きな厄災後を思わせるポスト3.11小説のようでもあり、近未来小説のようにも思える。悲しい幻想譚といってもいいかもしれない。

子どもは1人も登場しない。赤ん坊が産まれなくなって久しい元産院は爆破されてしまう。希望も未来もない。悲しみも、死も、乗り越えるべきものではなく、ただそこにあるものなのだと知る。

(朝日新聞出版 1500円+税)=田村文