お茶の間を魅了した稀代のロックスター、沢田研二

昨年は元号が変わり、新たな節目となる2020年を迎えるにあたりしみじみ思うことは、僕らがこだわり続ける “80年代の幕開け” はもう40年前ということ。アーシーでおおらかな価値観を人々が求めた70年代から、都市集中型カルチャーへと意識が移行した80年代。この輝かしい時代に音楽を吸収していった僕らにとって、そのスタートラインは沢田研二の「TOKIO」だったのではないだろうかと改めて思う。

稀代のロックスター沢田研二(以下ジュリー)はザ・タイガース、PYG を経て、71年に「君をのせて」でソロデビュー。類まれな歌唱力と、聴くものをグッと歌詞の世界観に吸い込むような表現力でお茶の間を魅了していった。

昭和が最も昭和らしかった時代、人々は肩を寄せ合い、TVやラジオから流れる流行歌を生きる糧としていた。時代は今よりも絶対に良くなると信じ額に汗していた時代に「危険なふたり」で、「勝手にしやがれ」で、「憎みきれないろくでなし」で… 聴衆は歌の中に描かれた男女の人間模様を自らに照らし合わせ酔いしれていた。「歌は世につれ。世は歌につれ」とは、まさにジュリーに捧げられた言葉だと思う。

80年代の幕開けにぶっ放した「TOKIO」の衝撃!

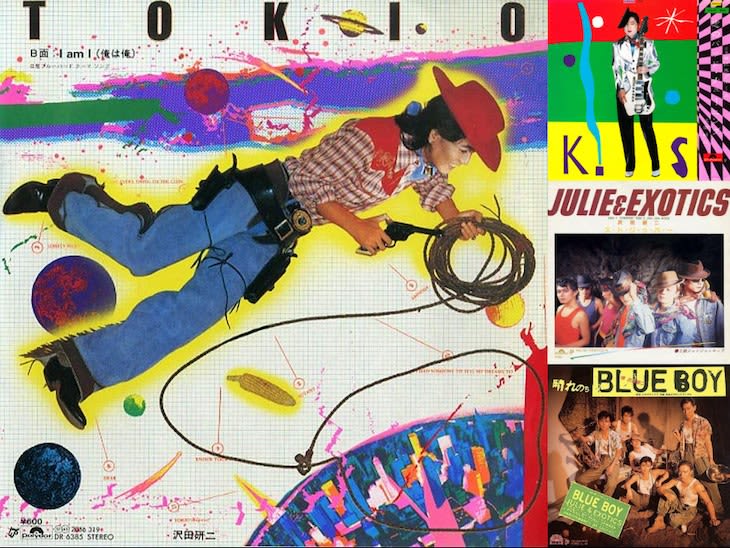

そんなジュリーが80年代の幕開けと共にぶっ放した「TOKIO」の衝撃は、当時子どもだった僕らにとっても相当のインパクトだった。グラム・チューンでマキシマムなロックンロールが炸裂したこの曲の作曲者はグループサウンズ時代の盟友、元ワイルドワンズの加瀬邦彦氏。

ここに糸井重里氏の “来るべき時代” の熱量をマキシマムに発散させるような歌詞が乗っかると、そこから時代は加速し、僕らが想像もつかない、まだ見ぬ未来がすぐそこまで迫ってきていると思わざる得ないインパクトだった。だって、

空を飛ぶ街が飛ぶ

雲を突き抜け星になる

火を噴いて闇を裂き

スーパー・シティが舞い上がる

… だもの。もう僕らも街ごとぶっ飛ばされて新しい時代のスピードに巻き込まれる準備というか、覚悟が決まったように思えたものだ。

周知のとおり、この時ジュリーは大きなパラシュートを背負いブラウン管の向こうに登場する。この過剰な演出で、それまで行動を共にしたこちらも GS 時代からの盟友、PYG を経てジュリーと10年連れ添った井上堯之氏は「もう付き合いきれない」とバンドを率いてバックを降りてしまう。

また、この時ジュリーが着ていた真っ赤なナポレオンジャケットにしても、のちにビートたけしが『オレたちひょうきん族』の中のワンコーナー「タケちゃんマン」の中で、身に纏うほど、絶大なインパクトを放っていた。当時のジュリーにしても、どこまで本気か分からないようなコスチュームでお茶の間を席捲するあたりがトリックスターたる所以だろう。

井上堯之との別れ、エキゾティクスの結成… ここからがジュリーの本領発揮!

職人気質なギタリストと時代のトリックスターとの間での確執は、今となってはなんとも彼ららしい逸話と受け止めることができる。しかしここからがロックスター ジュリーの本領発揮だった。

「TOKIO」に引き続きドロップした「恋のバッド・チューニング」でも煌びやかなグラムテイストで、なんの違和感もなく再びお茶の間にロックを持ち込んだ。自らが作曲した「渚のラブレター」は珠玉のロッカバラードとして70年代とは違った、より時代に寄り添い洒脱な世界観で聴くものを魅了。

続く「ス・ト・リ・ッ・パ・ー」では吉田健、西平彰氏らとエキゾティクスを結成し、より先駆的にバンドスタイルを全面に打ち出す。当時のロンドンの最先端事情を熟知した伊藤銀二氏をアルバムプロデューサーに迎え、ストレイ・キャッツのネオ・ロカビリーを、そして、「晴れのちBLUE BOY」ではアダム&ジ・アンツのジャングル・ビートをお茶の間に持ち込み歌謡界というフィールドに新しい風を吹かせた。その存在意義は今も語り継がれることになる。

ロックンロールの開拓者、内田裕也との強い絆

このようなジュリーの80年代前半の先鋭的なスタンスは、彼の持ち得る強固なまでのロック魂が内包されていたことは言うまでもない。それは、これまで築き上げた自らのアイデンティティを躊躇なくぶち壊し前に進んでいくというアティチュードだ。デビューまでを京都で過ごしたジュリーが少年期野球に明け暮れていたことは有名な話だが、噂では、高校時代はケンカも滅法強かったという。街で大人数を相手におっぱじめると「ケン坊がケンカはじめたで!」と多くのギャラリーを集めたという逸話もある。

また、日本のロックンロールの開拓者であり、その普及に人生を賭けた内田裕也氏との強い絆も有名だ。裕也氏の腹心であった、ジョー山中氏、安岡力也氏らと同じぐらい近い存在であり互いにリスペクトし合っていた。裕也氏が主催し、今年も遺志を受け継ぎ今年47回目を数える『9th ASAKUSA NEW YEAR WORLD ROCK FESTIVAL 1981-1982』に、沢田研二& EXOTICS 名義で出演。長きに渡り歌謡界、TV界をフィールドとするアーティストの出演は異例のことだった。

そして、翌年の『NEW YEAR ROCK FESTIVAL』では沢田研二名義で出演を果たしている。それだけ裕也氏との絆は強固なもので、お互いをリスペクトしていたことは想像できる。繊細で煌びやかな当時のジュリーとは相反する男気、頑なさ、不良性が、芸能界を、音楽を、ロックを未だ見ぬ新天地として切り拓いていったのだ。

ジャンルミキシングの先駆的存在、まだまだ現在進行形!

さらに特筆すべきは、その後もそんな不良気質を内包しながら、年下でもある佐野元春氏に寄り添い楽曲をクリエイトしていったことだ。元春氏がソングライティングを手掛けた「Vanity Factory」ではお互いのレコーディングでコーラスを取り合うなど互いにリスペクトし合いながらも、新たな到達点を目指し、現状に満足することなく自らをクリエイトしていった。

そして89年。平成元年の紅白歌合戦では、タイガース再結成と沢田研二ソロによる初の個人によるW出場を果たし80年代が幕を下ろした。

ジュリーが駆け抜けた80年代、彼はまさしく日本におけるジャンルミキシングの先駆的存在になった。このジャンルミキシングとは、大衆に寄り添った歌謡曲に、ロックの本質である変わることを恐れずに最先端をアプローチし続ける姿勢だ。この揺るがない魂は今もジュリーの中で生き続け、現在進行形のアーティストとしてファンを魅了し続けている。

カタリベ: 本田隆