ラスベガスで開催されているCES2020レポート第二段はスマートホームについてだ。

数年前から状況が変わらないようにも感じられるスマートホームだが、製品の展示としては昨年と同様にカメラやスマートロックをはじめとしたセキュリティ関連製品が多かった。

また、LGやサムスンといった大手メーカーに関しては、冷蔵庫や洗濯機といったそれぞれの製品が必要に応じてインテリジェントになるという訴求がされていた。

このあたりは、昨年のIFAからの流れのままだが、テレビは8K大型が展示される一方で、壁に貼り付けるイメージを想定したアート作品を表示するものや、インテリアとして馴染みやすいようなものが展示されていた。

ハイアールの5+7+N

そんな中、Hairの展示では、生活の流れの中でどういうスマートさを追求しているのか、生活者の体験はどう変わるのか、という考え方を映像にしていた。

「5+7+N」の、5は、キッチン、リビング、ベッドルーム、バスルーム、バルコニーというスマートにする場所を表していて、7はIoTのソリューションカテゴリを表している。具体的には、フード、衣服、セキュリティ、空気、水、健康、エンターテイメントだ。最後のNについては、デザインや機能オプションを表しているという。

これらのことをすべて繋いで快適にするソリューションという定義なのだ。

指紋認証で家の鍵があき、家に帰ると家のデバイスは「おかえりモード」に切り替わり、テレビがついたり、電気がついたりする。あたらしいデバイスが仲間入りしたら、簡単に家のシステムに接続し、すぐ使える状態になる。家族の健康状態を気にしながら食事のメニュー候補が提案され、必要な食材はデリバリーされる。

テレビも、子供が帰宅すると音声でゲームが立ち上がり、遊んだり、父親と宇宙について学んだりするといったことが簡単に実現される。

これらのことは、一つ一つはこれまでもイメージされてきたことだが、一連の生活として提案していくことで、家ナカのセンサーが、何の情報を取得しなければならないか、取得した情報をどのように人にフィードバックすると快適か、というイメージを沸かせてくれる。

人に寄り添ったスマートホームとは、それぞれ単体のデバイスは心地よい機能を実現し、センサーは人の行動から状態を察知し、次のアクションをインテリジェントに実行するものになるのだ。

サムスンの基調公演で発表された、Bally(バリー)

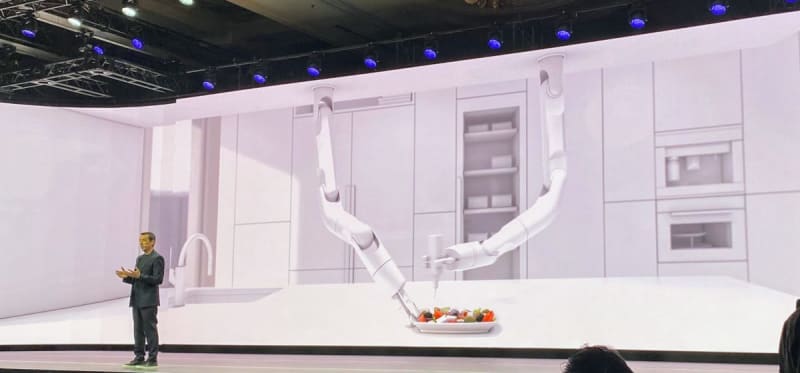

以前から、様々なロボットが家ナカに入り込み、留守宅を巡回したり、ちょっとした家事を手伝ってくれたり、物を持ってきてくれたりするというシーンは描かれていた。

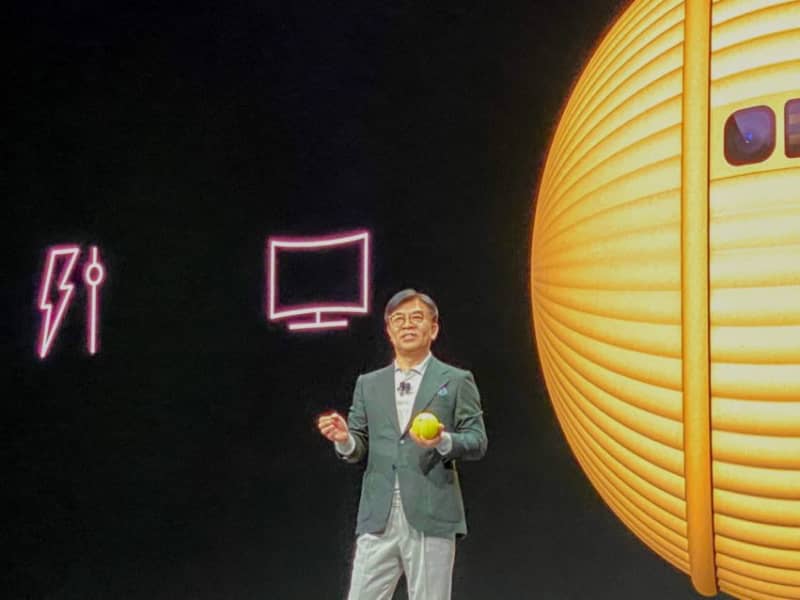

今回のサムスンの基調公演では、Bally(バリー)と名付けられたボール型のロボットが登場した。

この黄色いボール型のロボットは、コロコロころがりながら持ち主を追いかけたり、家電を操作したりすることができる。また、公演では、犬が部屋を汚したのをバリーが見つけるとロボット掃除機を動かし部屋を掃除するといったようなシーンも表現されていた。

製品そのものよりも、そのプロダクトによって得られる「体験」を重視するという考え方なのだと、サムスンのキム・ヒョンソク氏は述べている。

技術の寄せ集めから体験価値の創出へ

大手メーカーを中心に、スマートホームは、技術の寄せ集めや、縄張り争いから脱却し、生活者に寄り添って、体験価値を向上させるための取り組みが進んでいるように感じた。

例えば、以前であれば、GoogleやAmazonのAIエージェントに対抗して、Bixbyをごり押ししていたサムスンも、そこに固執することなく、音声応答の恩恵をどのように体験価値に変えていくかということにフォーカスした展示になっているのだ。

もちろん、裏側のテクノロジーとしての相互接続性の担保や、どの音声エージェントを使うかといった選択にも対応する必要があるので、実現性の部分ではこういったことを無視しているわけではない。

ただ、体験価値をどのように創出するのか、といった本来的な視点に立ってプロダクトが作られているということは、生活者にとって歓迎すべきことだといえる。