6434人が犠牲になった阪神大震災から25年が過ぎた。崩れ落ち、炎に包まれた街の中から、残された人たちは大切な人の思い出の物を捜し出した。手書きの文字で埋まったノート、焦げ跡の残る写真、身につけていた服やバッグ―。持ち主を失った品々に刻み込まれた記憶は、遺族たちの胸の中で生き続けてきた。(共同通信=武隈周防、坂野一郎)

▽消えぬ面影、旅日記に

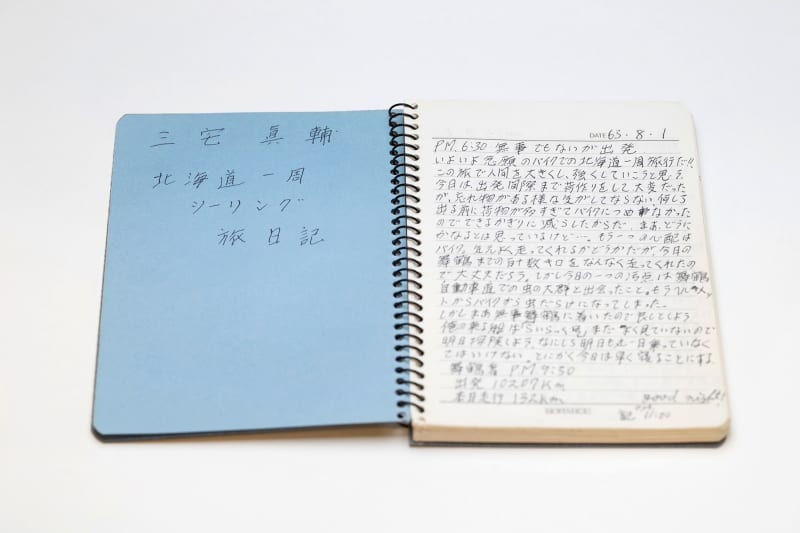

三宅弥生さん(78)が、大切に手元に置いているノートがある。兵庫県芦屋市で、1人暮らしの文化住宅が全壊し下敷きになった次男の真輔(しんすけ)さん=当時(28)=が、大学時代に北海道を旅した時の日記が書かれていた。同県西宮市の実家で弥生さんが見つけた。

最近まで、水色の表紙を開くのもつらかった。

「この旅で人間を大きくし、強くしていこうと思う」

約1カ月に及ぶ旅の初日に、真輔さんが記した言葉。「あのときこんな気持ちだったんや」と胸を突かれながら、弥生さんは少し読み進めては閉じ、読み進めては閉じてきた。今も、涙で文字がかすむ。

1995年1月17日の夕方、遺体安置所になっていた体育館で弥生さんが対面した真輔さんは、冷たい床に敷かれたブルーシートの上に裸で並べられていた。体にほとんど傷もなく、顔はきれいなまま。弥生さんは傍らに座って、真輔さんの腕を一晩中さすり続けた。次々と犠牲者が運びこまれて足の踏み場もなくなり、少し動くと隣の遺体に触れてしまうくらいだった。

身長約170センチの真輔さんが入るひつぎが手配できず、ひとまわり小さなものにぎゅうっと納めるほかなかった。ようやく空きを見つけた火葬場では、壁際にひつぎが積み上げられる中、番号だけで呼ばれ「さーっといってさーっと終わった」と振り返る。

「優しくてスポーツマン。お友達もすごく多かった。就職して1人暮らしを始めてからは、『友達が集まるから、鍋貸してくれ』ってふらっと実家に寄ったりしてね」。北海道への一人旅でも、根室から実家に毛ガニを送ったり、弥生さんにキタキツネのぬいぐるみをお土産に買ってきたりしたという。

10年ほど前、弥生さんは夫とともに北海道を訪れ、息子の足跡をたどった。真輔さんが写真に撮った場所を見つけると、「ここやここや、真、ここ行ったんやわ」と夫と顔を見合わせた。

フェリーで利尻島を離れるとき、傍らにバイクを止めた若者たちが、威勢のいい歌声に合わせて旗を振って送り出してくれた。いつか、真輔さんが話していた光景。「真もああして旗振ってたんかな」。涙があふれて止まらなくなった。

夫が亡くなり、2年前に弥生さんは長年住んだ西宮市の一戸建て住宅から神戸市東灘区のケアハウスに引っ越した。仏壇も、写真もほとんど処分してきた。「こういうのが、一つあればええわ」。そう言って、弥生さんは真輔さんの日記をそっと抱きしめた。

▽唯一残った、焼けた写真

神戸市長田区で犠牲になった、当時3歳だった柴田宏亮(ひろあき)ちゃんと1歳だった弟知幸(ともゆき)ちゃんの遺品は、ほとんど残らなかった。

全焼した自宅跡からは、焼け焦げた4枚の写真だけが見つかった。「どんな大人になってたんかなぁ」。2人の兄の大輔さん(32)は写真に納まる幼いままの弟に、今も思いを巡らせている。

ことし1月、両親が暮らす長田区の実家で、机に遺影と4枚の写真を並べた。「本当に写真だけなんですよね、弟2人の生きた証は…」

大輔さんが、あどけないままの2人の遺影を見つめる。買い物から戻った母が、ビニール袋からヤクルトを取り出し、仏壇にそっと供えた。

兄弟3人でよく遊んだ。父の膝を取り合ったり、お菓子やおもちゃを巡ってけんかしたり。宏亮ちゃんは父の酒のつまみをほしがり、知幸ちゃんは負けん気が強くて、1歳でも兄2人と張り合った。「弟は、おもろいやつらなんですよ」。大輔さんが振り返る。ずっと続くと思っていた平穏な日々は、一変した。

95年1月17日午前5時46分。突然突き上げる揺れで自宅の天井は落ち、気付けば暗闇の中で押しつぶされていた。大輔さんは両親、弟2人とともに下敷きに。どこからか、両親が励ます声がした。宏亮ちゃんが激しく泣く声もした。泣き声は、やがて聞こえなくなった。

「2人、死んだで」。数日後に父から聞いた。炎にのまれるまでの間に救助されたのは、両親と自分だけだったらしい。小学1年生だった大輔さんは、すぐに言葉の意味が理解できなかった。「死んだって、なんなん?」

数週間後、祖母と自宅の焼け跡を訪れた。辺りは激しく焼けていたが、何かないかと探した。すると、がれきの中から4枚の写真が見つかった。焼け焦げた、宏亮ちゃんの写真。おもちゃも洋服も焼け、唯一の遺品になった。知幸ちゃんのものは見つからず、両親が探し回って知人から譲り受けた集合写真を切り抜き、遺影にした。

大輔さんの傷は深かった。不安と恐怖から父と離れられなくなり、一時不登校に。周囲に「一人っ子やねん」と話すこともあった。震災の話題を話すことを意識して避け、隠していた。一方で教師や両親の支えで学校にも通い、生活は取り戻せた。だがあの音、におい、光景は忘れられないまま、心の中にずっとあった。

転機は数年前。知人から母校の中学校での語り部に誘われた。勇気を出して体験を話した。生徒たちは、真剣なまなざしで自分を見つめた。耳を傾けてくれることがうれしかった。「隠しとってもあかん、話していかな」。次の命を守るために、語り部を続けていくきっかけになった。

地震がどれだけ怖いか。災害時の助け合いがどれほど重要か。伝えたいことは山ほど出てくる。それも、あの体験があってこそだ。「地震は何もかも焼いてしまう」。4枚の写真を見つけた後、そのすぐ脇から、2人の弟ががれきの中から掘り出された光景は、頭から消えない。「命を守るために、震災は忘れたらあかん」

▽喪失支えた息子の遺品

名古屋市の竸(きそい)恵美子さん(72)は、震災で犠牲になった長男基弘(もとひろ)さん=当時(23)=の遺品を大切に保管している。部活仲間と作ったパーカ、カラオケでの歌声が入ったCD。大きな喪失に陥った恵美子さんを支えてきた。「基弘の充実した青春を伝えてくれる遺品は宝物なんです」

25年前。基弘さんの遺体が自宅に戻ったとき、恵美子さんは血液が凍るような感覚を覚えた。「基弘の結婚式は見られないんだ。この子にしてあげられることは、もうお葬式しかないんだ」。そんなことが頭に浮かんだ。「悲しい」という言葉では説明できない喪失感に襲われ、奈落の底にいると感じた。

人を助ける「ドラえもん」のようなロボットを作るのが夢で、神戸大大学院で工学を研究していた基弘さん。研究のかたわら、ユースサイクリング部に没頭し、全国を自転車で旅して回っていた。

充実した日々を送っていたさなかの出来事だった。神戸市灘区の下宿は全壊し、1階の基弘さんは下敷きに。即死だったという。

震災からしばらくは「あけましておめでとう」とは言えなかった。また1月17日が来ることを考えると、気持ちが沈んだ。しかしそんな恵美子さんと夫和巳さん=2012年死去=を少しずつ癒やしたのは、倒壊した下宿から見つかった遺品だった。

部活仲間と作った濃緑のパーカ。帰省したときには「僕の好きな色が使われた」と大喜びで報告してくれた。自転車旅行の先で、仲間とおそろいのパーカを着て笑う写真も、多く残されていた。

友人とカラオケボックスで録音した歌声が入ったCD。サザンオールスターズの「YAYA(あの時代(とき)を忘れない)」を、楽しそうに、優しく歌っていた。和巳さんと泣きながら聴いた。遺品はどれも、基弘さんの息づかいが感じられた。だから、恵美子さんは何とか生きていけた。

「遠い神戸で、寂しく亡くなったと思っていたんです。だけど、基弘はたしかに青春のまっただ中にいた。やりたいことをやって、たくさんの仲間に囲まれて。遺品が教えてくれて、私たち夫婦は心が楽になりました」

喪失感は決して消えないが、恵美子さんは心から基弘さんを誇りに思っている。「友達に恵まれ、一生懸命に人生を駆け抜けちゃいましたね」。周囲から「ひまわりのような人」と慕われた基弘さん。誕生日には、今も友人からひまわりをあしらった花束が届く。

昨年12月、恵美子さんは自宅で、当時がれきから見つけたパーカを久しぶりに広げた。少ししわのついた濃緑のパーカ。胸には自転車の刺しゅうがある。「本当に、うれしそうに見せてくれたな」。基弘さんの笑顔を浮かべ、優しく手を添えた。

▽語り継いで弔う

松本幸子さん(65)が緊急避難用にしているバッグは、元々、妹のお気に入りだった。

妹の久村(ひさむら)文枝さん=当時(37)=は、神戸市東灘区で1人暮らしのアパートで建物の下敷きになった。

生まれつき脚が悪かったが、バイクも車も乗りこなし、旅好きで活発。幸子さんとは派手にけんかもしたが、仲のいい姉妹。地震の前日、喫茶店でコーヒーを飲みながら「年末に一緒に旅行しよう」と、約束を交わしたばかりだった。

95年1月17日、夜が明けきったばかりの西宮の街を、幸子さんは芦屋市内の実家を目指して歩いていた。親戚から電話で伝えられた文枝さんの訃報を、両親に知らせるためだ。

建物は崩れ落ち、線路には脱線し横倒しになった列車。がれきの中に閉じ込められた人を救おうと走り回る人もいれば、被害が少ないと伝えられた大阪方面へと歩く人の列もあった。ぼこぼこになった道路上には、犠牲者をくるんだ毛布がひとつ、またひとつ。「うちもだめかもしれない」。歩みを進めるにつれ、不安が募った。

たどりついた実家も、元の形をとどめていなかった。そこにいるはずの両親は、姿が見えない。親の名を繰り返し叫ぶ幸子さんに、隣家の人が声をかけた。「大丈夫よ! 助かっているから!」

母親は近くの体育館へ避難し、父親は近所で救助活動を手伝っていた。互いの無事を確認しほっとしたのもつかの間、幸子さんは声を絞り出した。

「文枝が亡くなった」。

両親らとかけつけた病院の待合室。幸子さんが対面した文枝さんは、毛布にくるまれ、眠っているかのようだった。父親が人工呼吸を始めた。「心肺停止だから、もうだめやで」と、声をかけてもやめなかった。

文枝さんが通勤などに使っていた茶色い革のバッグを、アパート跡から幸子さんが見つけたのは震災から間もない頃だった。ほとんどの物が原形をとどめない中、このバッグだけはきれいに残っていた。

当時、幸子さんが夫と義母、小学5年生の娘と住んでいた木造2階建ての文化住宅は、倒壊こそ免れたものの、地震で屋根瓦が落ち、家の中のあちこちで家具が倒れた。

余震が頻繁にあり、大きな揺れがまた来るという情報もあったため、寝るときは1階の6畳間に4人で身を寄せ合った。幸子さんは、がれきの中から持ち帰ったバッグに貴重品や衣類を詰め、靴と一緒に枕元に置いた。

今も、傷んだ箇所を修理し、災害のときはいつでも貴重品などを詰めて避難できるように備えている。

数年前から、神戸市中央区の「人と防災未来センター」で語り部を始めた。きっかけは、東日本大震災の被災地で行ったボランティア活動。「私に今できるのは、自分の被災体験を話すこと」だと気づいた。

はじめは語ることに抵抗があったという幸子さん。今年、兵庫県などが主催した追悼式典では、遺族代表として力強く訴えた。「たくさんの犠牲から学び、備えれば、命を守ることができる」。文枝さんへの弔いの思いを込めて、幸子さんはこれからも震災を語り継いでいく。