日本の現代アートの振興と普及を主な目的に、2015年に設立された一般社団法人日本現代美術商協会(CADAN: Contemporary Art Dealers Association Nippon)。38のギャラリーが参加するこの「CADAN」が、現代アートを純粋に見てもらうという原点に立ち返る、初の展覧会「CADAN:現代美術」を2月15日、16日にわたって開催した。本展の関連イベントとして行われたトークイベント全4回をレポートでお届けする。

第2回のテーマは、1970年代後半〜80年代生まれのアーティストがアーティスト事情を語り、キュレーターとともに考察する「僕らの芸術時代 アラウンド80’s」。登壇したアーティストは岩名泰岳、榎本耕一、片山真妃、題府基之、髙山陽介、福永大介の6名で、モデレーターは、2020年4月1日付で横浜美術館の館長に就任することが発表された蔵屋美香(国立近代美術館企画課長)が務めた。

「世代」から見えてくる共通点

まず蔵屋は、「アーティストたちは固有の問題に取り組んでいるので、世代で囲われることには抵抗があると思います。でも100年くらいのスパンで見てみると、おのずと世代の課題と共通点が見えてくる。今日はみなさんの世代と環境についてディスカッションしたい」として、もともと日本近代美術を専門とした蔵屋自身の経験から、「世代」を浮き彫りにしたいと語った。

登壇者のプロフィールと制作環境は以下の通り。

岩名泰岳(https://twitter.com/yasutakeiwana)

・1987年三重県生まれ、現在は三重県伊賀市(旧・島ヶ原村)が活動拠点

・成安造形大学造形学部造形美術科洋画クラス卒業

・先生は元永定正

岩名は住人2000人ほどの集落で、故郷の自然や村の信仰、祭りなどの生活をモチーフに抽象画を描いている。アーティストになるきっかけは、幼少期に経験した、過疎化により村の歴史が消失していく経験。記憶や見えない魂を記録に残すため絵を描き始め、高校時代、帰宅時の電車の中で元永定正に偶然出会ったことをきっかけに活動を本格化させた。

東日本大地震を経て活動する場所と内容を再考。過疎化が進む地元の村でテーマを追求すべく、同世代の異業種の人々と文化芸術集団として島ヶ原村民芸術「蜜ノ木」を結成した。近年興味があるのは、田舎の公民館の油絵や、美術史に存在しない人々の古い絵を自分で調べて、そのタッチや表現をサンプリングして取り入れた作品をつくること。

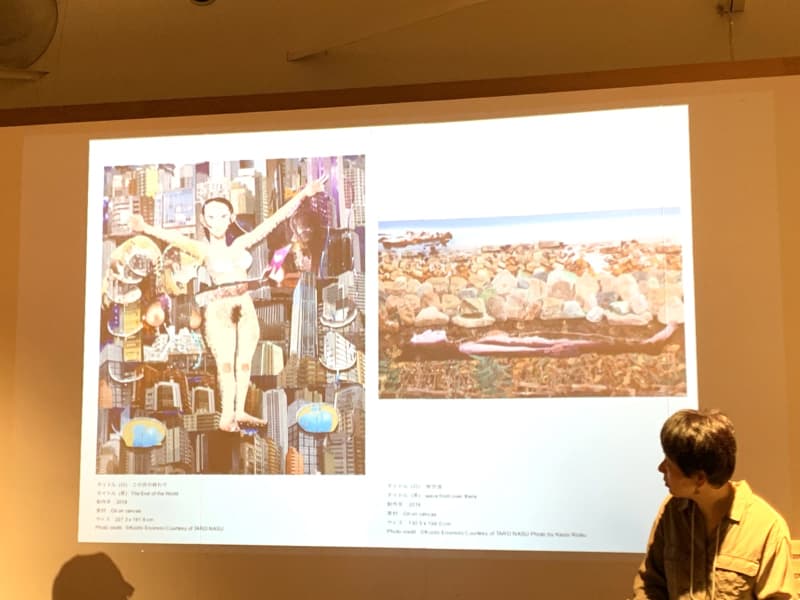

榎本耕一(https://www.taronasugallery.com/artists/koichi-enomoto/)

・1977年大阪府生まれ、現在は東京都が活動拠点

・金沢市立美術工芸大学卒業

・恩師は、金沢市立美術工芸大学卒業の工芸科鋳金コースの関源司

「漠然と画家になりたかった」と話す榎本は大学に入学後、現代アートの存在を知ったという。しかし当時は金沢21世紀美術館のオープン前で身近で現代アートに接する機会もなく、卒業後は地元・大阪へ。その後、ポートフォリオをギャラリーに持ち込む等の活動を経て、京都での個展をきっかけにTARO NASUでの取り扱いが決まり、現在に至る。関東圏の生活は約5年で、制作拠点は神奈川県相模原市のSPECIAL FEELING STUDIO。

榎本は近年、折口信夫への関心をきっかけに日本最古の歴史書『古事記』を現代訳するような絵も制作している。「古事記に書かれていることはずっと嘘だと思っていたけど、一箇所だけ視覚的にとてもリアルで手触りがあるところがあり、それをきっかけに古事記をテーマに描こうと思った。見るということを長いスパンで考えたうえでの絵が描けると思ったんです。いまは、メディウムを限定したり、ややストイックに絵を描いていきたいモードです」。

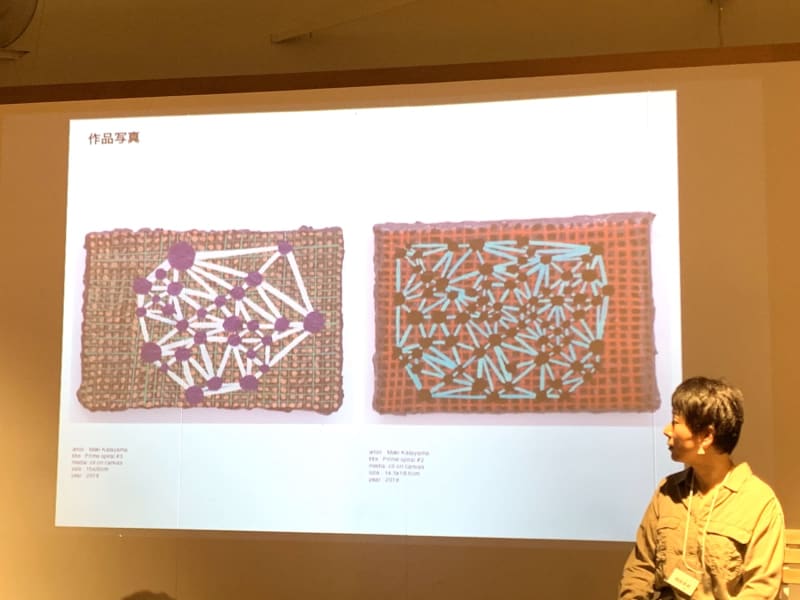

片山真妃(https://makikatayama.tumblr.com)

・1982年東京都生まれ

・多摩美術大学絵画科油画専攻卒業

・先生は鶴見雅夫

片山は人の人生の遍歴や気象データ、暦、図形や素数の規則性などを注意深く調べ、数字などの情報を抽出。独自のカラーチャートに照らし合わせて色を導き出し、その美しさを抽象絵画として表現してきた。現代アートの接点については次のように振り返る。「友達から“favorite(2014年まで発行された、ギャラリースケジュールのフリーペーパー)に載っているギャラリーに行ったほうがいいよ”と言われて巡るようになり、なんとなく現代アートを知りました」。

現在は自宅の一室をアトリエとして使用。絵の具の棚をつくるなど、限られたスペースでスムーズに制作できるような工夫をしている。「私の作品サイズが小さいのは、環境が影響していると思います。大学のときに“とにかく大きな作品を描け”と言われたけどあまりピンとこなかった。自分が把握できる作品がいいと思い、大きな作品はあまりつくっていません」。

題府基之(https://www.misakoandrosen.jp/artists/motoyukidaifu/)

・1985年横浜市青葉区生まれ

・東京ビジュアルアーツ卒業

・先生は、カラープリントをスパルタで教えてくれたEric

題府は、実家のアパートに家族7人と猫1匹が暮らす様子をとらえた「Project Family」、同じく実家の散乱したダイニングテーブルを収めた「Still life」、かつて付き合っていたという恋人とその息子の関係性を撮影した「Lovesody」などの写真作品を発表してきた。「自分の身近なところ、手に届くような距離感、他者が介入できない部分を被写体にするのが好きで、作品をつくってきました」。

専門学校時代にはモノクロ写真やスナップ写真を勉強。2007年の卒業後、若手写真家登竜門として知られる公募「ひとつぼ展」や「キヤノン 写真新世紀」などに応募しながら活動し、2011年、ニューヨークのチェルシーで行われたグループ展に参加したことをきっかけに現代アートを知る。「現代アートを知ってものすごく楽しかった。そっち側でがんばりたい、学びたいと思って、現代アートを見に行き始めました」。その後、日本ではMISAKO & ROSENで発表を重ねてきた。

髙山陽介(http://anomalytokyo.com/artist/髙山陽介/)

・1980年群馬県生まれ

・多摩美術大学美術学部彫刻学科卒業

・先生は竹田光幸、青木野枝

髙山は、伝統的な木造彫刻をベースに、木版やレリーフ作品の制作、台座のあり方を熟考した提示方法など、現代における「彫刻」の概念そのものを追求。日常の描写や人物を題材とすることが多く、とくに頭部を模した首像のシリーズは60点にもおよぶ。

自分の彫刻行為を俯瞰して見るような意味合いで、「制作に取り組む自分自身」をかたどった彫刻シリーズを制作。そのいっぽうでは、犬の散歩をモチーフとしたレリーフ、飼い始めた猫の影響でキャットタワーをモチーフとした彫刻なども手がけた。現在は共同スタジオ「Lucky Happy Studio」をスタジオ兼住居としている。

福永大介(http://tomiokoyamagallery.com/artists/daisuke-fukunaga/)

・1981年東京都生まれ

・多摩美術大学美術学部絵画科油絵専攻卒業

・先生は辰野登恵子、若林奮

福永が主なモチーフとするのは、モップや掃除道具。「人物表現をずっとしたかったけど、人物を直接的に描くっていうのはピンんとこなかった。そんなとき、スーパーの裏にモップが並んでいるのを見て、人が群れているような光景と重なった。そこからずっとモップを描いています」。

幼少期から絵を描き、最初に現代アートに目覚めたのはタチビ(立川美術学院)在学時。同予備校では年に1度、作品を一般公開するイベント「立美祭」があり、そこでは「解放されて自分の作品をつくれる感覚があった」と振り返る。予備校のあと古書店で雑誌『美術手帖』のバックナンバーを読み、そこで現代アートの流れを知っていったと語った。

ローカリティとコミュニティ、リアリティ

蔵屋は、6名の話からふたつの共通点を見出したと話す。

ひとつは、インターネットでどこからも情報を得ることのできる現代においても、皆一様に現代アートから遠い場所を出発点とし、使用メディアが古典的であるということ。「もう少し上の世代になると、“使用メディアは?”と問われてもぱっと思い浮かばいようなアーティストが多いと思います。メディウムという制限を課し、そこを基準にどう拡張できるのかを試みているのかもしれません」。

そしてもうひとつは、ローカリティとコミュニティ。シェアスタジオがひとつのコミュニティとなり、そこを軸足とする活動は、モチーフ選びの「身近さ」にも通じていると蔵屋は言う。「榎本さんが『古事記』をテーマにしている点も面白いです。私の世代では、日本に回帰することにある種の戸惑いがあり、世界的な文脈のなかに対象を位置付けようとしますが、80年代生まれの世代にはそれが希薄。様々なかたちで現れるローカリティやコミュニティはこの世代のひとつの特徴であるように見えます」。

「古典的メディアを選ぶ」という点に対して福永は、キャンバス+油絵の具という組み合わせの普遍性を鑑みた上での選択だと主張。加えて、「デジタルイメージだと、対象と自分のあいだに何かが介在するようで引っかかる。僕は、作品は僕の視点のドキュメンタリーだと思っているので、感覚を直接絵になすりつけたいという気持ちが強いです」と話し、岩名の言う、キャンバスに「記録に残す」へのシンパシーを示した。

続いて蔵屋は、もとはデザイン学科を志望したが、倍率の低い彫刻学科に入学したという髙山の発言を起点に、「立体」ではなく「彫刻」のリアリティはどこにあるかと質問。それに対して髙山は「予備校時代、ミケランジェロやロダンなどのいわゆる“彫刻”に影響を受けた。というか、そういうのに影響を受けないと入試で合格できないので強制的にインプットされました。大学に入って自由になると思いきや、その影響がすごく強く残っていて、僕はやはりいわゆる“彫刻”をしていきたかった。あとは“立体”には80〜90年代に活動したアーティストのメディアという印象があります」として、「彫刻」へのリアリティを語った。

いっぽう、「身近」ではない他者の人生を描いてきた片山は「できるだけ自分を消し、絵を描く過程を楽しみたい。油絵を描くことは、時間をかけて描くことを納得していくということでもあるのかなと思うんです」として、絵画の「遅さ」にリアリティを見出していると話した。

美術批評との接続

質疑応答では客席から、「みなさんの描く“日常性”は2000年代の日常性と比較するとより素朴で、“反動”としてもとらえられると思う。そして、それはポジティブには批評できない題材だと思うが、美術批評において“反動”ととらえれることに対してどれくらい意識的ですか?」と、6名の作品と美術批評との関連性について問う質問が。

榎本は、「言葉の問題についてはずっと考えてきた。それは、自分の作品が“批評しづらい”という指摘を受けたことや、“言葉の領域に寄せてくのは大切”だと言われたことがあるからです。でも、自分が絵を描くことを素直に信じてきた結果、いまのパーソナルなスタイルがあり、これを掘った先に普遍性があるかもしれないとも思う」と発言。

蔵屋は「身近さ、コミュニティなどの要素に戸惑う感性は私自身にもある。ただ、彼らの描く日常は普遍的な美術批評・社会批評などメインストリームから見ると批判しやすく危うい要素であると同時に、肯定的な価値として新しい批評につながる可能性でもある」。

そして登壇したアーティストをはじめとする80年代生まれの日本のアーティストは、批評家のロザリンド・クラウス、レオ・スタインバーグ、クレメント・グリーンバーグらがの系譜を参照した「現代アート」とは異なる、別で身近な「現代アート」を参照していること。ローカリティやコミュニティに目を向けているといる出発点にはじつは、普遍的なテーマを拒む「普遍性疲れ」があるのではないかと締めくくった。