10年以上も大阪府寝屋川市の自宅のプレハブ一畳間で生活し、衰弱死した柿元愛里さん=当時33歳=は、小学6年生で不登校となった。家の中に1人で過ごすうちに奇妙な言動が増えていったが、一時期、医療とは接点があった。亡くなるまでに3人の精神科医が愛里さんの診察や父母の相談に乗るなどした。ただ、往診などの今一歩踏み込んだ対応は取られなかった。行政は愛里さんがプレハブ一畳間での生活を続けている状況を全く知らず、福祉に繋がることもなかった。(共同通信=鈴木優生)

▽父母は愛里さんの異常性を強調

公判では、幼少期から中学生の時期ぐらいまでの愛里さんの自閉的な特徴や行為が映っているホームビデオの場面を父母が編集した映像が流れた。被告人質問では、映像に合わせて父母が説明を加えていった。

「誕生日に30センチくらいのホールケーキを愛里が1人で4分の3くらい食べてしまった」「祖母宅で他の子は遊んでいるのに、何時間でも同じところに座っていた」「ボートをこいでいるが、初めてのことを怖がる。どこでも寝っ転がる」「手作りのぬいぐるみをあげたけど、妹は喜びを態度で示すのに、愛里は反応しない」

母が付けていたメモでも「人の気持ちも自分の気持ちもはっきりしない。欲求だけははっきりしていて自己中(自己中心的)。悪気なく相手を傷つけることも多い」などと記載されていた。

裁判員のモニター画面には、家族で遊びに行った海辺で歩き続けたり、自宅の庭で立ったりしゃがんだりを繰り返す愛里さんの姿も映し出された。父母はその様子を「運動している。愛里は『おなかをすかせるため』と言っていた」と解説した。終始うつむく姿も映り、「愛里は前が見えることに恐怖を抱いていた」と自説を述べた。

このほか、愛里さんが「鳥が攻めてきた。蛇も見えた」と口走ったり、天井などをキョロキョロ見たり、壁に頭を打ち付けたりしたエピソードも紹介し、幻聴や幻覚を含む精神症状があったことも強調した。

「うつむいたり、口を開けたり、行進したり。このままではだめだと思った」。父の泰孝被告(57)は、愛里さんを病院に連れて行くことを決めた当時の心境をそう振り返った。訪ねたのは大阪府寝屋川市内のクリニック。不登校について相談していた児童相談所の職員に勧められたからだ。愛里さんの異変が始まって2年ほどたっていた。

▽強烈に印象に残った患者だった

クリニックの医師は証人として出廷した。このクリニックは精神科領域のソーシャルワーカーを多数配置し、往診も積極的に行うなど、地域で先進的な精神医療を行っていたようだ。

医師は2001年10月に16歳の愛里さんと診察室で初めて対面した時の様子を次のように証言した。「ぎこちない。動かない。ゆっくり入ってきて、非常に不自然だった」。特に記憶に残るのは愛里さんの腕だ。「両腕は細い木の枝のように軽く屈曲したまま。両手指も広げられない」。いすの上に膝を抱えて座り、着ていたTシャツを頭にかぶるそぶりも見せた。質問に「はい」と妙に甲高い声で返事し、「おなかがくるしい」と訴えた。19年も前の話だが、強烈に印象に残る患者だった。

診察は3回おこなった。子どもの症例をあまり見ていなかったため、統合失調症を疑ったものの診断することは控えたが、愛里さんは混乱の中にあり、なんとかしないといけない、という気持ちになったという。往診ができることも伝えたが、入院を希望した父母の反応は悪かった。医師もいったんは入院が必要と考え、思春期の入院治療に詳しい児童精神科医のいる総合病院を紹介することにした。自宅から

は少し離れていた。

▽首を横にふり「家族と離れたくない」

「興味ある症例で、じっくり診ていただいきたい」と書かれた紹介状を手にした父母は、すぐに大阪市立総合医療センター(大阪市都島区)の医師のもとに愛里さんを連れて行き、受診させた。ここで正式に統合失調症と診断された。医師は両親から聞き取った話を基に、愛里さんが自閉症であるとも判定した。

センター医師のカルテには「小さい頃から憎たらしい」「一緒にいられない。何を考えているか分からない」といった記述が父母の発言として残されている。愛里さんとの関係は良好とは言えなかった。

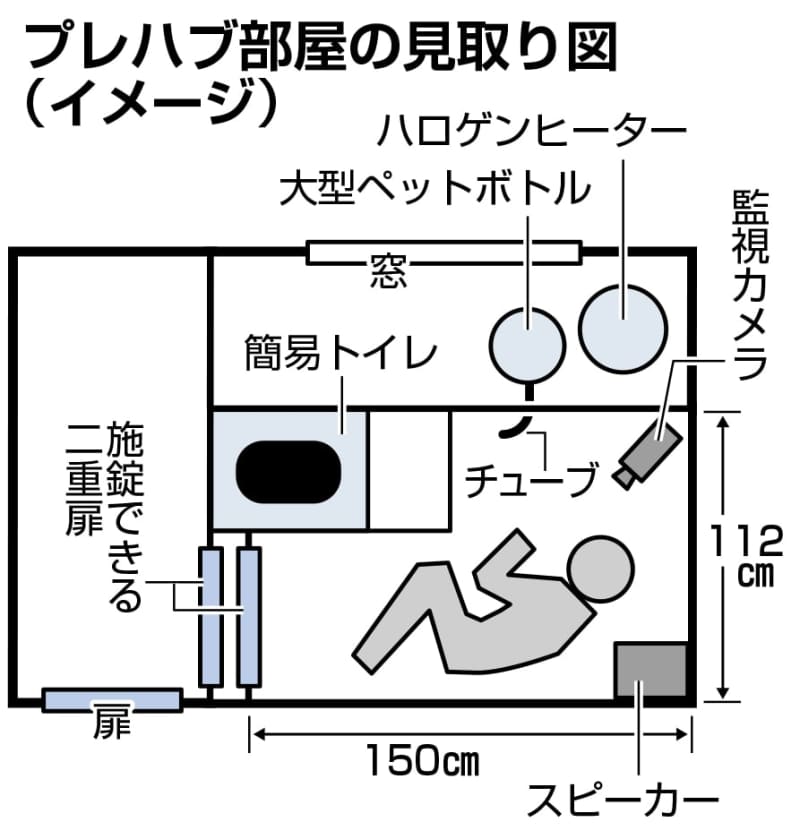

ここでも父母は入院を希望した。一方、愛里さんは「本当は家におりたい。家族と離れたくない」と首を横に振った。医師が「どうしたい?」とさらに聞くと「囲われたとこにおりたい」と話したという。「本人が落ち着けるなら、(家の中に)囲われたところを作ってあげてほしい」。医師は父母にそう告げた。

公判では、この発言などを根拠にプレハブ一畳間での生活を「医師の指示に従ったもので正当な療養行為だった」と主張したが、医師は「閉じ込めるとの意味は含まれていなかった」と否定している。

▽父母の来院も途絶える

愛里さんがセンターを訪れたのは01~02年の3回のみで、その後は父母が散発的に相談に訪れ、統合失調症の処方薬をもらっていった。その後、父母は「(愛里が)落ち着いてきたからこのままでいい」と話すようになった。医師は心変わりの理由は分からないとした上で「思い切って入院を勧めるべきだと思ったが、よう言わんかった」と当時の判断に後悔をにじませた。

カルテによると、この医師が父母と最後に会った06年7月。医師は21歳になっていた愛里さんを入院させるかどうか2人で相談し、次の来院までに方針を決めるよう求めた。だが、在職中に父母が再びセンターを訪れることはなかった。父母は「先生がこのままでいいと言うから、自分たちで(この先の方針を)決めたらいいと思った」と振り返り、一方的な治療の中断ではなかった、と訴えた。

医師は法廷で診察時の父母についての印象を聞かれ、「だいぶ苦労されていると感じた。ご両親の治療姿勢が消極的だったとは思っていない」と答えている。

ところでセンター医師の証言は、父母の供述といくつか食い違う部分がある。最も大きな相違は、監視カメラの映像を医師に見せたかどうかだ。映像を見れば劣悪な暮らしぶりが一目瞭然になった可能性がある。父母は診察室で映像を見せた時の状況も再現してみせたが、カルテに記載はなく、医師も否定した。

このほか愛里さんをすぐに入院させなかった理由についても、医師は「うちの(児童青年用の)病棟には活発な人が多く、本人がかえってしんどいと思った」と証言したが、一方の父は病棟を見学した際に「身の回りのことが自分でできなければ入院はできない」と説明を受けたと話した。結局、父は愛里さんの状態からみて入院は難しい、と考えたようだ。

父母の来院が途絶えて以降、医師の方から連絡したり往診を申し出たりすることはなかった。「気にはなっていたが、本人たちの考えを尊重した」と言う。センターでは往診は行っておらず、治療中断した患者への積極的な関与方針を取らなかったのは、無理からぬことだったかもしれない。だが、このときに紹介元のクリニックや行政機関と情報共有していれば、愛里さんの未来は違ったのではないか。

▽「あんたたちは間違った」反省促す

15年10月、母は最後の診察から9年ぶりにセンターに再び姿を見せた。「自分たちに何かあったら困る。愛里が餓死したらどうしようと思って」。愛里さんを診察した医師は既に退職しており、別の若い医師が話を聞いた。カルテには「私が病気になったら娘の生存確認をしてもらえるか。面倒を見てもらえるか」などといった相談内容が残っている。

急に来院したのには前段があった。少し前に母は愛里さんの生活を巡り、祖母や伯母と言い争いになっていたという。以前に医師から「何かあったら自分を頼ってきていい」と言葉をかけてもらって安心していたという母。「愛里は安定している」と考え、長くなっていたプレハブ一畳間での生活を変えることなくやり過ごしてきたが、親族からの指摘で急に不安になった可能性がある。

こんなエピソードだ。九州から遊びに来ていた伯母を見送った大阪空港(兵庫県伊丹市)で、一緒に来ていた祖母が「愛里のこと、どうすんねんな。このままやったらあかんのちゃうか」と聞いた。伯母も加勢したが、母は「関係ないやろ!」と火が付いたように怒り出した。母と2人がその後に絶交状態に陥るほどの激しいやりとりだった。その間、父は黙ったまま、困った顔でうつむいていたという。

祖母と伯母は、愛里さんが家族とは別の部屋で生活し、父母が監視カメラで様子を見ていることを知っていた。伯母は法廷で「映像のことは最初知ってびっくりしたが、病気のために隔離していると説明を受け、部屋にも近づかなかった」と証言した。母は「医者に映像を持って行って見せているから」と言って安心させようとしていたという。

納得しない伯母はことあるごとに「子育てがつらかったら福祉に相談したらいい」とアドバイスしたようだが、父母は「自分たちでやる」と聞かなかった。祖母も証言台に立った。声を詰まらせながら「愛里に愛情があってやったんやろうけど、あんたたちは間違った。愛里の立場やったらどんだけか(だったか)考えて」と反省を促した。

▽最後の診察も

言い争いがきっかけとは認めなかったが、母は久しぶりに病院へ足を運んだ。医師は「本人を見ないとアドバイスもできない」とセオリーどおりの回答をし、地域の行政サービスに相談するよう勧めた。保健所などが把握すれば、患者の状態に合わせて往診や訪問看護にもつながると期待したからだ。だが父母の受け止めは「新しい医者は話にならない」というもので、その後は愛里さんを病院や施設に連れて行くことはなく、行政への相談もしなかった。

病気が治る見込みはないと考えていた上に、長期の閉じ込め生活ですでに身体機能も大きく落ちていた愛里さんを今さら診察に連れ出すのはおっくうなことで、心理的なハードルが高かったのかもしれない。劣悪な療養環境が発覚することを恐れた可能性もある。 愛里さんはそのまま〝放置〟され、2年後に無残な姿で見つかった。

判決は「(診察を受けていた一時期は)父母が愛里さんの症状や特徴、行動傾向に対応して、多少なりとも安定した生活を送らせようとした側面はあるが、(治療中断後は)監護意欲を失い、心身の健康に対する必要最小限の配慮もしなかった」と断じた。

携帯電話には母が妹に向けて作成中だったと見られるこんなメモが残っていた。「お姉ちゃんはおかぁに振り回され、自閉症なのに人と同じように育てられたストレスから精神を病んだ。おかぁはお姉ちゃんを育てるのに失敗し、病気のせいにして諦めていた」。今となってはすべてがむなしいが、母が最終意見陳述で「この裁判で愛里のことを真剣に、詳細に振り返ることができた」と涙を流した姿がせめてもの救いなのかもしれない。(終わり)

一畳間に消えた命 娘の死映した監視カメラ 寝屋川監禁死事件公判の記録(1)

https://this.kiji.is/615192875627398241?c=39546741839462401