自然体のAORアーティスト、ネッド・ドヒニー

AOR という音楽が自分にはまだ大人すぎて苦手だった頃でも、ネッド・ドヒニーだけはすんなり聴くことができた。それはおそらく、彼の音楽や佇まいがナチュラルだったからだと思う。

シンプルなのに洗練されたコード進行。控えめながらよく通る歌声。穏やかな微笑み。カジュアルだけどセンスのいい着こなし。360度どの方向から見ても自然体で、かっこつけているようには見えなかった。そこが他の AOR アーティストとは決定的に違っていたのだと思う。

カリフォルニアの名家出身、育ちの良さが育んだオリジナリティ

随分後になって知ったことだが、ネッド・ドヒニーは裕福な家系の生まれだった。それもとびきりの。曾祖父のエドワード.L.ドヒニー氏は、カリフォルニアの石油王。彼が息子(つまりネッドの祖父)の結婚祝いにプレゼントした英国チューダー調の豪邸グレーストーン・マンションは、通称「ドヒニー・マンション」と呼ばれ、国の史跡指定を受けたビバリーヒルズの重要な観光スポットである。また、ビバリーヒルズとウェストハリウッドを結ぶ主要道路には “ドヒニー・ドライヴ” という名前が付いているなど、もうスケールが大きすぎて、何がなんだかわからないくらいだ。

けれど、ネッド本人はといえば、親に反発して10代で家出をし、ミュージシャンとして各地のセッションに参加。その実力が認められ、1973年にアサイラム・レコードからデビューしている。だから、だたの恵まれたお坊ちゃんというわけではないが、ドロップアウトしても生来の育ちの良さが消えることはなく、それが結果として、ネッド・ドヒニーの音楽を、数多の AOR ミュージックとは一線を画した独自性のあるものにしているように思うのだ。

アーバンなソウルフィーリング、ルーツはブラックミュージック

僕が初めてネッド・ドヒニーの歌を聴いたのは、1988年にリリースされた彼の4枚目のアルバム『ライフ・アフター・ロマンス』に収録された「ホワッチャ・ゴナ・ドゥ・フォー・ミー」だった。アヴェレイジ・ホワイト・バンドのヘイミッシュ・スチュワートと共作したこの曲は、同バンドやチャカ・カーンのヴァージョンで既に世に知られていた。アーバンなソウルフィーリングに溢れた名曲と言っていいだろう。

この曲に限らず、ネッド・ドヒニーの音楽は、ブラックミュージックから大きな影響を受けている。また、若い頃にジャズのセッションで腕を磨いた経験から、高度な演奏技術も持ち合わせていた。そのため、デビュー当時から彼の音楽は、素朴でありながら洗練されており、かといって過度に都会を意識するようなところもなく(そんな必要はなかったのだろう)、中道的というか、とても自然な塩梅で音楽を作ることができた。このあたりのセンスの良さは、やはり彼の出自と無関係ではない気がするのだ。

本国アメリカより日本で支持された人間性と音楽性

そうしたネッドの人間性からくる物腰の柔らかさや、心地良いグルーヴに揺られるような音楽性が、アメリカ以上に日本において支持されたのは興味深い。当初、『ライフ・アフター・ロマンス』は日本限定発売だった。本国でアルバムがリリースされなくなっても、日本での人気は相変わらずで、90年代には本人がパーソナリティーを務めるラジオ番組まで放送されていたくらいだ。

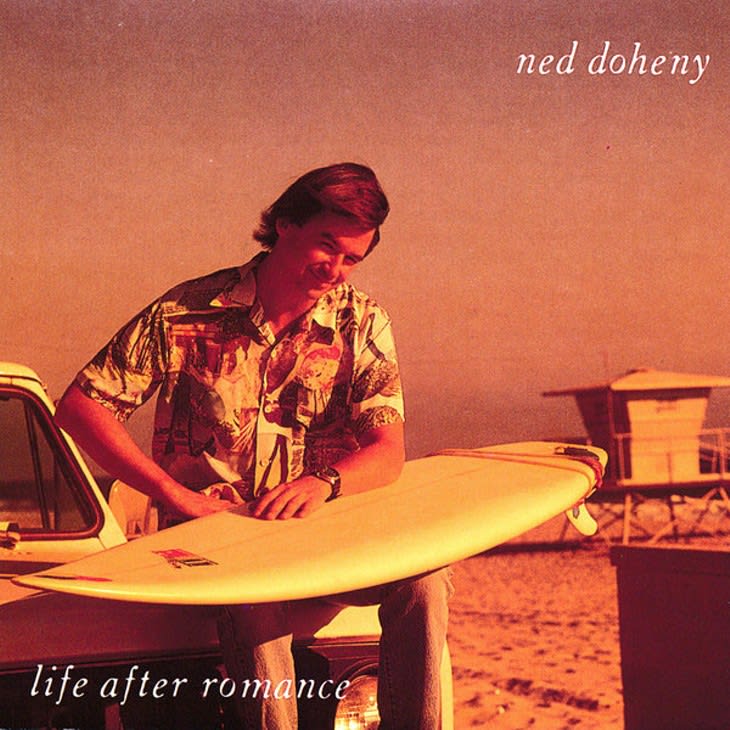

アルバムジャケットには、アロハシャツを着たネッド・ドヒニーが、夕暮れの浜辺でサーフボードの手入れをしている写真が使われている。これが少しもわざとらしくない。AOR のジャケットというと、スーツ姿にキメ顔で小洒落たグラスを持ったような鼻白むものも多かっただけに、その清々しさは格別だった。

唯一ひっかかるとすれば、アルバムタイトルだろうか。『ライフ・アフター・ロマンス』。当時、ネッド・ドヒニーは40歳。気持ちはわからないでもないが、ちょっとかっこつけたかな? それでも嫌味にならないあたりが、この人らしい。

ネッド・ドヒニーに親しみが持てる理由とは?

ネッド・ドヒニーは、僕がどんなに求めても手に入れられないものを、たくさん持っている人だ。感じの良い微笑み、自然な立ち振る舞い、音楽の才能、裕福な生活…。あまりに違い過ぎて比較にならないから、もはや羨ましいとさえ思わない。でも、音楽を聴くと、そんな彼に親しみを感じるのだから不思議なものだ。

それは、もしかすると、彼が持っていないであろうものを、僕がそれなりに持っているからかもしれない。例えば、凡庸さ、ぎこちなさ、気ままな人生…。つまり、全然違うからこそ、ネッド・ドヒニーの音楽はこんなにも気持ちがいいのだ。なんとなくそんな風に思いながら、今も彼の歌を聴き続けている。

カタリベ: 宮井章裕